Brutalização

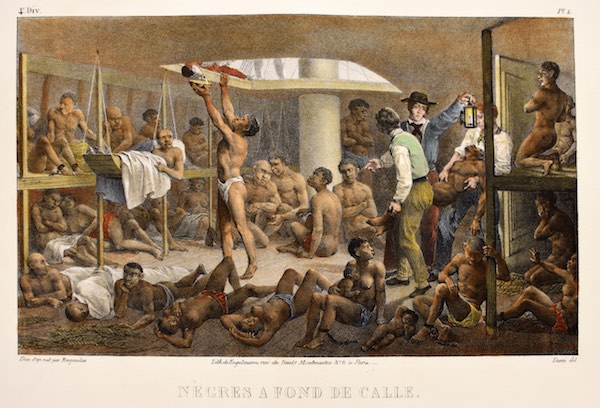

Os africanos que sobreviveram às guerras e emboscadas para captura de escravos, que suportaram a travessia em navios infectos e com todos os tipos de privações, humilhações e maus tratos, chegavam nas colônias obviamente arrasados física e moralmente. A cana de açúcar e outras commodities que utilizavam escravos como mão de obra, operavam contando que a oferta de braços era tão farta, o tráfico tão lucrativo, que qualquer cuidado a mais para melhorar a condição dos mesmos seria uma prodigalidade. Contribuía também a mentalidade de que era preciso renovar a cada instante, perante os cativos, a certeza de um poder absoluto. A pressão tinha que ser mantida. Era preciso não deixar espaço e energia para qualquer ameaça de auto confiança. Agredir e humilhar antes que qualquer sombra de amor próprio e dignidade se transformasse em coragem e revolta. Tratá-los com perversidade, ou no máximo com desprezo e indiferença pelos seus sofrimentos, desconsiderá-los como humanos, fazia parte do manual do traficante e mais tarde do colono também.

Todos os dispositivos que dão às gentes o sentimento de pertencimento, sociabilidade e auto-estima eram negados aos escravos. Em princípio, sobre nada em suas vidas podiam contar com regras e estabilidade. Laços de família podiam ser desfeitos, objetos de uso, de culto, de memória, podiam ser confiscados, hábitos de se reunir, de conversar, de brincar podiam ser proibidos e evitava-se que sob um mesmo teto convivessem escravos com um passado comum. Muitas teorias favoráveis à escravidão apoiavam-se no argumento de que os negros não seriam exatamente humanos, mas na prática, o tratamento que recebiam era tal, que qualquer ser humano o entraria em colapso ao cabo de não muito tempo. Pierre-Armand Dufau (1795-1877) francês de Bordeaux, escreveu um ensaio em 1829 com o título Da abolição gradual da escravidão nas colônias europeias, premiado pela Sociedade da Moral Cristã, no qual ele reflete exatamente sobre esse ponto: “Unicamente eles [os colonos] se recusam a atribuir o resultado à sua verdadeira causa; eles afirmam que os negros são degradados enquanto negros, mas a evidência nos mostra que não o são senão como escravos, e que a escravidão é a única fonte das imperfeições morais que se afirmam que são de sua natureza. […] Nada pode ser mais absurdo do que dizer que os negros são, como negros, e por necessidade, degradados e viciosos, que eles são, de sua própria natureza, mentirosos, ladrões, impudicos, crédulos e supersticiosos, envenenadores, dados à magia, incapazes de instrução e de compreender os deveres sociais, etc, e que é preciso sempre ter a mão levantada contra eles se quisermos reprimir as tendências sobre as quais sua razão, sempre em estado de infância, nada pode”.

Por convicção e conveniência os colonos agarravam-se a essa postura discriminatória e seus efeitos acabavam por corroer de fato a moral dos escravos. Isso é observado também por Perdigão Malheiro: “sem consideração alguma na sociedade, perde o escravo até a consciência da dignidade humana, e acaba quase por acreditar que ele não é realmente uma criatura igual aos demais homens livres, que é pouco mais que um irracional. E procede em conformidade desta errada crença, filha necessária da mesma escravidão. Outras vezes o ódio, a vingança o excitam a crueldades”. Essa constatação não é infelizmente exclusividade da condição de escravo. Em nossos dias a encontramos em grupos de dependentes de drogas, prostituição, convívio contínuo com a violência, como nas guerras, guerrilhas, e outras situações de vida, que operam uma aniquilação de toda auto-estima, capacidade de sociabilizar e noção de identidade ou pertencimento nos indivíduos.

Ser cristão tendo escravos

Ao mesmo tempo é fato que o colono, embora na posição de algoz, certamente mais confortável, não passava sem que esse ambiente anômalo tivesse seus efeitos sobre sua própria estrutura e personalidade. Seria desacreditar muito os seres humanos imaginarmos que aquele que chicoteava até esfolar seu semelhante, que o mutilava em amputações ou que dispunha de sua vida pelos motivos mais banais, depois disso, ia para casa e vivia normalmente como se nada tivesse acontecido. Praticamente todos os autores que testemunharam e se posicionaram contra a escravidão já apontavam esse efeito pernicioso para a sociedade como um todo. Viam o regime como um cancro, como um vício a destruir os valores cristãos e uma barreira aos padrões morais e desenvolvimento do país.

Augustin Cochin (1823-1872), francês, escritor e político, autor de um trabalho em dois volumes intitulado A abolição da escravidão, no qual desenvolve as contradições entre o cristianismo e a escravidão especialmente sob o ângulo da família, comenta sobre esse tema: “mas para falar dos brancos, são eles próprios vítimas da escravidão, lá [no Brasil] ela produz o mesmo que produz por toda parte, a corrupção da família, a corrupção da justiça e a corrupção da religião. Ora, quando as três coisas sagradas são aviltadas, o que sobra? […] Servir Deus possuindo escravos, fazer justiça possuindo escravos, ser pai possuindo escravos, ser marido possuindo escravos, aí está o que um europeu do século XIX não pode mais compreender, aí está o que se vê no Brasil”.

Perdigão Malheiro, como jurista, salienta a ação corrosiva de um poder ilimitado: “Os costumes ressentem-se infalivelmente dessa instituição [a escravidão] em todas as relações da vida privada e pública. O hábito do mando despótico no senhor, do trato desabrido contra o escravo, da indiferença do sofrimento deste, do castigo às vezes injusto e bárbaro ou excessivo, embotam-lhe em geral os melhores e mais generosos sentimentos do coração humano, e o amor do próximo: defeitos que se fazem depois sentir cruelmente nas relações de família e mesmo fora dela”.

É fato conhecido que um poder sem limites pode, com frequência, fazer emergir a perversidade e o sadismo. Uma vez que essas tendências sejam trazidas à tona elas anestesiam a censura e a experiência de seus extremos parece realimentar uma vontade, um vício ou uma cegueira, que leva o indivíduo a querer sempre mais e mais. William Ellery Channing (1780 – 1842), americano, foi um renomado teólogo, famoso por seus sermões e dedicado à causa abolicionista. Seu pensar profundamente cristão era muito tributário da ideia de que a virtude é um exercício de contenção de impulsos que trazemos em nossa natureza pecadora. Em 1835 publicou Escravidão, texto no qual ele destaca os absurdos da escravidão com muita boa argumentação pela via da filosofia da religião. A um certo ponto, Channing chama a nossa atenção também para os males que ela causa sobre os senhores. “A escravidão, acima de todas as outras influências, nutre a paixão pelo poder e seus correspondentes vícios. Não há paixão que precise de mais forte controle. Os piores crimes dos homens vieram do desejo de que fossem senhores, de curvar os outros sob seu jugo. A tendência natural, ao colocar outros sob nossa obediência, sob nossa vontade absoluta, é nos lançarmos a temerosas atividades de nosso lado imperioso, arrogante, orgulhoso e das interesseiras propensões de nossa natureza. O homem não pode, sem iminente perigo para sua virtude, possuir seu semelhante, ou usar a palavra de absoluto comando para com seu irmão. Deus nunca delegou esse poder. É uma usurpação do domínio de Deus e sua natural influência é produzir um espírito de superioridade para as leis divinas assim como para as leis humanas”.

Channing destaca ainda, pastor que era, o problema da licenciosidade que, também por uma inevitável fraqueza humana, instalava-se onde quer que a escravidão estivesse. “Aquele que invade os direitos domésticos de outros, sofre em seu próprio lar”. Nesse aspecto da vida familiar, como valor cristão, a escravidão tinha um efeito destruidor, embrutecedor e obstáculo para o desenvolvimento tanto dos colonos como dos escravos. Em uma outra passagem ele fala da impossibilidade de desenvolvimento pessoal, espiritual, para pessoas às quais se tolhe o direito de constituir família. “A casa dos escravos não merece esse nome. Para eles não é um santuário. É aberto à violação, insulto e ultraje. Suas crianças pertencem a outros, são mantidas por outros, estão à disposição de outros. A mais preciosa responsabilidade com a qual um coração pode ser carregado, a felicidade de seus filhos, ele não pode ter. Ele não vive para sua família, mas para um estranho. Ele não pode melhorar a vida dos seus; sua mulher e filha, ele não pode protege-las de insultos. Elas podem ser levadas embora pela vontade de um outro, vendidas como bestas de carga, enviadas para não se sabe onde, e onde ele não poderá alcança-las ou enviar notícias e mensagens de amor”.

A total falta de assistência ou preocupação para com os escravos tinha o efeito de que a taxa de natalidade entre eles era muito baixa e também, no outro extremo, casos de suicídios eram comuns. Enquanto o tráfico foi livre e abundante os colonos achavam mais fácil e proveitoso manter um regime desumano de fome e privações pois acreditavam que assim corriam menores riscos com revoltas, como foi dito logo acima. Nada que pudesse dar trânsito ao desenvolvimento intelectual ou espiritual, engajamento, esperança, vontade de melhorar de vida, era, em princípio, bem visto. Quando questionados pelos ativistas contrários à escravidão sobre seus métodos cruéis diziam que havia muito exagero e que o colono que havia pago caro por um escravo, que investira pelo menos dois anos a treiná-lo no serviço, não iria cometer a insensatez de tratá-lo mal ou perdê-lo. A esse tipo de argumento o francês abolicionista, Victor Schoelcher (1804 – 1893) fez a seguinte observação: “Como que um homem acostumado a ver sua palavra soberana, sua pétrea vontade sempre obedecida, hesitará a sacrificar um negro temerário o bastante para lhe resistir? Quem, entre nós em um momento de impaciência nunca quebrou um objeto caro e precioso do qual a perda era irreparável?”.

Exemplos desses acessos de ódio não faltam, Colonel Malenfant, um colono e funcionário do governo francês, rico proprietário na ilha de São Domingos (compreende hoje República Dominicana e Haiti), conta em seu livro de 1814, Sobre as colônias, que estando na ilha de São Domingos, presenciou quando dois carpinteiros, em um acesso de raiva, mataram a golpes de martelo “um negro que valia algo em torno de doze mil francos, para se consolarem, quando indagados sobre seus interesses, diziam: a costa da África é uma boa mãe”.

Seria certamente fantasioso imaginar que para as Américas dirigiram-se centenas de milhares de europeus psicopatas. É bem alardeado que não foi a fina flor que se arriscou a tentar a vida nos trópicos, mas parece evidente que, quando analisamos o volume, o grau e o longo período pelo qual esses abusos se estenderam, devemos procurar algum fator ou o quadro mais complexo que, como uma doença, gerou essas distorções, em vez de correr a afirmar que todos eram criminosos ou torturadores natos. Joseph Elzéar Morénas (1776 – 1830), refletindo sobre isso, faz a seguinte colocação: “Esses colonos são, ao final, as pessoas mais honestas do mundo, bons, serviçais, justos e humanos, desde que não seja nenhuma questão sobre negro ou mulato. Eles são pessoas boas, fanatizadas por preconceitos de infância, não são precisamente as pessoas que são culpadas, é o seu sistema que é criminoso. Para que fossem mais sábios e mais felizes, não precisariam mais do que desaprender, mas, como diz Montaigne, é sempre o mais difícil em nossa educação”.

Escravidão, fazenda e cidade

O fim da escravidão em todos países das Américas não foi um ato de ruptura. O sistema foi se corroendo lentamente e quando o aparato legislativo chegava para estabelecer o fim do cativeiro, a liberdade imediata e incondicional de todos os escravos, o sistema em si já estava muito debilitado e desacreditado pela maioria da população livre. Foram tantas as leis, editais reais, acordos internacionais, bulas papais, compromissos, recomendações e outras papeladas que desde o século XVI visavam restringir os horrores do tráfico e da escravidão, e foram sempre, em maior ou menor grau, solenemente ignorados pelos senhores de escravos, políticos, traficantes e todos os envolvidos, que as leis sobre a completa abolição, se não foram outras na fila de medidas inócuas, foi apenas porque o momento enfim havia chegado.

A escravidão, já na época da expansão marítima portuguesa e espanhola, nunca foi uma unanimidade entre os europeus. Para muitos ela era tão chocante quanto para qualquer um de nós hoje. Inicialmente, como foi visto no texto Índios e Colonos no Brasil, a posição oficial da coroa e da igreja sempre foi a de tratar os nativos com dignidade. Era a dignidade de uma nação submissa, invadida, mas já havia o conceito militar/cavaleiresco de que mesmo os vencidos deveriam se tratados dignamente.

Mais tarde, quando o tráfico de escravos africanos se tornou a grande força de mão de obra a viabilizar a expansão da economia colonial, ainda se editavam leis que pareciam querer abrandar a forma desumana com que eram tratados os escravos. Os europeus que viviam longe da empresa colonial condenavam a prática e também o princípio do trabalho escravo. Este era considerado imoral e anticristão. Porém, deixavam e esperavam que “alguém” o manejasse , pois a sociedade como um todo movia-se com o dinheiro que vinha dessa indústria.

Era uma triangulação hipócrita que não deveria surpreender o cidadão contemporâneo, pois ela é muito parecida com o que acontece hoje entre classe média, polícia e bolsões de pobreza. Sabemos que as práticas são muitas vezes abusivas mas tacitamente espera-se, seja por medo, por conveniência ou por preconceito, que a mão pesada seja mantida. Enquanto isso todos reprovam a brutalidade da repressão.

Como consequência do desenvolvimento e emancipação das colônias em nações com instituições, passado próprio e uma ideia nascente, talvez apenas latente, de cultura local autônoma, o trabalho escravo foi ficando desajustado e anacrônico também deste lado do Atlântico. Importamos da Europa a rejeição ao cativeiro. Foi muito forte, como se pode notar até nas referências deste texto, a influência da argumentação anti-tráfico e anti-escravidão de autores europeus.

Ao entrarmos no século XIX já ficava cada vez mais distante o tempo da colônia como pura máquina de fazer dinheiro e proibida de florescer, sem imprensa, sem manufatura, sem escolas, sem comunicação com o mundo, enfim, sem direito a almejar transformar-se em uma nação com sua identidade, seu povo e pluralidade de setores e atividades. A nova mentalidade mais urbana, intelectualizada, atenta ao pensamento e transformações do Iluminismo francês, republicana, liberal e progressista, não poderia ser outra coisa senão abolicionista.

Havia também muita pressão internacional, em especial da Inglaterra, que por interesse disfarçado de humanidade colocava-se no papel de fiscalizar as restrições ao tráfico assinadas com nosso imperador. “E não contentes, vinham os seus cruzeiros fazer a polícia dos nossos mares territoriais e até dos nossos portos, visitando os navios, apreendendo-os e perseguindo-os mesmo debaixo das nossas baterias, e cometendo até assassinatos em passageiros, afrontando assim ignominiosamente a soberania e dignidade do Império e os brios nacionais” (Malheiro). Apenas de 1849 a 1851, foram tomadas e destruídas 90 embarcações dessa forma.

O conservadorismo mais ferrenho estava muito naturalmente do lado dos monarquistas e produtores rurais, pois estes não sabiam o que poderia ser mais barato e proporcionar melhores margens a seus produtos que a escravidão. Mais importante talvez, tinham uma mentalidade herdeira de um passado feudal. Assimilavam com naturalidade que uma “pessoa importante”, rica mesmo não sendo nobre, proprietária de uma unidade como um engenho, deveria ter sua força armada, sua justiça particular, usar de coerção não apenas em castigos físicos de seus escravos mas de qualquer pessoa sob sua influência. Podiam e exerciam o poder de decidir sobre uma série de aspectos da vida privada também dos cidadãos livres. Ao mesmo tempo, também típico de estruturas organizadas por vassalagem, respeitavam seus pares, tinham um código de honra que incluía esse corporativismo com outros senhores e fidelidade à coroa. Não se deve estranhar o tratamento que dispensavam aos seus escravos. Ele era apenas a manifestação de uma mentalidade patriarcal, senhorial que regrava as vidas de todos sob sua tutela, livres ou escravos. O tipo de trabalho nos engenhos oferecia o ambiente adequado para que estes últimos fossem tratados como bestas. A ausência de autoridades institucionalizadas, criadas pelo Estado Moderno, polícia e exército profissionais em uma hierarquia de governo central e democrático, deixava para aquelas paisagens essa prorrogação, essa aberração de um sistema organizado em pequenos feudos que eram as grandes fazendas de cana de açúcar e seus pequenos vilarejos anexos. O trabalho forçado, escravo, encaixava-se muito naturalmente nesse arranjo e fazia parte de sua economia e cultura.

No texto Portugal, judeus e a Inquisição, as características dessa mentalidade aristocrática portuguesa, e como ela se arranjava com a religião católica, teoricamente generosa e inclusiva, são vistas com mais detalhes. Entender o Brasil escravagista passa muito por conhecer o que se pensava na metrópole.

Nas cidades, nas residências e pequenos comércios ou manufaturas, a situação era bem diferente. No meio urbano havia uma autoridade de Estado e não se supunha que cidadãos pudessem dispor de meios violentos, feitores, capitães do mato e jagunços armados, necessários para a manutenção da escravidão, com a mesma proporção que nas fazendas. Os trabalhos alocados aos escravos também não eram tão pesados como no campo. Eram muito diversificados e em alguns casos até refinados. Os escravos da cidade tinham uma possibilidade de “carreira” que podia até culminar na sua libertação. Escravos podiam progredir, calçar sapatos, comandar outros escravos e assim deixavam a condição de últimos da fila. Por força da proximidade, como serviçais, usufruíam do conforto das casas e instalações de seus senhores de uma forma impensável para um escravo de senzala.

Nas cidades, a escravidão às vezes pode nos parecer quase que um vício, real dependência de uma droga que seduzia a sociedade, anestesiava sua moral e obliterava sua visão. Talvez uma tradição, mas uma tradição ruim. Não fosse isso, talvez seria mais facilmente substituída pelo trabalho remunerado. A escravidão era o meio para manter viva a aversão que pessoas distintas deviam, por obrigação do posto, ostentar por uma categoria de trabalhos considerados indignos. No texto Portugal, judeus e a Inquisição, a gênese dessa aversão é analisada mais em detalhes e vimos lá que os ibéricos eram ainda um caso extremo na Europa . Possuir escravos era um símbolo de poder e refinamento. Mas o anacronismo desse luxo aristocrático em uma sociedade que queria ao mesmo tempo ser progressista foi ficando cada vez mais evidente. Foi essa contradição que foi abrindo o caminho para a abolição.

Escravidão tardia

Os conflitos de uma sociedade escravocrata no século XIX são detalhadamente representados, e com fina ironia comentados por Jean-Baptiste Debret (1768– 1848) em suas famosas litografias. Suas imagens, realizadas mesmo às vésperas da invenção da fotografia, são como instantâneos, são de extremo valor para nos dar substância para as contradições que vivia essa sociedade, a candura com que eram bons cristãos e abomináveis escravocratas ao mesmo tempo. Vejamos algumas delas. A primeira, intitulada Um funcionário do governo saindo de sua casa com a família, evidencia uma gradação de papéis que introduz nuances e vai muito além do registro binário entre o senhor e escravo. Debret descreve-a assim: “

“A cena desenhada aqui representa a saída para um passeio de uma família de posses medianas na qual o chefe é um empregado do governo. De acordo com os usos antigos ainda observados nessa classe, o chefe da família vai à frente seguido imediatamente de suas crianças colocadas em ordem de idade com a mais nova sempre à frente. Vem em seguida a mãe, ainda grávida, atrás dela sua camareira, escrava mulata, infinitamente melhor considerada no trabalho que uma escrava negra, a seguir a ama-de-leite, negra, o escravo da ama, o negro doméstico do senhor, um jovem escravo que aprende o serviço, seguido de um negro novo, recentemente adquirido, escravo de todos os outros, e cuja inteligência natural, mais ou menos ativa, deverá se desenvolver pouco a pouco a golpes de chicote; o que guarda a casa é o cozinheiro [os itálicos são do próprio Debret]”.

Vamos diretamente à segunda, Uma dama brasileria em sua casa:

Debret inicia lembrando que a colonização portuguesa tendia a privar as colônias de instrução e que as mulheres saiam pouco, mostravam-se pouco e ficavam assim praticamente limitadas aos cuidados do lar. “Então eu tentei representar a solidão de uma mãe de família, de posses medianas, em seu lar. Nós a vemos sentada, como de costume, em sua marquesa […] com as pernas dobradas para baixo à moda asiática. Imediatamente ao seu lado e bem ao seu alcance, encontra-se o gongá (cesto) destinado a conter os trabalhos de costura. Entreaberto, ele deixa passar a ponta do chicote, enorme cravache [chicote usado em cavalos, no francês] feito inteiramente de couro, instrumento de correção com o qual os senhores ameaçam seus escravos a toda hora. Do mesmo lado, o pequeno mico-leão, amarrado por sua correntinha à um dos encostos do móvel, serve de inocente distração à sua senhora; bem que escravo privilegiado, feliz de mover-se sem parar e de suas gracinhas, ele não é menos reprimido de tempos em tempos ,como os outros, pelas ameaças do chicote. A camareira, negra, trabalha, sentada no chão, aos pés de madame a senhora; nós reconhecemos o luxo e as prerrogativas desta primeira escrava pelo comprimento de seus cabelos penteados, formando, por assim dizer, um corpo cilíndrico desprovido de ornamentos e colado à sua cabeça; penteado sem gosto e característico da escrava de uma família pouco opulenta. A filha da casa, pouco avançada na leitura, ainda que já bem grande, conserva a mesma atitude de sua mãe, mas colocada em um assento infinitamente menos cômodo, se esforça em nomear as primeiras letras do alfabeto traçadas em um papel que ela segura nas mãos. À sua direita, uma outra escrava cujos cabelos cortados bem curtos, designam uma posição inferior, sentada um pouco mais longe da senhora está igualmente ocupada com um trabalho de agulha. Do mesmo lado, avança um moleque, (jovem escravo negro) aportando um enorme copo de água, solicitado frequentemente ao longo do dia para matar a sede provocada pelo abuso de alimentos apimentados ou de conservas açucaradas. Os dois pequenos negrinhos [petits négrillons, no francês], mal na idade de andar, admitidos a compartilhar os privilégios do mico-leão no quarto da senhora da casa, experimentam suas forças em liberdade, sobre o tapete da camareira. Essa pequena população nascente, fruto da escravidão, tornar-se-a ao crescer um alvo de especulação muito lucrativo para o proprietário e, dentro de um inventário, são considerados como um imóvel”.

Nesta outra litografia temos a cena de um pequeno evento social. Seu título é Uma visita no interior. Foi realizada Debret nos conta sobre a rica senhora e sua família : “Quanto aos seus hábitos, nós a encontramos, segundo o uso de seus antepassados, exclusivamente ocupada com a supervisão e manutenção de sua numerosa família, ordinariamente composta de doze a quatorze filhos, e às vezes mais; porém, sujeita pelas exigências dos negócios a ter seus filhos em ocupações distantes, ela encontra consolação na gratidão de suas filhas que se revesam para vir, com suas pequenas famílias, lhe fazer companhia e enriquecer instantaneamente sua solidão de uma nova filiação igualmente cara ao seu coração […] Ao pé da marquesa, sentada sobre um tapete de Angola, uma de suas filhas, casada e mãe, aleita seu filho mais novo; atrás e perto dela, de joelhos, está sua negra, sua camareira; uma outra de suas escravas entrega o segundo filho de sua jovem senhora, o qual se recusa aos carinhos dessa senhorita estrangeira. Enfim, no primeiro plano, o primogênito da família, tão levado como seus dois irmãos, abandonando perto de uma negra algumas frutas que ele se dispunha a comer, se esconde sob a marquesa para subtrair-se aos olhares dos estrangeiros que entram; vício de educação muito comum a todas as famílias brasileiras. […] Atrás da senhora da casa, uma de suas jovens escravas encarregada da entediante tarefa de espantar moscas e pernilongos agitando dois ramos de árvores que ela segura com as mãos, oferece ao europeu o exemplo de um adicional de tristeza em seu cativeiro: o aflitivo espetáculo da máscara de ferro da qual o rosto dessa vítima está envelopado; sinistro indicativo da resolução que ela havia tomado de se matar comendo terra. Ao centro do grupo mais luminoso, a vizinha, de uma feliz obesidade e uma robusta saúde, apresenta-se majestosamente cercada de suas duas negras mocambas (camareiras), das quais uma se apressa a livrá-la de seu xale e a outra a lhe desembaraçar de seu chapéu de palha que ela ainda tem em sua mão”.

Esse corte brusco, da escrava frustrada em seu suicídio, para a vizinha de “robusta saúde” é sem dúvida intencional. Debret leva assim o leitor a experimentar passar, com seu texto fluido, por cima de um terrível drama como se fosse uma ligeira curiosidade ou um detalhe da decoração. Fazendo isso ele nos coloca na mesma atitude displicente que anima o alegre encontro que transcorria alheio à presença da jovem que tinha ali expresso, materializado, o desejo mais íntimo, mais triste, desesperado e inconfessável que alguém possa ter, que é aquele de por fim à própria vida. Todas as amabilidades, os abraços, as mãos estendidas, as criancinhas mimadas, esses laços de família e de amizade ali escancarados, tingem-se de uma crueldade inaudita se por um instante considerarmos a moça com a máscara.

Uma cena assim, uma vida assim, não poderia acontecer aqui no Brasil sem uma multidão de escravos para lhe dar sustento. Em 1662, o procurador do Maranhão deu um parecer que resultou na expulsão dos jesuítas daquele estado. Em uma longa resposta (reproduzida por Mello Moraes em 1858), padre Antonio Vieira faz uma análise da economia local. A um certo ponto pondera que os índios eram muito fracos e despreparados para o trabalho e acabavam morrendo facilmente. Observa então que: “como nas suas vidas [dos índios] consiste toda a riqueza e remédio daqueles moradores [colonos], é muito ordinário virem a cair em pouco tempo em grande pobreza os que se tinham por mais ricos e afazendados”. Sem escravos a roda não girava e o colono se via rapidamente à míngua e no meio do nada. O padre segue nesse raciocínio e recomenda a importação de negros de Angola, pois estes sim, eram robustos o bastante para suportar a carga.

Na visão dos colonos, sem escravos vindos da África, essas senhoras retratadas por Debret, estariam cuidando das tarefas da casa, lavando roupa, varrendo, lidando em pequenas hortas, galinheiros e coisas assim. Seus maridos estariam cortando lenha e capinando de sol a sol. Comeriam do que plantassem ou morreriam de fome. Talvez alguns colonos protestantes na América do Norte teriam esse sonho. Para o português católico isso era um pesadelo. Já bastava o sacrifício que fora deixar a Portugal querida, precisavam então pelo menos viver dignamente, segundo um ideal mínimo de distinção e nobreza. Como prêmio deveriam, mereceriam com certeza, enriquecer rapidamente. Dentro de sua visão de vida e valores, os escravos eram “toda a riqueza e remédio” que tinham, como bem colocou o Padre Vieira.

Para penetrar mais na mentalidade da época escravagista Debret é um ótimo guia, pois percebia todos os estratagemas dos colonos para contornarem a condição de estarem na periferia do mundo civilizado, desprezava-os, mas não podia negar que eram eles os poderosos e isto obrigava-o a jogar o jogo, fingir estar diante de uma verdadeira aristocracia; restava-lhe então o sarcasmo, a arma dos impotentes. E ele foi muito sarcástico. Na litografia número 6, Uma dama brasileria em sua casa, a calma de seus personagens entretidos em suas distrações remete a uma intimidade sem tensões, uma afetividade silenciosa parece permear todo o ambiente. A jovem senhora domina a cena, até por suas proporções agigantadas em relação aos outros. Seu ar maternal parece distribuir-se igualmente à sua filha e a todos os presentes, aos escravos e aos dois bebês que brincam com tranquilidade. Mas toda essa calma é enganadora. Debret começa por nos instruir da presença do chicote bem ao alcance de suas mãos e comenta que a frequência com que dele ela se servia. Faz uma associação do pequeno mico-leão preso por uma corrente, com os dois bebês que não são mais do que “um alvo de especulação muito lucrativo”. Já desfaz assim qualquer esperança de que a jovem senhora teria por eles alguma consideração maior do que por seu mico acorrentado. Não deixa também de alfinetar a falta de instrução e a dificuldade da filha “já bem grande” que a custo consegue identificar as letras do alfabeto.

Na litografia número 5, Um funcionário do governo saindo de sua casa com a família, a fila indiana evidencia uma gradação muito suave do todo poderoso e rechonchudo senhor até o escravo recém adquirido, esquálido e inexpressivo, o “escravo de todos”. Tal arranjo produz noções de valor e progresso, ou pelo menos o conforto de que existe alguém em situação pior; um alvo disponível para ódio ou compaixão. A visão da hierarquia, talvez tenha freado em muitos escravos os desesperados e últimos impulsos que seriam fugir, rebelar-se ou comer terra. O clima de terror dos primeiros séculos que fazia das fazendas algo como colônias penais, nas quais todo escravo era apenas uma besta de carga, foi aos poucos abrindo para formas de inserção dos negros na sociedade. A fila na litografia número 5 de Debret dá uma posição, uma gradação e diferentes papéis para diferentes escravos.

A escravidão no século XIX já era muito diversificada. À figura do homem-máquina, puro motor a girar os moinhos dos engenhos e cortar cana, transportar carga, somaram-se atividades até refinadas e um emaranhado de papéis e obrigações. Nas fazendas muitos senhores autorizavam o escravo a trabalhar um dia da semana para seu próprio proveito. “Não é raro, sobretudo no campo, ver entre nós cultivarem escravos para si terras nas fazendas dos senhores, de consentimento destes; fazem seus todos os frutos, que são seu pecúlio” (Malheiro Vol I). Esse “pecúlio”, patrimônio, já era em si uma alteração significativa, pois a pretensa condição de “coisa”, do escravo, não o permitia, em princípio, nada possuir e nada transmitir. A ideia inicial de deixar que se cultivassem pequenas hortas dentro da fazenda era mais a de aliviar o custo com a alimentação dos escravos. Em especial nos primeiros séculos, ou nas primeiras empreitadas agrícolas ou de mineração, o problema de alimentar os escravos era um ponto logístico complicado. Não havia um “mercado” onde adquirir víveres. Hans Staden, em 1557, descreve o comércio bizarro que se viam obrigados a fazer os portugueses com seus inimigos os tupinambás. Vinham de barco de São Vicente até Ubatuba, faziam a transação do barco mesmo: “Dão-lhes facas e anzóis, por farinha de mandioca, que os selvagens tem em muitos lugares, e que o portugueses, que tem muitos escravos para as plantações de cana, precisam para o sustento dos mesmos”. Concluída a transação, batiam em retirada sob ataque dos mesmos indígenas. Permitir o trabalho autônomo dos escravos foi então uma maneira de aliviar a pressão por alimentos e surtia sem dúvida também um efeito motivacional em vidas tão miseráveis. Malenfant, fala da dedicação dos cativos a seus negócios: “Aos domingos pela manhã, alguns trabalhavam em suas pequenas hortas enquanto outros iam à vila vender legumes, frutas que eles colhiam e aves e porcos que os chefes criavam [chefes entre os escravos]. Esse dinheiro era imediatamente gasto em objetos de nossa manufatura dos quais lhes era permitido fazer uso”. Malenfant assinala aí a oportunidade perdida, que os colonos não consideravam, de criarem mercados para seus produtos simplesmente dando mais liberdade às iniciativas de seus próprios escravos que poderiam ser também seus clientes.

No Brasil não era diferente. Um uso também frequente para os resultados desse comércio independente ao qual alguns escravos tinham acesso era a própria alforria, pois com seus pecúlios podiam comprar a si mesmos de seus proprietários. Nas cidades existiam os “negros de ganho”. Era uma forma de rentabilizar o escravo fazendo-o trabalhar em tarefas como de carregadores, vendedores de doces, de aves, utensílios e qualquer outro serviço ou comércio ambulante. Debret o descreve assim: “É a esses negros agenciados, que perambulam com um cesto nas mãos, um pano no pescoço para fazer apoio de cabeça ou um turbante, que pertence o nome de negros de ganho, espalhados em multidão pelas ruas. Eles se apresentam tão logo você saia na porta e tornaram-se sumamente indispensáveis pelo orgulho e indolência dos portugueses no Brasil, que de imediato desaprovam qualquer um que apareça na rua com o menor pacote em mãos. Exigência levada tão longe que à época de nossa chegada, nós vimos um de nossos vizinhos, no Rio de Janeiro, voltando para casa gravemente seguido de um negro cujo enorme cesto não continha, nesse momento, nada mais que um bastão de cera [do tamanho de um giz de cera, usado para selar cartas a quente] e duas plumas novas [para escrever]”.

O negro de ganho passava seu dia na rua e, por dificuldade de supervisão sobre sua real receita, impunha-lhe o seu dono um valor diário que era acertado em geral semanalmente. O que passasse disso era seu. Em muitos casos trabalhavam também como assalariados mas o salário era pago diretamente ao seu senhor. Esse era o meio de vida de muitas viúvas que não tinham outra fonte de renda que aquela que podiam lhe trazer os seus escravos, talvez até um único escravo ou escrava. Tal fenômeno fez sugir também uma figura que Debret nos descreve como petit rentier. “Depois de termos dado uma olhada rápida sobre a existência deliciosa do rico negociante brasileiro do Rio de Janeiro, nós encontramos, dentro da classe média e a mais numerosa, o petit rentier, [rentier, rentista em português, aquele que vive de renda] possuidor de um ou dois escravos negros trabalhadores, dos quais o produto diário, recolhido ao final de cada semana, é suficiente à sua existência. Satisfeito desta fortuna, ou, para dizer melhor, da posse desse imóvel vivo, adquirido por herança ou pelo fruto de suas economias, ele usa filosoficamente o resto de sua vida na monotonia de seus passatempos habituais. Esse homem pacífico, religioso, observador dos usos brasileiros das épocas as mais recuadas, levanta-se antes do nascer do sol, percorre com frescor uma parte da cidade, entra dentro da primeira igreja aberta e faz suas preces ou acompanha uma missa. A continuação de seu passeio prolonga-se até as seis horas da manhã. Ele volta, troca de roupa, toma café da manhã, repousa, cuida se suas vestes, come ao meio dia, faz sua sesta até duas ou três horas da tarde, refaz uma segunda toalete e sai novamente às quatro horas. É então por volta das quatro da tarde que se vêem chegar os rentiers de todas as ruas adjacentes à praça do Palácio para sentarem-se sobre o parapeito das docas onde eles têm o costume de vir respirar o frescor até a Ave Maria, de 6 a 7 da noite”.

Esse tipo de arranjo era muito comum e seria como um aluguel ou uma carteira de títulos financeiros nos dias de hoje. Viam o dispositivo simplesmente como a exploração de um bem, de uma propriedade, ou “imóvel vivo”, nas palavras de Debret. Sem que fosse essa propriamente a intenção, proporcionavam aos escravos, ainda que dentro da escravidão, um grau de liberdade bem maior que o regime fechado. Era o equivalente urbano da exploração de pequenas hortas e criação de animais que, como vimos, acontecia nas fazendas. Chegando ao ponto, nas cidades, em que o escravo podia até morar separado de seu senhor. “Mesmo nas cidades e povoados alguns permitem que os seus escravos trabalhem como livres, dando-lhes porém um certo jornal; [aos senhores] o excesso é seu pecúlio: — e que até vivam em casas que não as dos senhores, com mais liberdade” (Malheiro Vol I).

Mesmo homens livres chegaram a um momento a ser usados como negros de ganho através de um artifício burocrático. A crescente repressão ao tráfico desde o início do século XIX, com suas muitas leis e acordos, sempre desrespeitados, arrastou-se e só terminou mesmo no início dos anos da década de 1850. Nesse período era comum que negreiros capturados pelos ingleses acabassem despejando uma quantidade de “libertos” em portos brasileiros. Pensou-se em enviá-los de volta para a África, para Serra Leoa ou Libéria, sem mesmo considerar de onde vinham: era tudo África. Mas sem entrar nessa questão de para onde, não havia a menor disposição para custear tais viagens e eles ficavam por aqui mesmo. Em um primeiro momento eram enviados para verdadeiros depósitos de gente. Depois o governo tentou aloca-los em serviços públicos e finalmente permitiu que particulares arrematassem os seus serviços. Seriam como tutores, pessoas de bem que iriam contratá-los como trabalhadores e cuidariam de sua integração à vida e à civilização. Comprometiam-se a pagar 12.000 por ano, colocavam o infeliz como negro de ganho e ficavam com o excedente que segundo Malheiro superava em muito esse compromisso. Portanto não tardou para que o cuidado tutelar transforma-se o homem livre em um gênero em todos os pontos análogo ao da escravidão. “Mas a sorte dessa mísera gente foi de fato igual, senão pior que a dos escravos, quer os dados a serviço urbano, quer ao rural. De raça negra como os outros, eram igualados em razão da cor, porém, não sendo escravos, eram menos bem tratados do que eles, ou quando muito do mesmo modo. Serviço e trabalho dia e noite; castigos; falta até do necessário, ou escassez de alimentação e vestuário; dormiam pelo chão, em lugares impróprios, expostos às enfermidades; a educação era letra morta. Os filhos [de mulheres negras recolhidas nessa condição tutelar] erão lançados às rodas dos enjeitados a fim de alugarem as mães para amas de leite” (Malheiro Vol II). Roda dos enjeitados era um dispositivo como esses que muitos prédios residenciais têm hoje em dia para entrega de pizzas, nos quais, pelo lado de fora ,deposita-se a entrega, e girando a roda 180º a coisa depositada passa para o lado de dentro do estabelecimento. No caso, era um orfanato e local para crianças enjeitadas por que motivos fossem.

Cabe perguntar como que se mantinham tais restrições a pessoas que podiam circular livremente pela rua. Sobre isso é preciso lembrar que se por um lado os escravos voltavam e submetiam-se aos seus senhores por falta de opção melhor, por ser este um meio de vida, uma licença para se trabalhar, ainda que pagando o grosso de seu rendimento por essa simples licença, é fato também que os senhores contavam com muita ajuda do governo para a repressão. Havia toque de recolher para escravos no Rio de Janeiro às 22 horas. A cidade era muito policiada e calma. James Fletcher (1823–1901), americano que viajou mais de 5.000 km no Brasil, publicou em 1868 um livro intitulado Brasil e os brasileiros , no qual descreve, com detalhes de um bom observador, nossa sociedade e natureza no meio do século XIX. Sobre essa questão da segurança ele diz “A polícia é armada. Durante o dia você os encontra isolados ou aos pares tomando posição em locais convenientes para observar os escravos e todos os outros suspeitos de possíveis desordens. […] Eu encontrei poucas cidades mais ordeiras que o Rio de Janeiro; e a polícia está geralmente em alerta; de tal modo que em comparação com Nova Iorque e Filadélfia, banditismos raramente ocorrem. Eu sinto mais segurança pessoal a altas horas da noite no Rio do que eu sentiria em Nova Iorque”.

A polícia estava lá para “observar escravos e todos os outros suspeitos”. A polícia era um braço importante dessa repressão preventiva que se exercia contra todos os negros, mesmo os libertos. Talvez esse seria o seu principal papel em uma cidade onde a cada 3 habitantes dois eram escravos. As fazendas e engenhos possuíam sua própria guarda. Nas cidades era a polícia que fazia o trabalho do feitor.

É dessa forma que podemos compreender como é que mesmo aquela frágil viúva idosa, dona de um escravo jovem e vigoroso, dispunha de meios para manter viva sua autoridade na memória de seu cativo. Ela podia, por exemplo, encomendar para que ele fosse açoitado. Era um serviço público oferecido para os delitos mais graves dos escravos tais como fuga, roubo doméstico e agressões ao seu senhor. “Nessa circunstância, o senhor requer a aplicação da lei e obtém uma autorização do intendente da polícia que lhe concede o direito de determinar, de acordo com a natureza do delito, o número adequado de chibatadas, de cinquenta a duzentas. O máximo da pena só pode ser administrado em duas vezes, reservando um dia de intervalo, mas as penas medianas são as mais utilizadas. É portanto costume no Rio de Janeiro e nas grandes cidades deste império, que o senhor que queira punir seu negro, o faça através de um soldado da polícia do calabouço (prisão)” (Debret). Por esse serviço pagava-se um certo valor bem acessível de acordo com o número de chibatadas solicitadas.

O uso da polícia, do aparelho do Estado como um todo, na forma de extensão da força de repressão aos escravos incorporou-se ao sistema da escravidão em si. O rito processual parecia correr em ordem: um cidadão prestava uma queixa sobre um delito, abria-se um processo, réu era julgado, eventualmente condenado e a pena aplicada pela autoridade competente. Até aí estamos dentro do sistema usual de repressão ao crime de qualquer sociedade moderna. Mas a distorção é que o escravo não era ouvido, apenas o senhor instruía o processo e a pena era um castigo físico brutal.

Na Martinica, em 1822, instituiu-se uma corte militar que examinaria os casos de envenenamentos dos senhores pelos escravos. Parece que esse era um problema real e trataram de criar uma força tarefa para ataca-lo de maneira organizada e eficaz. Para não criar alarme por toda a colônia, essa comissão foi mantida secreta o quanto se podia e ela circulava conversando com os senhores e analisando os casos a portas fechadas. Os réus eram acusados sem o saber, julgados e condenados no espaço de um só dia. “Os escravos supliciados dos quais resulta a morte nessas aberrações jurídicas, são pagos as seus senhores à razão de 2000 libras por cabeça. O que é horrível a pensar e difícil de não acreditar, após o concurso de um grande número de probabilidades, é que os colonos tiveram a infâmia, a celeridade, de especular sobre esses homicídios. O que é certo é que os julgamentos dessa comissão tenebrosa, que não são públicas, conduziram ao suplício um grande número de velhos escravos. Acusam-se os seus senhores de os haver denunciado à comissão para receber, fazendo-os perecer, um preço maior do que o seu valor real” (Morénas).

Não havia praticamente medo religioso ou sentimento de reprovação cívica ao se exagerar nas medidas de repressão, nos julgamentos equivocados, nos castigos e penas exagerados quando se tratava da população negra. É triste constatar que tal tratamento tomava como diferencial realmente a cor da pele, muito mais do que o ser ou não escravo, uma vez que mesmo os alforriados de segunda ou até terceira geração eram ainda vítimas de abusos. Morénas nos fala sobre o caso de uma senhora que obtendo sua liberdade comprou uma propriedade de seu antigo senhor para si e para as filhas. Tempos mais tarde aparece um parente distante do antigo proprietário e consegue reaver o imóvel, legalmente, com o argumento de que apenas roubando ela poderia ter reunido recursos para comprá-lo.

A maior dificuldade para quem quer entrar no espírito dessa época, saber como era, como afinal pensavam as pessoas e o que sentiam em relação a tudo isso, é decidir que peso tinham os excessos, o quão presentes eram essas ocorrências extremas na vida da população, tanto livre como escrava. Sobre os açoitamentos, Debret relatou: “existem postes de correção [pelourinhos] colocados em todas as praças mais frequentadas da cidade, para nelas fazer em rodízio esses exemplos de punição, após os quais, os fustigados são reconduzidos à prisão”. Nos diz ainda que ocorriam “praticamente todos os dias entre 9 e 10 horas da manhã” e que “essas execuções públicas, restabelecidas em todo o seu rigor em 1821, foram suprimidas em 1829, e foram realizadas posteriormente em um único lugar muito pouco frequentado”, possivelmente um sinal de reprovação da população. As atrocidades são certamente o foco das narrativas e ganham grande publicidade por seu efeito gerador de compaixão, um sentimento cristão e edificante. A produção de textos humanitários em tom de denúncia, esmiuçando o sofrimento dos cativos, ou textos que simplesmente descrevem as barbaridades como curiosidades, como “pitorescas”, palavra que aparece no título dos volumes de Debret, ultrapassa de longe, em quantidade, os que defendiam a escravidão. Os únicos textos que interessavam de fato aos escravistas eram os das leis e das discussões regulatórias, isto é, conquanto que pudessem continuar com seu sistema, não se preocupavam muito em fundamentá-lo filosoficamente e defendê-lo moralmente. Então, esses senhores do tráfico e do cativeiro, organizavam os seus discursos em torno dos efeitos econômicos, dos interesses do Império, dos direitos adquiridos e estabelecidos, da sobrevivência e saúde dos colonos, mas jamais pelos seus fundamentos e métodos. Geralmente minimizavam a violência e chegavam a declarar, como vimos mais acima, que a escravidão era um bem para os negros pois tirava-os da selvageria em que viviam trazendo-os para a civilização.

O fato é que com tudo isso, apesar de tudo isso, durante o século XIX o Brasil foi visto como um país onde a escravidão era mais “suave”. Cochin, por exemplo diz que: “Podemos bem dizer que no Brasil a escravidão é bem gentil [doux, no francês], quem viu no Rio os negros bêbados, jogadores, gatunos, debochados, quem visitou a Casa de Correção, quem foi até as estâncias do Sul, sabe o que pensar da moralização e da boa vida dos negros”. Debret, com toda sua indiferença e até gosto para colocar em relevo os defeitos e incivilidade dos portugueses, quando introduz a legenda a sua litografia 45 Execução da pena do Chicote e Negros ao tronco nos diz: “Se bem que o Brasil seja certamente a parte do novo mundo na qual trata-se o negro com o máximo de humanidade, a necessidade de se manter dentro do controle uma numerosa população de escravos, forçou a legislação a indicar em seu código penal a punição pelo chicote”.

Fletcher, apesar de reconhecer que os europeus e descendentes tinham uma vantagem inicial considerável, via o Brasil como um lugar, especialmente comparado aos Estados Unidos, onde o mérito e a perseverança poderiam levar alguém, mesmo com descendência africana, a posições de bastante destaque. Observava que já no plano jurídico: “A constituição brasileira não reconhece, direta ou indiretamente, cor como uma base para direitos civis; então, uma vez livre, o negro ou o mulato, se ele possuir energia e talento, pode subir até uma posição social da qual sua raça, na América do Norte, está impedida”.

Relata suas experiências pessoais aproveitando os relacionamentos que teve com a então elite brasileira: “Alguns dos homens mais inteligentes que eu encontrei no Brasil – homens educados em Paris e Coimbra – eram de descendência Africana cujos ancestrais foram escravos. Então, se um homem tiver liberdade, dinheiro e mérito, não importa quão escura possa ser a sua pele, lugar algum na sociedade lhe é recusado. É surpreendente também observar a ambição e o avanço de alguns desses homens com sangue de negro em suas veias. A Biblioteca Nacional fornece não apenas salas silenciosas, mesas grandes e muitos livros, para os que buscam conhecimentos, mas também canetas e papel são fornecidos à vontade para os estudos. Alguns dos mais compenetrados estudantes são mulatos. Antigamente uma grande e bem sucedida editora em Rio – do Sr. F. Paulo Brito – era de propriedade e dirigida por um mulato. Nas faculdades de medicina, direito, estudos de teologia, não há distinção de cor. É preciso admitir, no entanto, que existe – ainda que não seja forte – um certo preconceito generalizado que favorece o homem de pura descendência branca”. Vemos que ele coloca a situação mais em termos de uma vantagem em ser branco do que propriamente um impedimento peremptório aos negros e mulatos para progredir. E por essas observações ele conclui, em 1868, que “A escravidão está condenada no Brazil. Como já foi mostrado, quando a liberdade é obtida, podemos dizer que em geral não não existem dificuldades sociais, como nos Estados Unidos, que possam segurar um homem de méritos. Tais dificuldades existem em nosso pais. Das quentes regiões do Texas até os cantos mais frios de Nova Inglaterra o negro livre, não importam os dons que ele tenha, experimenta obstáculos à sua elevação que são intransponíveis”.

O contraste dessas opiniões relativamente favoráveis com os numerosíssimos relatos de histórias que as desmentem, talvez seja explicável por um fator temporal, pois ao longo do tempo é inegável que a situação e integração dos escravos e seus descendentes melhorou bastante. Sobre isso, em vez dos instantâneos produzidos por visitantes como Debret, Fletcher ou Cochin, deveríamos considerar as observações de historiadores que fizeram esse levantamento ao longo dos três séculos e meio de escravidão no Brasil. Perdigão Malheiro foi um deles e no seu terceiro volume de A Escravidão, ensaio ensaio histórico-jurídico-social esse fator de transformação da condição dos cativos é evidenciado em vários pontos. A começar pelos castigos “A barbaridade de castigos, que senhores desumanos infligiam, apesar da proibição e rigor das leis, a seus escravos, é hoje coisa rara […] É verdade que em alguns lugares sobretudo nas fazendas esses castigos são ainda hoje empregados, sobressaindo por mais duros o tronco e os açoites. Mas há muito mais moderação do que em outros tempos – As leis, por seu lado, também têm influído e concorrido para este melhoramento dos costumes”.

Além do rareamento dos castigos, Malheiro observa o surgimento de sinais de distinção e igualdade que não existiam em outros tempos: “Nas cidades já se encontram escravos tão bem vestidos e calçados, que, ao ve-los, ninguém dirá que o são. Até o uso do fumo, o charuto sobretudo, sendo aliás um vício, confundindo no público todas as classes, nivelando-as para bem dizer, há concorrido a seu modo para essa confraternidade, que tem aproveitado ao escravo. O empréstimo do fogo ou de charuto aceso para que um outro acenda o seu e fume, tem chegado a todos, sem distinção de cor nem de classe – e assim outros atos semelhantes”.

Sobre o uso do sapato, que fora por muito tempo uma espécie de identificação do escravo, temos um exemplo da afirmação de Malheiro na litografia nº 5 de Debret, Um funcionário do governo saindo de sua casa com a família, na qual a camareira aparece muito elegante e calçada mesmo sendo uma escrava.

Os negros de ganho, sobre os quais já falamos, formavam uma população numerosa no Rio de Janeiro e podemos obviamente dizer que eram alvo de pura e simples exploração sem nem mesmo as atribulações do comando. O infeliz entregava uma parte significativa de suas receitas a alguém que não tinha outra qualidade ou função senão a de ser o seu dono e recebe-las. Debret nos fala dos hábitos dos petit rentiers, uma classe de parasitas vivendo dessa condição. Já Malheiro via o negro de ganho como uma liberalidade e uma oportunidade em muitos casos. Um típico caso de copo meio cheio ou meio vazio: “A muitos permitem os senhores que vivam sobre si, com a obrigação apenas de darem um certo salário ou jornal, o restante é pecúlio dos escravos que assim lucram, e vivem quase que isentos da sujeição dominical, quase Iivres – No campo ou nas fazendas, os donos costumam dar-lhes terras para trabalharem para si, no intuito não só de evitar a ociosidade, mãe dos vícios, mas também de proporcionar aos escravos, sobretudo casados e com família, ocasião de mais alguns recursos pelo trabalho próprio. O pecúlio é, pois, tolerado”.

Cresciam muito as alforrias espontâneas e gratuitas. Um caso típico era que se libertassem as babás quando seus serviços como tais não fossem mais necessários. Servir no exército era outro caminho para a manumissão. Historicamente as guerras pagam ou prometem mais do que o simples soldo. Pilhagens, inclusive de pessoas para escravizar ou vender, eram comuns desde a antiguidade. Recentemente, prática semelhante revelou-se na concessão de green card a imigrantes ilegais que se alistaram nos Estado Unidos, e que foram enviados para a guerra do Iraque. No Brasil do império, no início era apenas para o soldado mas logo estendeu-se o benefício à sua mulher que era assim automaticamente libertada junto com o marido (lei de 1866 – Malheiro Vol III).

Enfim, iniciou-se um processo acelerado de corrosão do sistema da escravidão e tornou-se motivo para grande aprovação social o desprendimento do senhor que, sem esperar a abolição oficial, adiantava-se a conceder a liberdade aos seus escravos. “A alforria tem provindo, falando em geral, de cidadãos de todas classes, desde o Chefe do Estado até os mais obscuros, homens ou mulheres, seculares ou eclesiásticos. Todos quase que porfiam a quem maior número libertará” (Malheiro Vol III). Esse já era o espírito e ainda foram precisos mais de vinte anos para que viesse a lei Áurea.

Cristãos-novos e Cidadãos-novos

Cristãos-novos foram judeus que viviam em Portugal no final do século XV e por um decreto real for convertidos ao cristianismo (Portugal, judeus e a Inquisição). Acho interessante pensar na abolição da escravidão, ou qualquer processo mesmo individual de manumissão, também como uma “conversão” do escravo em cidadão. Até esse momento ele era um ser externo, um estrangeiro, um não membro, quase um não humano, mas pelo ato cívico de sua alforria ele torna-se membro da sociedade. O mesmo aconteceu com os judeus convertidos, não só no aspecto religioso mas, o que mais importa aqui, no aspecto cívico também, pois para se ter plenos direitos e se estar integrado à sociedade, era preciso ser cristão. Não se era cidadão e paralelamente se escolhia uma religião, ser plenamente cidadão já significava abraçar a religião oficial.

O interesse em colocar nessa perspectiva é que nos dois casos essa “conversão”, ou essa tentativa de inclusão, parece marcar um tipo especial de preconceito que se estabelece e é provavelmente esse o tipo mais perverso e duradouro. É aquele que este estudo almeja compreender melhor.

Antes da conversão, alforria ou, vamos chamar genericamente de “inclusão”, pois era um ato de inclusão, temos como que duas esferas que são estanques, mas a partir dessa inclusão oficial, seus membros passam a dividir um espaço comum, um espaço no qual os novatos não são plenamente aceitos mas no qual eles querem ou precisam se inserir. Existe então essa contradição no grupo que os recebe, institucionalmente, legalmente, politicamente, este grupo, através de suas leis parece querer receber e absorver os novos entrantes. Mas no contato diário com a população, eles são rechaçados e postos de lado. O tempo todo são lembrados de sua condição anterior, chegam a ser obrigados a portar símbolos que indiquem sua origem como se as leis oficiais de inclusão de nada valessem. No caso dos escravos esse símbolo era a própria cor da pele, mas os Cristãos-novos precisavam costurar uma estrela em suas vestes para que não se confundissem com os Cristãos-velhos. Por essa condição de um passado do qual eles não podem se livrar, são rejeitados, inferiorizados e desprezados.

A ideia de preconceito como uma opinião desfavorável sobre alguém ou um grupo que não conhecemos muito bem, pela distância ou por recusa, embora verdadeira, é muito pouco elucidativa dos casos reais e recorrentes que temos na história. É quase que apenas a interpretação semântica do que resulta da adição do prefixo “pré” ao substantivo “conceito”. Pode levar à falsa impressão de que o que falta, para que o preconceito desapareça, é instruir o preconceituoso sobre a boa índole daqueles que ele tanto despreza. Isso é totalmente falso. Esse ponto foi discutido no texto sobre Índios e colonos no Brasil. O preconceituoso não quer nem ouvir falar sobre igualdade. Não quer verificar nada, não quer testar nada, não quer competir, prefere antes barrar qualquer chance de comparação. O preconceito não é um mal entendido, é um instrumento de repressão que visa manter o grupo que está na porta querendo entrar, que tem o direito de entrar, eternamente do lado de fora.

O preconceito como ignorância malvada, dirigido a povos distantes, diferentes ou semelhantes aos locais, pode ser recíproco e provavelmente faz parte da construção da identidade e do orgulho nacional. O preconceito que visa frustrar a inclusão social nunca é recíproco e é isso que o torna odioso e covarde. A vítima muitas vezes busca refúgio nos guetos, na volta às raízes, à uma cultura original, mas muitas vezes esta já se perdeu. A vítima do preconceito está quase sempre espremida entre dois mundos e já não tem como voltar à condição de pré-inclusão frustrada. Fica presa em um limbo, a uma condição de não pertencimento ao que já foi e e também ao que aguarda vir a ser.

Os marranos, judeus convertidos que procuravam manter-se secretamente na religião judaica, mesmo correndo risco de vida por conta da Inquisição que os perseguia como maus cristãos, com certeza viam nesse ato de resistência uma forma de contrapor o desprezo que experimentavam mesmo sendo oficialmente cristãos. Difícil dizer se a rebeldia teria o mesmo sentido caso tivessem sido fraternalmente acolhidos pelos cristãos velhos. Mas é certo que tinham toda uma tradição à qual apegarem-se para salvar sua auto-estima e consciência de pertencimento a uma cultura e sistema de valores os quais, ainda que clandestinos naquela situação, lhes aqueciam e davam sentido às suas vidas.

Já para os ex-escravos, os Cidadãos-novos, a situação era mais difícil. Como vimos acima, tentava-se apagar até mesmo a memória dos que chegavam e as gerações seguintes, tiradas de suas famílias, como regra nem sabiam de onde vieram seus antepassados na África tão grande e diversa.

É duplamente perverso tirar alguém de seu lar e sua cultura, cortar esses laços, para depois impedir, atrapalhar, recusar que ele se integre plenamente no país e na gente que o recebeu. Pior ainda, esse país que o recebeu, já de longa data, não é mais, nunca foi, “puro” de coisa alguma, sempre foi um amalgama de muitas culturas, dos povos que inevitavelmente e felizmente se irrigaram e se misturaram. O azeite entrou na Península Ibérica, onde se cozinhava com gordura de porco, por influência dos judeus e árabes. A quantidade de saberes e costumes que vieram da África para o Brasil é enorme e no dia a dia já nem nos damos conta se são europeus, africanos ou de onde for. No entanto, persiste essa atitude de exclusão que é o preconceito, baseado quase que exclusivamente em um único atributo identificável que é a cor da pele.

Lembro de um rapaz de família de imigrantes da Tunísia, mas já na quarta geração, dando entrevista a uma TV francesa, indagado sobre como se sentia ao ser por vezes tratado com preconceito, como estrangeiro em seu próprio país, por conta de suas feições marcantes, emocionado respondeu algo como: a única língua que eu falo é a francesa, a única comida que eu gosto é francesa, a única escola que frequentei é francesa e a única música que escuto é francesa… meu time é o PSG… se eu não for francês, eu não sei… me digam então, o que é que eu sou?