Ignorância, confronto e preconceito

A história do confronto entre as populações nativas e europeias, de Cabral até a República, tem um interesse especial para estudarmos a questão do preconceito. A mútua ignorância de suas existências, como condição de partida, permite-nos acompanhar a gênese e as transformações da imagem que fizeram umas das outras em relação a suas identidades e objetivos.

Neste texto, o programa é inicialmente situar os principais atores do Brasil colonial — indígenas, colonos, religiosos e realeza, com suas práticas, interesses, valores e relações —, para depois ponderar algumas características-chave do preconceito como um sentimento de superioridade que se instaura na sociedade, ao mesmo tempo unida e dividida por ele.

Se tivessem invadido outro país europeu, os portugueses saberiam muito bem o que fazer. Livrar-se-iam da família real e de seus aristocratas fiéis, aliciariam seus inimigos, empossariam seus prepostos nas posições-chave, controlariam os portos, fluxos de comércio, cunhariam sua moeda, imporiam seus símbolos, cobrariam seus impostos, enfim, seguiriam a cartilha básica da conquista de um país civilizado por outro país civilizado. Não menos importante, os conquistados saberiam muito bem o que fazer da parte deles igualmente.

Porém, como se sabe, passaram-se uns bons anos para que Portugal, mais ocupado com Índia e África, chegasse a analisar o que fazer sobre o novo continente. Depois do fracasso das capitanias hereditárias, e já com o risco de ver sua conquista passando para mãos alheias, a coroa resolveu empreender um projeto de colonização. Para tanto, enviou o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, que aqui chegou em 1549.

Nessas poucas décadas de interação, Portugal não encontrou nada que fosse tão valioso como ouro, prata ou marfim. Se isso tivesse ocorrido, intervenções mais pontuais e com poucos recursos ter-se-iam mostrado lucrativas. Mas esse não foi o caso. O pau-brasil tinha uma boa relação custo-benefício, mas o território era tão vasto e tão atraente para concorrentes europeus que deve ter se figurado, na visão do rei, que uma colônia dessas proporções teria forçosamente de se consolidar por uma vocação agrícola. Para tanto, precisava de gente, muita gente trabalhando a terra.

No mundo ideal, essa gente teria sido a população nativa, que era, por sorte, muito numerosa. O sonho seria se os indígenas brasileiros rapidamente percebessem a superioridade da cultura europeia, quisessem ter a honra de se juntar a ela e, para tanto, estivessem ansiosos para aprender suas artes e costumes. Para ingressarem nessa evolução relâmpago, da barbárie às últimas novidades do Renascimento, teriam apenas de aceitar com resignação algum trabalho extenuante, muito mal pago, mas que lhes permitiria participar da construção de uma grande nação da qual suas gerações futuras poderiam gozar com maior propriedade. Parece pesado, mas note-se que esse é ainda hoje o modelo de integração dos emigrantes que rumam para o Primeiro Mundo. No caso dos indígenas brasileiros, ainda como bônus, conheceriam Jesus, seriam catequizados e garantiriam seu ingresso no céu para a vida eterna. Parecia uma proposta irrecusável aos olhos portugueses.

Mas desde o início havia muita preocupação sobre as reais possibilidades de cooptar os indígenas para esse projeto. Do Descobrimento até Tomé de Sousa, com exceção de alguns casos anedóticos de fraternidade entre colonos e nativos, o clima ficou mais para tenso e conflituoso do que para colaborativo. A corte sabia que, se isso saísse de controle, não só perderia um possível aliado, como também ganharia um poderoso inimigo, capaz de impor muitos obstáculos, consumir muitos recursos, para a efetiva colonização que buscava.

No segundo volume de A escravidão no Brasil (1866), Agostinho Marques Perdigão Malheiro (1824-1881) cita algumas instruções constantes no Regimento trazido por Tomé de Sousa tratando especificamente da relação que o rei esperava dos colonos para com os indígenas: “O principal fim por que se manda povoar o Brasil é a redução do gentio [nativos] à fé católica… e convém atraí-los à paz para o fim da propagação da fé, da povoação e do comércio”.

“Atraí-los” tem um sentido quase literal nesse caso, pois aonde os europeus chegavam os índios colocavam-se mais para dentro das matas, controlando o contato com os invasores. Dessa forma, tratava-se realmente de fazê-los “descer” para travar conhecimento com seus novos vizinhos. Por essa configuração, “descida dos índios” é uma expressão que se usava com frequência nos escritos do Brasil colonial.

O problema é que, quando eles “desciam”, a regra é que se davam muito mal. Os colonos, ávidos por mão de obra e temerosos de ser atacados (coisa que acontecia também), recebiam-nos de armas em punho para matá-los ou escravizá-los. Ignoravam que da parte do rei “havia expressa recomendação para que tratassem bem os naturais da terra” (MALHEIRO, 1866).

Pior que isso, como os indígenas começaram, obviamente, a não descer, novos aproveitadores deram início ao tráfico de pessoas, verdadeiras caçadas humanas com a organização de expedições para entrar na mata, chegar até os nativos, aprisioná-los e levá-los para o cativeiro. Foi dessa forma que desde as primeiras décadas de nossa História instalou-se um hiato entre um desejo inócuo, teórico, de uma possível colaboração entre as duas populações e uma guerra real que dizimou os povos indígenas.

Tudo o que se seguiu foi uma copiosa e monótona edição de leis, cartas reais, regimentos e outros papéis emitidos pela coroa, do outro lado do Atlântico, reafirmando a posição inicial de que os nativos deveriam ser tratados “com brandura e suavidade para que o horror do castigo não afugentasse os índios das povoações” (MALHEIRO, 1866, texto do Regimento de 1680). Com a mesma prontidão, na sequência, novos papéis foram emitidos relaxando o rigor do anterior, abrindo brechas, fazendo exceções; e, quando não, nem mesmo se aguardava a edição de uma nova lei, aquela que contrariava os colonos era simplesmente ignorada.

A Igreja Católica, por intermédio da Ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus, desde o início defendeu os indígenas do impulso escravagista. Isso aconteceu nas colônias portuguesas e também nas espanholas. Figuras como padre Vieira, para as primeiras, e Bartolomé de las Casas, para as últimas, tiveram um papel muito atuante nesse sentido. Foram efetivos em articulações tanto no plano local como com reis e papas. O que hoje relativiza muito essa atitude heroica em defesa dos indígenas é o fato de a posição dos religiosos, com relação à escravidão dos africanos, ser totalmente diferente, defendendo uma escravidão em substituição a outra.

O ponto é que eles também tinham sonhos de grandeza relativamente às novas terras. Devem ter visto a descoberta como uma segunda chance, desta vez com uma população primitiva, virgem da fé, um paraíso ingênuo esperando para ser catequizado. Centenas de milhares, talvez milhões, de novas almas sem criticismo, sem rancores, sem saber dos vícios, disputas, heresias, Reforma Protestante, histórias de corrupção e toda a decadência da fé institucionalizada na Europa, que já rumava resoluta para a secularização e diminuição do tamanho da Igreja Romana. Tudo isso deve ter feito o Novo Mundo soar como um presente de Deus para seus fiéis soldados.

No plano temporal, os jesuítas queriam e de fato colocaram os indígenas para trabalhar e produzir para a sua ordem. Nas missões, povoados administrados por eles, criaram comunidades populosas, organizadas e muito rentáveis. Será então que os jesuítas provaram a possibilidade de civilização dos indígenas por meios pacíficos? Até que ponto essa forma de colonização poderia ter sucesso em escala maior, em substituição à desajeitada mão da coroa de Portugal? Poderiam os capitães aprender a lidar com os indígenas usando outros métodos não violentos? Difícil responder, pois muito da atratividade dos jesuítas era fruto justamente da repulsão aos colonos, sendo a busca pelas missões muito favorecida como uma forma de proteção e refúgio contra os traficantes de escravos.

Atentos aos possíveis sucessos onde tão retumbantemente fracassavam, não tardou para que os poderes seculares, não só em Portugal, compreendessem a força desse projeto de poder dessa nova ordem eclesiástica e logo se organizassem para minar sua realização. No final do século XVIII, os jesuítas, entre expulsões e reconciliações, perderam a autorização para estabelecer comunidades indígenas, as missões, fechadas e sob seu comando. Mas muito do trabalho estava feito e o papel que tiveram ao introduzir os indígenas ao modo de vida dos europeus foi, de qualquer forma, fundamental e salvou da morte muitos milhares deles.

Como o objetivo aqui não é a História, não vamos entrar nos detalhes dessas idas e vindas e de seus eventos marcantes. Sobre esse esboço das tensões e interesses, exploraremos as motivações e valores que estavam em jogo entre a mata, o latifúndio, a missão e o castelo de além-mar.

Quanto aos indígenas, não constituíam algo como um império. Em vez disso, uma grande quantidade de tribos, ou nações, espalhava-se ao longo da costa e dos grandes rios e pelo interior do continente. Cada uma dessas organizações possuía suas peculiaridades e características distintivas construídas em torno de uma condição comum, em linha com o fato de viverem em um ambiente natural, tropical, que mais ou menos mantinham tal como era. Não fazia parte da cultura de nenhuma delas o desejo de dominação ou transformação dos recursos naturais, agricultura ou caça intensivas, a acumulação de riquezas ou a expansão territorial. Ao mesmo tempo, não viviam no isolamento; constituíam unidades políticas com formas de governo e relações “internacionais” com outras tribos. Muitos povos, já separados entre si, tinham núcleos comuns em um passado remontando a alguns séculos. Muitas similaridades linguísticas e de costumes advinham dessa ancestralidade de um mesmo tronco.

Os nativos eram muito belicosos e isso se evidencia até pela organização da família, em geral, mas não exclusivamente, monogâmica, na qual os homens eram caçadores e guerreiros, deixando todas as tarefas internas da aldeia por conta de mulheres, idosos e crianças. Era assim que, com algumas variações, trabalhos como a construção das ocas, o cultivo de algumas plantas, o preparo dos alimentos, a fabricação dos utensílios e outros desse gênero de ocupação, fossem pesados ou não, se não estivessem ligados à caça, ao ataque ou à defesa contra outras tribos, os homens adultos deles não se ocupavam.

Com tanta disponibilidade e energia reservadas para uso em atividades violentas, não poderíamos esperar que eles não fossem, e de fato eram, violentos. Perdigão Malheiro observa que: “Essas tribos viviam em quase contínuas guerras, não com o fim de se apoderarem do alheio, mas principalmente para se vingarem de alguma afronta ou injúria recebida, e (sobretudo mais tarde) para fazerem prisioneiros. Muitas vezes os ataques tinham fim especial de raptar as mulheres para se proverem de consortes ou concubinas”.

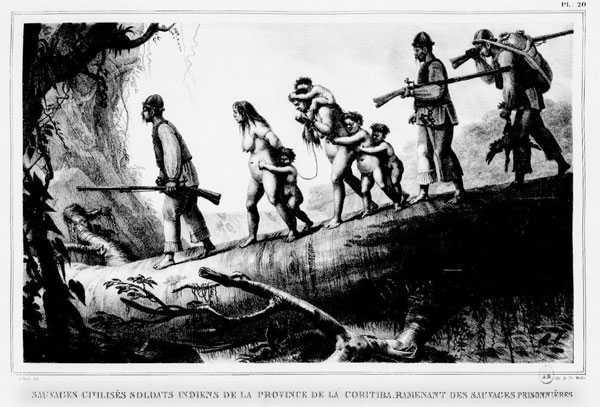

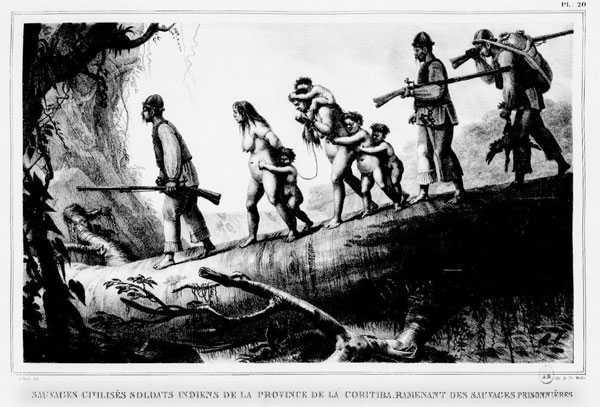

Essa predisposição e talento para as ações de ataque, emboscadas, assaltos e a falta de pudor com que retalhavam os corpos, exibiam troféus, colecionavam cabeças mumificadas, colares de dentes humanos, aprisionavam e devoravam seus inimigos, tudo foi logo percebido e utilizado pelos colonos. Primeiro, incentivavam as guerras entre tribos e trocavam os prisioneiros que lhes eram entregues por anzóis, facões, aguardente e bugigangas. Depois, “aculturavam” nativos para o sujo trabalho de capturar outros nativos para a escravidão, sem nem mesmo a desculpa de uma “guerra justa”. Na ilustração deste post, de Debret, todos são indígenas, tanto os prisioneiros como os guardas que os escoltam.

Quanto ao termo, “guerra justa”, ele fez parte do vocabulário, das leis e editais reais e era por meio dele que os colonos constituíam um motivo moralmente defensável para atacar. Trata-se de um conceito antigo na cristandade, abordado por seus grandes teólogos, na tentativa de conciliar guerras com uma religião pacifista em sua essência. Eles prescreviam que os conflitos não fossem iniciados por ganância, interditavam crueldades, exigiam que se respeitassem os vencidos, que fossem preferencialmente de defesa e outras medidas tentando evitar as carnificinas mercenárias ou puramente vingativas. Outra desculpa utilizada com muita frequência era o resgate de prisioneiros de indígenas, em mãos de tribos inimigas, para salvá-los da antropofagia. Por meio do argumento de que seria melhor ser escravizado do que devorado, faziam da escravidão algo como que uma salvação — daí o termo “resgate”, que pode soar estranho à primeira vista, já que “resgatar” é associado normalmente à ideia de “libertar”, mas nesse caso, resgatava-se para a escravidão. Mas quando ficava difícil ensejar uma situação de “guerra justa” ou “resgate de prisioneiros”, partiam para as caçadas, ou para o escambo, pelo lucro do negócio pura e simplesmente.

Os indígenas se tornaram, assim, cada vez mais presentes como soldados regulares da coroa, como guias para desbravar as selvas ou ainda como milícia armada dos traficantes e colonos. De resto, isso não era mais do que utilizar o gosto e talento que tinham para guerras, emboscadas e prisões, agora potencializada pela tecnologia dos europeus. Enfim, descobriram essa afinidade; aproximaram-se por esse objetável ponto em comum com nossa cultura ocidental.

Entre clero, latifundiários, intelectuais, profissionais liberais e populações das cidades, as representações ou maneiras de olhar para os indígenas brasileiros se davam por meio de dois registros muito distintos.

No primeiro, eram os habitantes de um paraíso terrestre. Agraciados com uma natureza provedora de frutos e caça sem fim, nada lhes interessava, nada cobiçavam além da vida preguiçosa, promíscua e inconsequente que levavam. Precisavam, nesse caso, de conversão para uma vida regrada, piedosa e católica, almejando a salvação de suas almas. Era obrigação dos crentes estender, pela catequese, as mãos de Deus sobre essas criaturas inocentes.

No segundo registro, eram bestas sanguinárias, selvagens como animais ferozes, cuja má índole era ainda agravada pela astúcia e inteligência dos humanos. Precisavam, nesse caso, de submissão, disciplina e domesticação para o trabalho. Era um dever cívico dos colonos conquistadores integrá-los nos bons costumes e na retidão de caráter.

As duas visões negligenciavam a possível existência de um, ou melhor, de uma miríade de estados indígenas nas terras tropicais. Não imaginavam que tribos poderiam corresponder, a seu modo, aos muitos reinos e principados europeus. Assemelhava-lhes que fossem representados não como unidades políticas organizadas, mas, antes, como turbas ou massas de sujeitos indistintos ligados frouxamente por laços tribais. Os colonos nunca reconheceram algo como uma soberania ou autodeterminação indígena. Seu modo de vida era fruto da ausência de civilização ou do acaso.

Encontramos com frequência em textos dos primeiros séculos o termo “invasão”, mas o que ficou mesmo como marca do desembarque de Cabral foi a cândida versão da “descoberta”. Quiseram ver o Brasil como uma terra de ninguém, com muitas plantas, animais e alguns selvagens dentro.

As duas formas caricatas de olhar as populações nativas persistiu do Descobrimento até a República. No texto “O futuro da questão indígena”(1993), a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha coloca-as nos seguintes termos: “No século XVI, os índios eram ou bons selvagens para uso na filosofia moral europeia, ou abomináveis antropófagos para uso na colônia. No século XIX, eram, quando extintos, os símbolos nobres do Brasil independente e, quando de carne e osso, os ferozes obstáculos à penetração, que convinha extinguir”.

Admitia-se aos indígenas uma igualdade de base, enquanto seres humanos, mas não se admitia, ou não se enxergava, um plano de igualdade organizacional que os visse como nações estrangeiras, com sua dignidade, soberania, direitos, costumes e todo o pacote de conceitos que era velho conhecido dos europeus, que não fosse por outras fontes, pelo menos por aquelas da Antiguidade clássica.

Sobre esse ponto, são interessantes as observações de Jean-Baptiste Debret (1768–1848) durante o período em que esteve no Brasil para criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Debret é conhecido principalmente por suas pinturas palacianas e por seu trabalho em litografias, porém, além de registrar o dia a dia dos tantos tipos, grupos e cenas que compunham o ambiente natural e social do Brasil daquele tempo, realizou também anotações precisas em um texto muito fluido e agradável. O fruto desse trabalho foi compilado por ele mesmo e constitui a sua Viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1834). Além de seu talento observador, estando muito mais para o Iluminismo que para o Romantismo de seu tempo, é provável que sua posição de visitante temporário (de 1816 a 1831) tenha lhe dado maior neutralidade para pôr em relevo o que não se destacava muito aos olhos locais. Ele foi muito fino em detectar similaridades funcionais em atitudes e objetos dos índios que diferiam completamente na aparência, mas que essencialmente tinham seus correspondentes europeus e evidenciavam povos muito civilizados, a seu modo, ao contrário do que se pensava.

Debret nos fala de uma visita que fez a uma aldeia de Botocudos: “No entanto, apesar do contraste tão gritante nas maneiras, nós encontramos nos índios selvagens certas ideias primitivas, vícios e virtudes, que constituem o caráter social do homem civilizado: o amor da propriedade e a coragem para defendê-la, a irritabilidade do amor-próprio ofendido e as astúcias as mais finas que possam sugerir a vingança. E, quem iria crer? Em meio a uma liberdade sem limites, ele é dominado por um sentimento de orgulho todo feudal. Como o senhor suserano que outrora reunia ao redor da torre de seu castelo todos os seus vassalos capazes de portar armas, ele se regozija de mostrar ao homem civilizado a extensão de sua dominação e poder de suas ordens. […] A virtude militarista nos índios alia-se ao amor das distinções, das quais um general sempre se cerca; então a vestimenta do chefe é sempre de um luxo extraordinário. Estrangeiro aos costumes do europeu, se ele não sabe como avaliar a finesse do tecido de nossos uniformes militares, a profusão dos bordados, o fino cinzelado de uma arma, ele sabe, na sua imaginação plena de vaidade, substituí-los por um brasão em algodão muito sólido; ele se recobre de plumas arrumadas de maneira a formar setores que por suas cores variadas lembram a plumagem brilhante dos mais belos pássaros que a natureza pôde povoar as florestas onde ele habita. Ele não esqueceu também de ornar sua cabeça para distingui-la daqueles que ele comanda; porta então um cocar coberto de plumas enormes que lhe aumentam em três ou quatro pés. Seu instinto revelou-lhe a influência da fisionomia e ele se exercita a imaginar assustadoras esquisitices para tornar seu rosto monstruoso e espantar seu inimigo ao primeiro olhar”.

Ele vai mais longe e encontra nos selvagens as mesmas tendências hierarquizantes, baseadas na ancestralidade, que é o germe e justificativa do conceito de nobreza europeu: “Do amor das distinções nasce necessariamente o abuso do sistema aristocrático; assim não tarda que o encontremos entre os selvagens. Vemos nele uma porção de indivíduos descendentes de linhagens primitivas arrogarem-se os únicos dotados do alto caráter e da bravura de seus ancestrais, a reivindicar o privilégio de serem os únicos a sustentar a reputação. Aristocratas usurpadores, não apenas eles desprezam seus irmãos, que formam numerosas subdivisões de suas famílias, mas eles se constituem seus opressores. De lá vem esse orgulho, fonte de ódios hereditários, alimento contínuo de guerras que diariamente enchem de sangue as florestas virgens do Brasil”.

Na mesma direção, João Francisco Lisboa (1812-1863), maranhense, jornalista, historiador, biógrafo do padre Antônio Vieira, escreveu em seu periódico Jornal de Timon, em 1852, um texto fazendo uma aproximação entre os índios brasileiros e as tribos germânicas ao final do Império Romano. Seu interesse nessa identificação de nossos selvagens com uma das sementes da cultura e nobreza europeias era claramente construir uma identidade nacional igualmente de alta estirpe. Mas é interessante como tal paralelo não foi feito antes, quando os indígenas ainda eram numerosos e senhores das terras. Ele vai ao ponto de elogiar justamente o caráter guerreiro, a pureza de linhagem e a aversão ao trabalho, qualidades que os primeiros colonos certamente não apreciaram muito: “Lendo Tácito, logo no começo do seu livro sobre os costumes dos germanos, depara-se com uma notável semelhança que há entre aqueles bárbaros e os nossos selvagens americanos, e vem a ser que uns e outros constituíam raças isoladas, distintas, só a si mesmas semelhantes, e de nenhum modo afetadas pela mescla de outras gerações […] Não havia aí persuadi-los a lavrar a terra e colher os frutos; preferiam buscar os inimigos e expor-se à morte, tendo por vileza e ignomínia alcançar com o suor do rosto o que podiam tomar a preço do sangue”.

Uma última observação, desta vez feita pelo historiador francês Ferdinand Denis (1798-1890), a partir de uma série de relatos sobre o Descobrimento e os primeiros contatos com os indígenas: “É necessário confessar que aqui nada se viu do que costumava assinalar a chegada dos europeus a outras partes da América; nem indígenas do Brasil se persuadem, como os do Haiti, Cuba e México, que estão na presença dos deuses. Esta raça parece a um tempo mais forte, e mais altiva, e por nenhum modo se humilha ante a pompa europeia. E se algumas horas após esta entrevista [fala da visita que dois índios fizeram a uma das naus da frota de Cabral] tão estranha para eles, lhes sobrevém o sono, deitam-se a dormir tranquilamente no meio dos estrangeiros, sem outro cuidado mais que o de não maltratarem seus ornatos de plumas”.

Enquanto alguns liam nos indígenas a tradução para outra língua das mesmas virtudes e vícios da nobreza europeia e neles encontravam soberba, orgulho, coragem, astúcia, honra e hierarquia, outros negavam qualquer equiparação possível. Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), visconde de Porto Seguro e historiador, escreveu uma aclamada e alegada primeira História do Brasil. A questão contra ou a favor da escravidão correlacionou muito com disputas entre “campo” e “cidade”, monarquistas e republicanos, e sua interpretação nos dois volumes de sua História Geral do Brasil, dedicados ao imperador D. Pedro II, dificilmente não iria na direção de minimizar os malfeitos e aliviar a culpa dos colonos na quase exterminação dos indígenas. Ressalta o papel civilizador das guerras ao longo da História da humanidade, reforça a tese do direito dos vencedores em uma guerra justa, minimiza as capturas “a ferro e fogo” dos nativos e elogia a compra de prisioneiros indígenas de outros indígenas para salvá-los da morte. Mas aponta as dificuldades de negociar com os nativos, pois “da falta de ‘execução dos contratos’, por parte dos índios, é que resultavam os conflitos. O bárbaro, orgulhoso e alheio a toda ideia de sujeição, sem razão nem consciência, acolhia mal até as mesmas admoestações que por caridade lhe faziam os donatários e colonos. Reputando ardil de guerra o que para nós é traição e aleivosia, aproveitava todas as ocasiões para cometer assassinato, crime que o nosso direito pune com a pena de talião. Da menor rixa se originava uma desordem. Cada qual pugnava pelos seus e pelo direito que supunha ter. Daí à guerra declarada e formal pouca era a distância”.

Exemplo do que seria “dificuldade de negociar” pode ser encontrado nos relatos de Hans Staden em suas Viagens e cativeiro entre os índios do Brasil. Diz o alemão que os portugueses, baseados em Bertioga e especialmente inimigos dos Tupinambás, dos quais Staden foi prisioneiro por nove meses em 1554, não deixavam nem por isso de fazer comércio com esses nativos, pois precisavam de mantimentos para seus escravos. Vinham fortemente armados em um navio. Uma vez próximos à costa davam um tiro como sinal de sua presença. Os indígenas já entendiam o recado. Carregavam uma canoa com mercadorias que eram levadas por dois deles com muita cautela até a nau inimiga, realizavam então o escambo por produtos do seu interesse. Staden nos conta o que vinha depois: “mas enquanto os dois estão ao pé do navio, esperam ao longe canoas cheias de homens. Quando acabam os negócios, avançam, muitas vezes, e combatem com os portugueses, arremessando flechas sobre eles; depois do que voltam”.

Por considerar inaceitáveis esses e outros comportamentos, Varnhagen adota o ponto de vista de uma incompatibilidade sem remédio entre a cultura dos indígenas e a dos colonos. Não imputa culpa aos primeiros, mas demonstra a certeza de que os últimos é que têm a maneira correta, civilizada, abençoada de viver, eximindo-os também da responsabilidade pelo que se passou: fizeram o que puderam, mas o que seria ideal mostrou-se impossível, dada a selvageria daquelas ingênuas almas.

João Francisco Lisboa, que não tinha nenhum compromisso com a monarquia e era, pelo contrário, um progressista, abolicionista e republicano, escreveu uma dura crítica à História Geral do Brasil, na qual aponta como os portugueses tinham interesse na escravidão e não na civilização dos nativos: “Sabe-se como o pretexto da antropofagia foi sempre um dos mais invocados para justificar a escravidão ou o comércio de resgate, se bem que neste como em tantos outros pontos, sempre contraditórios, os invasores europeus ora faziam a guerra aos selvagens, e os reduziam à escravidão porque comiam seus prisioneiros, ora lhes compravam os mesmos prisioneiros atados à corda para serem comidos, e os reduziam igualmente à escravidão, castigando-se por este modo, e fomentando-se literalmente o mesmo crime”.

Lendo-se textos do século XIX, a impressão que se tem com frequência é de que a questão dos indígenas, da escravidão de um modo geral, incluindo a dos africanos, tornara-se mais um campo de disputas coadjuvantes a dois programas distintos para o futuro da sociedade. A riqueza que os africanos produziram já estava no caixa, seja da colônia, seja da metrópole; os índios já estavam pacificados, mortos ou escondidos novamente na mata; além disso, ao se observar o que acontecia no resto do mundo, já em franca Revolução Industrial com operariado e urbanização, qualquer um poderia entender que a escravidão não teria vida longa e a economia giraria agora com outros combustíveis.

Outro ponto importante é que a questão era ainda política, além de econômica, e versava sobre formas de governo. De um lado, alinhavam-se os monarquistas, como Varnhagen, que viam a guerra e a submissão escancarada, pela força, como o menor dos males que se podiam causar, uma espécie de choque civilizatório, dolorido no início, mas benéfico a longo prazo. De outro, estavam os progressistas, que enxergavam nesse ímpeto militarista o perigo da perpetuação dos ideais aristocráticos, monárquicos, dos quais queriam livrar-se.

Não que não houvesse um pensamento genuinamente humanitário em homens como João Francisco Lisboa, mas ele tinha, ao mesmo tempo, clara noção de que se tratava de dois sistemas político-econômicos em confronto. Lemos em sua crítica à citada História Geral do Brasil: “As sociedades, diz ainda outro economista a propósito da guerra, são tanto mais prósperas quanto melhor garantem a propriedade e as liberdades produtivas, coisas que a guerra tem por uso e efeito ordinário embaraçar e destruir”.

Ele não diz quem é o economista, mas vemos aí as bases do liberalismo econômico de John Locke e seus contemporâneos, que atribuíam ao Estado apenas o papel protetor da propriedade privada e garantidor da paz, para que a produção e o comércio pudessem florescer. Guerras, pilhagens, invasões, escravidão, servidão, clientela eram instrumentos geradores de riqueza no sistema feudal e nas monarquias. Como tais, deveriam ser substituídos, em razão mais de suas ineficiências do que de suas barbaridades. Embora Lisboa tenha elogiado as qualidades germânicas em nossos indígenas, não eram esses, ironicamente, os ideais que ele queria para o futuro da nação.

A rigor, nem dessa vez, nem na abolição da escravatura, indígenas e, mais tarde, africanos tiveram sua condição discutida com o objetivo de melhorar o cenário de horror no qual suas vidas foram jogadas com o advento da colonização via emprego da escravidão. Lisboa via muito bem o desdobramento da truculência defendida por Varnhagen como gestação de um perigo maior também para os homens livres: “Se quereis a guerra e a escravidão para converter e civilizar o selvagem, haveis dentro em pouco de admitir também, de bom ou mau grado, o emprego da força, do ferro e do fogo para cultivar o espírito e regular a consciência do homem civilizado”. A discussão agora era essa, monarquia ou república, e a escravidão se encerraria como um indesejado efeito colateral que a pílula do progresso haveria também de curar.

Sobre os indígenas em si, no século XIX havia um sentimento de que a empresa colonizadora falhara completamente com eles. O censo de 1817-18 apontou, de um total de 3.817.900 almas vivendo no Brasil, uma população de 230.400 indígenas aldeados e pacíficos. Outras fontes mostram números bem diferentes, mas são sempre apenas minguadas centenas de milhares ante uma população que atingia algo entre 1 e 5 milhões de indígenas ao tempo de Cabral. No segundo volume de A escravidão no Brasil, Perdigão Malheiro cita a melancólica avaliação do desembargador Manuel de Matos Pinto de Carvalho e Albuquerque, feita em 1814, em seu texto Reflexões econômico-políticas: “[…] que havendo descido dos sertões inumeráveis gentios por mais de dois séculos se foram sempre gradualmente extinguindo, de modo que, nos últimos anos do reinado do Sr. D. João V, apenas se conservavam alguns daqueles desgraçados nas primeiras aldeias em que se estabeleceram, sem ordem nem formalidade alguma. Vivendo ainda esses poucos em tão grande abatimento e miséria que, em vez de atraírem por força das comodidades próprias os bárbaros seus nacionais, lhes serviam pelo contrário do maior escândalo e estímulo para mais abominarem a nossa comunicação e trato; embrenhando-se nas suas antigas habitações silvestres, com lamentável prejuízo da salvação de tantos milhões de almas; e com o mais considerável dano dos verdadeiros interesses do Estado”.

Esse percurso da relação entre indígenas e colonizadores, partindo do total desconhecimento uns dos outros até uma espécie de rompimento no século XIX, quando, como assinalou Manuela Carneiro da Cunha, houve uma separação entre um índio bom hipotético e um real abandonado, oferece um caso interessante para pensarmos a dinâmica de confronto entre diferentes culturas que venham a dividir espaço. Cada uma construirá uma concepção da outra, e também de si mesma, específica dessa nova situação de confronto, visando a seus objetivos e chances de preservação e imposição de sua identidade. Da parte dos indígenas, eles deram uma resposta homogênea e coerente com seu modo de ser em relação a tudo que fosse externo ao círculo de cada uma de suas tribos ou unidades políticas: eles eram guerreiros e como guerreiros se comportaram. Muitos — a maioria — morreram. Muitos se retiraram para outras terras, longe do invasor, e um número menor se deu por vencido e se adaptou como pôde à miserável vida que lhe foi oferecida. Quase sempre abdicando de sua condição tradicional de guerreiro/caçador, que, como vimos, no caso dos homens, era a única que conheciam.

Salvo raras exceções, por sorte e méritos individuais, isso significou pobreza e muito esforço para apenas sobreviver. Escravidão foi o destino de muitos. Para o restante, em condições de liberdade, havia o trabalho nas missões e outros empregos menores no campo ou nas vilas. Um bom contingente entrou para o exército da coroa, ou para milícias particulares, trabalhou na extração e venda das riquezas das selvas, tais como plantas medicinais, resinas, animais silvestres, e também criou oficinas para produção de utensílios de barro, palha ou madeira, entre outros. Eram muito rápidos em aprender novas técnicas, e as que possuíam, já de sua cultura, foram muito úteis à colônia.

Perdigão Malheiro, citando Gonçalves Dias no segundo volume de A escravidão, ressalta essas qualidades no indígena brasileiro: “Sua aptidão para os diversos trabalhos e indústria, para as artes, e mesmo para as letras e belas-artes, demonstra-se pelo produto de sua indústria, embora imperfeito, e dos quais se apropriaram os colonos logo desde o primeiro tempo, introduzindo-os na sua indústria e uso; demonstra-se ainda melhor pelo que mais tarde, devido sobretudo aos esforços dos Padres Jesuítas, eles fizeram, o que se pode qualificar de verdadeiros prodígios”. Foi assim que uma minoria da minoria assumiu mesmo cargos burocráticos e especializações mais finas necessárias na indústria nascente.

Quanto aos colonos, sua ação foi sempre ambígua e facetada. Sem dúvida, resultado de interesses diversos entre os grupos que aqui vieram ou que da Europa podiam influir no que aqui se passava. Portugal insistia, do outro lado do Atlântico, em recomendar brandura e humanidade com os nativos. A Igreja demandava exclusividade sobre os ingênuos até sua completa conversão. A essas investidas os colonos tinham quase sempre reações histéricas e, no geral, perversas, em função da ameaça que isso representava para a obsessão que nutriam por enriquecer rapidamente. Queriam fazer valer o sacrifício que fora deixar a terra natal para se arriscar no Novo Mundo, que, para eles, devia ser o fim do mundo.

Segundo Gonçalves Dias, em suas reflexões acerca dos Anais históricos do Maranhão, de Pereira de Berredo, citado em Obras de João Francisco Lisboa (tomo 2): “Para Ásia e África mandava Portugal a flor da sua nobreza; para o Brasil vinha o rebotalho da sua população: havia exceções mas estes vinham por engano, como veio Pedro Álvares Cabral. Os de lá adquiriam glória, os daqui lucravam fortuna: aqueles eram heróis, estes comerciantes”. É muito famosa a política de usar o Brasil como destinação de degredados, criminosos e outros condenados de Portugal. A própria frota de Cabral, quando continuou sua viagem para as Índias, deixou aqui um padre e dois degredados, fato esse que Debret ironiza em suas anotações: “Em sua partida, Cabral deixa sobre o território recém-descoberto o reverendo P. Henri de Coimbra, jesuíta e superior dos missionários que a expedição levava para as Índias, e dois de seus compatriotas condenados à deportação: singulares germes de civilização deixados, pela primeira vez, pelos portugueses aos selvagens do Brasil”.

A confiança dos colonos em sua empreitada tinha todos os motivos para ser bem frágil, pois no Brasil tudo estava ainda por fazer. Belezas e riquezas naturais podiam ser um meio, mas não um fim em si. Valor para eles era a civilização. Muitos viam a empreitada como algo temporário, cujo objetivo era apenas voltar para a Europa em uma condição bem melhor do que quando para cá partiram. Outros, adotando a terra como novo lar, queriam galgar posições de poder, honra e conforto que não conseguiram no próprio país. Não eram a elite de Portugal, como remarcou Gonçalves Dias, e o caminho para o topo era penoso. A crer nos relatos de época, a avaliação frequentemente resvalava para a de um malogro, mais do que para a de um sonho realizado ou em vias de vir a ser. O estado de espírito é descrito por João Francisco Lisboa no tomo 3 de Obras: “Entretanto, no Maranhão, a primitiva nobreza veio a cair em grande abatimento, e no tempo de vereação de 20 de outubro de 1759 o senado de S. Luís deliberara alistar na respectiva companhia somente os nobres que tivessem com que tratar-se, sem recorrer a ofícios mecânicos [à semelhança das cortes europeias, tentava-se eliminar ocupações burguesas], pois havia muitos deles caídos na última miséria e sem estimação alguma das suas pessoas. Parece até que afinal a muita pobreza, e a mescla com plebeus, apagou de todo os vestígios da sua origem ilustre; e são raras hoje [século XIX] as famílias distintas que a vão procurar a tão remota antiguidade. A origem destas não remonta, pela maior parte, além do meado do século passado, quando a agricultura e o comércio da capitania começaram a florescer sob o governo de Joaquim de Mello. Os seus fundadores, oriundos todos de Portugal (salvo alguns da velha raça conquistadora que conseguiram escapar à decadência comum), os mais deles industriais e mercadores de profissão, a que cumpre ajuntar alguns poucos oficiais e magistrados que o serviço levava às colônias, e lá se fixavam, nobilitaram-se primeiro pela riqueza e depois, sucessivamente, pelos postos e empregos, alcançados à conta dela, mediante o merecimento próprio, ou pelo favor e patronato dos governadores”.

Cenário típico da relação colônia e metrópole, em que a primeira não consegue ser mais do que uma cópia tosca e frustrada da segunda. Terreno fértil para recalques e suas erupções violentas, que não falharam sempre que a oportunidade se ofereceu.

A relação com os nativos, passado o namoro inicial muito curto, logo degenerou para o conflito. Sobre a vitória não podiam ter certeza os colonos dos primeiros dois séculos. Dada a desvantagem numérica, e o desconhecimento do terreno, mesmo as armas de fogo, ainda lentas no manuseio, não seriam garantia contra os novos inimigos, muito ágeis no arco e flecha e nas emboscadas na terra ou na água. Em que os portugueses foram realmente muito hábeis foi no jogo político, em provocar divisões, em jogar uma tribo contra outra, em aliciar indígenas para que colaborassem e lutassem a seu lado. Como já foi mencionado, aproveitaram-se de velhas rixas, instigaram o pendor belicoso dos índios para que a guerra eclodisse entre eles, gerando muitas mortes e prisões.

Lisboa cita no tomo 3 de suas Obras uma carta do padre Manuel da Nóbrega ao governador Tomé de Sousa, escrita em 5 de julho de 1559: «Em toda a costa se tem geralmente por grandes e pequenos que é grande serviço de Deus Nosso Senhor fazer aos gentios que se comam, e se travem uns com os outros, e nisto têm mais esperança que em Deus vivo, e nisso dizem consistir o bem e segurança da terra, e isto aprovam capitães e prelados, eclesiásticos e seculares, e assim o põe por obra todas as vezes que se oferecem, e daqui vem que nas guerras passadas, que se tiveram com o gentio, sempre dão carne humana a comer não somente a outros índios, mas a seus próprios escravos. Louvam e aprovam ao gentio o comerem-se uns aos outros, e já se acham cristãos a mastigar carne humana para dar com isso bom exemplo ao gentio”.

A diplomacia nos primeiros séculos era complicada ou mesmo caótica. Franceses apoiaram e usaram índios contra os portugueses e estes recorreram a outras tribos para expulsar os franceses. Houve também a Confederação dos Tamoios, por volta de 1560, que foi uma liga de tribos unidas para atacar os portugueses. Só bem mais tarde é que as forças armadas da coroa, não sem o alistamento de muitos indígenas, despontaram de modo autônomo e abertamente em guerra com as populações ainda fora de controle. Foi uma espécie de basta dado pela recém-chegada realeza que, enquanto em Portugal, tergiversara inúmeras vezes. Em carta real do príncipe regente, em 13 de maio de 1808, citada por Perdigão Malheiro em A escravidão (tomo 2), declarava-se guerra aos Botocudos de Minas Gerais: “Que desde o momento em que receberdes esta Minha Carta Régia, deveis considerar como principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva, que continuareis sempre em todos os anos nas estações secas, e que não terá fim senão quando tiverdes a felicidade de vos senhorear das suas habitações, e de os capacitar da superioridade das minhas Reais armas, de maneira tal que, movidos do justo terror das mesmas, peçam a paz, sujeitando-se ao doce jugo das leis, e, prometendo viver em sociedade, possam vir a ser vassalos úteis, como já o são as imensas variedades de índios, que nestes meus vastos Estados do Brasil se acham aldeados”.

***

Ao mesmo tempo em que é certo que, desde o primeiro contato, colonos e nativos formaram alguma opinião uns dos outros, pelo exposto, parece que não seria muito apropriado falar em preconceito logo nas primeiras décadas, ou mesmo séculos, desse relacionamento. O termo em si parece servir a dois empregos um pouco diversos. No sentido mais literal, seria simplesmente um conceito algo prematuro, sem necessariamente nenhum julgamento de valor. No sentido mais politizado, seria um julgamento equivocado, negativo e injusto baseado em características limitadas e parciais da coisa considerada. É como vemos no dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, “1 Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. 2 Opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. 3 Superstição que obriga a certos atos ou impede que eles se pratiquem. 4 Sociol Atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. P. de classe: atitudes discriminatórias incondicionadas contra pessoas de outra classe social. P. racial: manifestação hostil ou desprezo contra indivíduos ou povos de outras raças. P. religioso: intolerância manifesta contra indivíduos ou grupos que seguem outras religiões.”.

É interessante pensar que se dissermos a um lógico que preconceito é uma “opinião formada antes de ter os conhecimentos adequados”, ele com certeza ficará encantado e irá nos indagar curioso sobre que julgamentos temos conhecimentos adequados. Ele com certeza conhece muito poucos assim. Seriam sobretudo aqueles fechados em sistemas como a Matemática ou Lógica das Proposições. Sobre a vida em si, se tomarmos a definição seriamente, só temos preconceitos. Mas o dicionário não perde tempo com rigor lógico e vai direto ao senso comum, ao uso corrente do termo, o que realmente vale, e já traz embutida a condenação do preconceito. A “opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente” pressupõe que, com um exame mais atento, a mesma opinião tornar-se-ia favorável ou neutra. O que está por trás é o conceito de igualdade universal entre os seres humanos e a definição endereça o preconceito que, ao contrário, tenta fundamentar desigualdades. O preconceito favorável teoricamente existe, mas aparentemente não encontra muitas oportunidades para seu emprego.

A considerar então o termo em seu sentido corrente, parece que, no momento em que os portugueses colocaram os pés no Brasil, mostrando pouco a pouco suas intenções colonizadoras e avassaladoras a povos que eram igualmente altivos e não se sujeitavam às vontades de terceiros, o que se seguiu, com as hostilidades, seria de uma natureza mais bruta e talvez antecedente ao preconceito. O que sentiram foi o mais puro ódio, daqueles que só se apazigua com sangue. “Opinião desfavorável” ou “manifestação hostil de desprezo” com certeza não contradizem, mas não dão conta da extensão do que sentiam e não justifica o que fizeram. Puseram-se a conspirar, agredir, matar, subjugar, humilhar, devorar, festejar as maiores atrocidades por muitas décadas, até o desenlace algo estável que se descortinou no meio do século XIX. “Preconceito” talvez seja um termo mais bem adaptado a essa segunda fase, marcada pela proximidade e pelo convívio. Uma espécie de cicatriz que não quer se apagar e funciona como uma perpetuação do resultado do confronto.

Existem aí duas assimetrias que podem ser importantes ainda na dinâmica do preconceito. A primeira é que, justa ou injustamente, houve uma vitória, no sentido militar do termo, e por esse meio instalou-se uma desigualdade. O controle da sociedade, às margens da qual ficaram os indígenas pacificados, ficou nas mãos dos europeus e seus descendentes. Era deles o poder. A sociedade que se constituiu carregou obviamente muito dos saberes, crenças, línguas e fisionomias de suas partes constitutivas e os indígenas tinham aí muito influenciado e contribuído. Mas o poder político e econômico ficou basicamente nas mãos daqueles de ascendência europeia. Miscigenação, em maior ou menor grau, é opcional, mas o convívio de duas partes que ainda conseguem se ver distintas, rastrear e perceber antecedentes, independentemente do quanto já se pareçam, é condição provavelmente incontornável para o preconceito. Essa situação impõe uma aceitação, ainda que sob protestos e ódios mal adormecidos, dos valores do vencedor, incluindo o próprio preconceito. Os indígenas que já estavam em sua segunda ou terceira geração vivendo nos arredores das vilas, prestando serviços, vendendo objetos de sua fabricação, não eram mais antropófagos e nem mesmo guerreiros. Seus planos e desejos de vida agora incorporavam outros objetivos e valores que eram iguais aos dos europeus. Porém, a condição de retardatários nessa corrida por bem-estar e poder levava-os a incorporar inconscientemente a ideia de que, nesses aspectos, eram inferiores a seus conterrâneos filhos de portugueses.

A segunda assimetria vem do fato de que os nativos viveram seus valores, lutaram como puderam, morreram, fugiram ou se adaptaram à cultura invasora. Foram íntegros e, como tal, apenas tristeza, mas não contradição, vergonha ou remorso, poderia instalar-se entre eles. Já os europeus sempre viveram o conflito de um princípio teórico de fraternidade cristã, o qual, hipocritamente, por ganância, jamais conseguiram vivenciar. Nesse caso, sim, temos uma fonte de contradições e remorsos que florescem com mais força entre os descendentes cujas riquezas e privilégios nada lhes custaram. Herdam o saque e a culpa pelo saque. Tivessem sido os indígenas os vencedores, com certeza sentiriam apenas orgulho e devorariam os vencidos com muita festa como tantas vezes o fizeram.

O preconceito, sendo a afirmação de uma desigualdade, precisa dessa suposição de igualdade, que existia apenas entre os europeus. Os nativos, como qualquer povo guerreiro, não afirmavam, antes demonstravam, provavam, testavam continuamente sua superioridade atacando, iniciando guerras, às vezes por bagatelas, por uma ofensa, por um desafio ou por noitadas de cauim. Já o preconceito institui um tipo de superioridade pacífica, simbólica, mas não por isso menos real e sentida, mas que não quer ficar se colocando à prova a todo o instante.

Essa é uma hipótese preliminar e este é um trabalho ainda em andamento. Mas, supondo-se que faça sentido, já seria o caso de pensarmos que combater o preconceito não passa por estabelecer ou provar igualdades, não passa pela busca de “conhecimentos adequados”, como diz o dicionário. Não é o caso de imaginarmos que os agentes do preconceito deixarão de sê-lo quando forem suficientemente esclarecidos, pois esclarecimento é a última coisa que eles querem. O preconceito não é um julgamento desinformado. Seus algozes não são ignorantes, e a estratégia deles não é provar ou testar seus princípios discriminatórios. É, antes, boicotar e não dar chance à comparação. Daí as tantas proibições, restrições e intimidações históricas ao acesso a estudos, transporte, sufrágio, locais frequentados pela elite e outras tantas chances de real equiparação, perseguidas pelos ativistas, mas que as políticas racistas e discriminatórias estiveram sempre atentas a evitar. Em muitos casos, na iminência de ter a igualdade irreversivelmente provada, o pavor de tal possibilidade faz com que, em lugar da confraternização que seria de esperar, instaure-se um retorno à violência e à barbárie, justamente as fontes ancestrais do preconceito.

Quero terminar com uma citação de Jean-Jacques Rousseau que, por sua beleza e sensibilidade, consegue ressoar com nossa intuição, com nossa emotividade, e talvez valha mais que argumentos analíticos para mostrar que igualdade não é o ponto nevrálgico na questão do preconceito. Trata-se de um trecho do livro Rousseau, juiz de Jean-Jacques: diálogos. Nascido em Genebra, na Suíça, Rousseau passou a maior parte da vida na França e, por razões mais particulares do que sociais, sempre se sentiu vítima de preconceitos, perseguições e injustiças. Escreveu uma longa autobiografia chamada Confissões, cobrindo sua vida até a idade de 53 anos, claramente tentando oferecer-se ao julgamento de seus contemporâneos, porém sentiu-se mais uma vez condenado. Dessa vez, à maior pena que um réu voluntário pode receber: o silêncio. Mais tarde, escreveu esses diálogos, uma nova tentativa de julgamento na qual se divide em dois. Seu lado filósofo, celebridade, erudito, assumido sob o nome Rousseau, conversa sobre Jean-Jacques, o homem. Os diálogos se dão com um terceiro personagem, genérico, que ele chama apenas de O Francês. O filósofo quer um julgamento honesto, sincero, para chegar a um veredito correto e imparcial. Nesse intento, pondera e ouve pacientemente todo o tipo de acusações e impiedades que o Francês reputa a Jean-Jacques. Mas, em certo momento, Rousseau interrompe seu interlocutor e lança a seguinte pergunta:

“Rousseau: Suponha por um momento que, em vez de ser a alma infernal e o monstro que você nele enxerga, encontrássemos ao contrário um homem simples, sensível e bom, que sua inocência fosse universalmente reconhecida por aqueles mesmos que o trataram com tanta indignidade, e isso o obrigasse a lhe oferecer a sua estima e reprovar em si mesmo os duros julgamentos que fez sobre ele; entre no fundo de sua alma e me diga: como você seria afetado por essa mudança?

O Francês: Cruelmente, pode ter certeza. Eu sinto que, estimando-o e rendendo-lhe justiça, eu o odiaria ainda mais por meus erros do que eu o odeio hoje por seus crimes: eu jamais o perdoaria minha injustiça. Reprovo essa minha disposição, ruborizo, mas eu a sinto em meu coração apesar de mim”.

***

Referências:

CUNHA, Manuela Carneiro da | O futuro da questão indígena

DEBRET, Jean-Baptiste | Viagem pitoresca e histórica ao Brasil

LISBOA, João Francisco | Obras de João Francisco Lisboa

MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão | A escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social

ROUSSEAU, Jean-Jacques | Rousseau, juiz de Jean-Jacques: diálogos

STADEN, Hans | Viagens e cativeiro entre os selvagens do Brasil.