O termo “escravidão” está de tal forma associado ao imaginário de nosso período colonial e à escravidão africana na colonização das Américas que qualquer uso que se lhe faça em outro contexto e período necessita de muita cautela e de um verdadeiro esforço para despi-lo de algumas partes essenciais, e outras fantasiosas, que são de fato particulares de sua versão no Novo Mundo.

Acostumamos a ligar escravidão à empresa colonial, ao desbravamento e povoamento de novas terras, ao binômio colônia/metrópole e, talvez pelo fato de os africanos terem sido a alternativa dos portugueses aos nativos brasileiros, tendemos a imaginar a África como um continente que lhe corresponderia, selvagem e vivendo como que no Neolítico. Seus aborígines estariam plantando umas poucas espécies, caçando, vivendo em cabanas de folhas e formando comunidades nas clareiras das selvas.

Para completar o quadro, imagina-se que os africanos estariam vivendo no isolamento, sem contato com a civilização, em paz e harmonia com a natureza. Uma face dessa moeda é a idealização, comunicando certa inocência ao africano e contrastando-a à perversidade dos colonos europeus. A outra face, ironicamente, alimenta o preconceito de que se trataria de uma região evolutivamente atrasada. O cinema certamente contribuiu muito para a popularização dessa imagem. Tarzan, por exemplo, foi exaustivamente refilmado desde 1918, virou série para TV, história em quadrinhos, e com ele a África é sempre representada como a terra da selva intricada com selvagens ocupados apenas com danças, máscaras, lanças e tambores.

É fato que ideias de evolução estão difíceis no uso, pois começamos a estranhar um pouco o sentido do que seja de fato progresso, mas, de qualquer forma, essa simplificação extrema não faz jus ao estado de civilização, integração com o resto do mundo e complexidade de inúmeros povos que habitavam o continente africano já na época dos descobrimentos, por volta de 1500.

Basta pensarmos no Egito e em sua ascendência direta sobre a cultura ocidental, nas figuras em terracota da cultura Nok encontradas na hoje Nigéria, oeste da África, ou nas pirâmides Kush, no hoje Sudão, no leste, que datam de alguns séculos antes de Cristo e atestam um nível de sofisticação muito grande. Sociedades capazes de gerar, poupar, dirigir recursos e tecnologia para se dedicar à arte e à arquitetura, voltadas para a permanência, como é o caso desses dois exemplos, certamente tinham ideias religiosas complexas, instituições políticas e administrativas, capacidade para gerar e transmitir conhecimento e assumir grandes projetos, de longo prazo, em uma organização social distribuída em vários papéis bem definidos. O isolamento também é um mito. A África, para muito além do Egito, manteve contato com a Europa, com o Oriente Médio e até com a China.

Não é nosso objetivo entrar em detalhes sobre esses fatos. O importante é apenas lembrar que o estereótipo é um resumo muito falsificador, por congelar no tempo, isolar no espaço e homogeneizar um continente que sempre apresentou uma história dinâmica e uma população muito diversificada. Para as culturas europeias e asiáticas, a África, bem diferente das Américas à época dos descobrimentos, era não um “novo mundo”, mas um importante ator na cena global.

Neste texto, iremos focar alguns fatos marcantes e as correspondentes mudanças no modo de pensar que tiveram impacto para a instituição da escravidão. O período será do século VII ao XIV na África — século VII por ter sido quando, a partir da Península Arábica, surgiu o islamismo e este viria a ser o grande operador internacional e usuário de escravos africanos por toda a Idade Média; século XIV por ter sido a véspera da perda de importância política dos árabes, enquanto portugueses e espanhóis preparavam suas incursões pelo Atlântico. Sabemos que foi dessa expansão que a escravidão ressurgiu com força total e novamente espoliando o continente africano. O período da escravidão árabe foi importante para fundamentar preconceitos que seriam resgatados pelos europeus e que deram uma sobrevida a um sistema que na Europa em si já estava falido havia muito tempo. É na gênese, consolidação e transmissão desses preconceitos que nos iremos ater neste texto.

Uma última nota, antes de começarmos: é importante lembrar que a escravidão, em geral e mesmo a dos africanos em particular, não nasceu no século VII com os árabes. É sabido que seria uma prática existente de todos os tempos e em todos os povos. Existia no Egito antigo e no Império Romano, onde, além de ser fato corriqueiro, havia extensa regulamentação e jurisprudência a seu respeito e isso atesta a sua importância. O que observamos entre os romanos é que não era apenas um trabalho não remunerado, cobrado com castigos físicos e pago em espécie com moradia e alimentação. Havia a consciência plena de que o cativo era alguém tolhido da identidade e dignidade de um cidadão. Um ser humano que, por força, assimilava-se ao estado bruto. Uma evidência eloquente de tal disposição era o procedimento em que consistia a manumissão, isto é, o ato de um senhor dar liberdade a seu escravo. Eram quatro as formas reconhecidas para manumitir um cativo. A mais solene e simbólica era uma cerimônia chamada Manumissio per Vindictam, na qual, segundo o francês Antoine Terrason (1705–1782), em História da jurisprudência romana (1750), a liberdade era transmitida ao escravo da seguinte maneira: “O mestre tomava seu escravo pela mão e em seguida deixava-o ir. É daí que veio a palavra latina manumissio. Ao mesmo tempo, ele lhe dava um leve sopro na maçã do rosto. Este sopro, que era o sinal da liberdade, era recebido com muita felicidade”. Tal ato simbólico, que remete diretamente ao Gênesis 2:7 — “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”—, não deixa dúvidas de que o escravo, assim como Adão, era formado como corpo, como matéria, mas lhe faltava o dom da vida que apenas o sopro, emulando o divino, enfim lhe comunicava.

Escravidão no mundo islâmico

Quando Maomé (570–632) anunciou-se como o último dos profetas e fundou o islamismo, os árabes iniciaram uma expansão territorial enorme, comparável mesmo à do Império Romano. Se utilizarmos os nomes atuais dados aos países, podemos dizer que a partir de Meca e Medina, na hoje Arábia Saudita, expandiram-se a leste até Paquistão e Afeganistão e, a oeste, passando pelo norte da África, incorporaram Egito, Líbia, Argélia, Marrocos (Magreb), subindo até Portugal e Espanha. Não dominaram a parte subsaariana, mas tiveram contato, influenciaram e fizeram comércio com ela.

O mapa acima mostra as possessões e rotas de comércio do califado muçulmano e dos impérios Bizantino e Carolíngio no ano de 845. Mesmo as regiões que não foram conquistadas sofreram forte influência da presença muçulmana, seja pela conversão ao islamismo, seja pela intensificação das trocas comerciais. A expansão árabe teve algumas características distintivas em relação à do Império Romano e ao que acontecia na Europa. A primeira é que os árabes não impuseram à força sua religião; não se importavam que os habitantes de suas novas possessões mantivessem seus cultos originais, mas, mesmo assim, a não conversão ao islamismo foi quase sempre a exceção. A nova religião, simples e acessível, teve ampla aceitação. Segunda característica marcante é que, em comparação com a cultura clássica ou persa, os árabes eram muito atrasados; reconheciam esse fato e começaram a estudar com dedicação a produção cultural dos antigos impérios como se fosse parte da pilhagem. Tiveram sucesso e humildade em aprender e em seguida expandir em muito os conhecimentos que adquiriram, imprimindo a própria marca nas ciências da natureza e humanas. Terceira característica: a forte urbanização de seus territórios. Foram capazes de fundar muitas cidades e centros que se tornaram essenciais para a circulação de conhecimento e mercadorias e, ainda, de sediar grandes projetos de mesquitas, palácios, observatórios astronômicos e outras obras públicas. Isso difere completamente da Europa Ocidental que, ao contrário, tornara-se totalmente agrária e rural.

Podemos observar no mapa que toda a faixa do continente africano banhada pelo Mediterrâneo tornou-se possessão muçulmana, avançando ainda pela costa atlântica até o Marrocos. A penetração no continente foi realizada pelos árabes beduínos a partir da conquista do Egito. Avançaram sobre o Magreb, a oeste, seguindo a costa, e dominaram os berberes (povos do norte da África) no final do século VII. Houve resistência, mas, ao final, os berberes se tornariam parte integrante do califado com o mesmo ardor religioso, a mesma língua, e fariam a expansão do islamismo com suas caravanas que cruzavam o Saara até as primeiras terras férteis do Sahel — região semi-árida que liga o deserto à África Central. Em direção ao sul, os árabes encontraram Núbia e Etiópia, culturas antigas, desenvolvidas, onde a religião dominante era o cristianismo monofisista, doutrina que negava a natureza dupla — humana e divina — de Cristo e considerava que, após a encarnação, apenas o lado divino permaneceu. A dominação árabe foi um golpe duro para esses povos que vinham mantendo contato crescente com o mundo bizantino e constituíam uma parte progressista no continente, pois acabaram isolados de seus parceiros. Os árabes não fincaram bandeira nessas terras, mas estabeleceram centros comerciais na costa tanto do Mar Vermelho como do Oceano Índico, controlando, assim, a circulação e bloqueando as principais rotas que dariam aos bizantinos acesso ao Oriente.

O conceito e a prática da escravidão na África antecederam em muito a chegada dos árabes. A Núbia já era um antigo fornecedor de escravos para o Egito. Romanos também utilizaram muito escravos traficados da África. A região do Sudão, zona habitável ao sul do deserto, estendia-se da costa oeste no Atlântico até a África Central (a não confundir com o país atual Sudão) e também fornecia escravos para o Magreb que eram traficados pelos berberes através do deserto. Mas com a chegada dos muçulmanos, esse tráfico intensificou-se e ganhou uma dimensão que extrapolou ainda mais as fronteiras do continente. Ouro, marfim, sal e escravos eram os produtos que mais circulavam para fora do continente em suas relações e trocas com Europa, Oriente Médio e Ásia, as quais aumentaram bastante a partir do século VIII.

Havia também, entre os muçulmanos, uma forte atividade escravagista com brancos trazidos da região ao norte do Mar Negro, estendendo-se em direção à hoje Rússia. Eram os eslavos, termo do qual as palavras slave (inglês), esclave (francês) e “escravo” derivam. Esse tráfico foi muito intenso e só enfraqueceu quando os eslavos começaram a se converter ao cristianismo, a fazer parte do bloco europeu, tendo sido poupados em função dessa assimilação ao conceito nascente de uma Europa cristã. Por esse motivo, os germanos deixaram de usar os eslavos ou de vendê-los aos muçulmanos como escravos, e esse braço do comércio árabe enfraqueceu.

As religiões foram fundamentais como fator de união entre esses povos que, em matéria de língua, costumes e outras heranças, eram muito diversos uns dos outros. O alinhamento, que mais tarde formou a Europa Ocidental, foi produto da reorganização política e cultural conhecida como Renascimento Carolíngio. Mas diferentemente dos muçulmanos, Carlos Magno (742?-814) realizou conversões forçadas e até mesmo editou leis punindo com a morte os saxões que insistissem em se manter nas religiões pagãs germânicas. Algo bem ao estilo do ISIS nos dias de hoje, usando ainda a decapitação como forma de castigo aos infiéis.

O impacto da religiosidade sobre o mercado escravo fez-se sentir quando a cristandade começou a agir como um bloco em algumas instâncias. Em 840, Veneza, um dos principais mercados a servir os árabes, fez um acordo oficial com o Império Carolíngio, pelo qual se comprometeu a não mais negociar cristãos para compra ou venda a muçulmanos. Igualmente, islâmicos não o faziam com outros islâmicos, também por motivos religiosos; então o tráfico, a partir de outras terras, com outras gentes, tornou-se a única alternativa para sua continuidade. Concentraram-se em buscar suas vítimas fora desses blocos. A África restou como a opção mais conveniente.

No mapa estão marcadas as principais cidades que eram polos de distribuição de escravos brancos ou negros, conforme a proximidade com as regiões fornecedoras. O mercado comprador era praticamente todo o mundo conhecido, da China até a Península Ibérica. Dentro da África, o uso de mão de obra escrava era também muito disseminado e já naquela época, em muitos pontos, assemelhava-se ao que iria acontecer na colonização das Américas. Os indivíduos capturados precisavam ser desenraizados, como parte do processo de lhes cortar as esperanças de retorno à vida normal. Eram levados para outras terras e idealmente afastados de seus parentes e conhecidos. A partir desses centros de distribuição, eram comercializados e conduzidos a suas destinações finais, que podiam ser muito distantes.

Yusof A. Talib escreveu, a partir de uma contribuição de Faisal El-Samir, para a publicação da Unesco, História geral da África Vol. III, um ensaio intitulado A diáspora africana na Ásia, no qual encontramos algumas descrições sobre a maneira como esse comércio acontecia: “Comprar e vender escravos tornou-se um negócio intrincado. Escravos tinham que ser cuidadosamente examinados por assistentes e algumas vezes por médicos antes que fossem colocados à mostra para compradores potenciais. Detalhes sobre méritos e deméritos, assim como o melhor tipo de trabalho para o qual eles serviam, eram reunidos em pequenos manuais”. Comenta ainda que havia publicações dando orientações aos compradores e que nelas já se observavam as afirmações preconceituosas sobre os negros africanos, ligando suas características físicas a traços de caráter e comportamento, que remontavam a fontes ainda mais antigas, como o médico grego Cláudio Galeno (c. 129 a.C.–c.217), que viveu em Roma. Galeno escreveu tratados sobre anatomia, fisiologia, patologia e foi também filósofo, tendo sido muito estudado e citado por autores muçulmanos quando descreviam os povos africanos. Al-Masoudi (c. 896–956), historiador e geógrafo, escreveu As pradarias de ouro, uma história geral do mundo, desde a criação até as dinastias árabes, na qual cita as dez características dos negros como enumeradas por Galeno sete séculos antes: “Os cabelos crespos, as sobrancelhas ralas, narinas dilatadas, lábios espessos, dentes afiados, pele fedorenta, pele escura, mãos e pés grandes, desenvolvimento das partes genitais e uma petulância excessiva. O autor [Galeno] explica essa última qualidade dos negros pela organização imperfeita de seu cérebro, de onde resulta a fraqueza de sua inteligência. A vivacidade do negro, o domínio que toma sobre ele a alegria e a petulância extraordinária que distingue os zandj [termo utilizado para designar os negros africanos, em especial os da costa leste e que falavam a língua bantu] entre todas as raças negras têm inspirado a outros autores as observações que nós já inserimos em nossos trabalhos anteriores”. É possível encontrar, como veremos a seguir, afirmações semelhantes ainda por muitos séculos na literatura científica.

Apesar da opinião tantas vezes repercutida de que os negros seriam de uma natureza inferior, encontramos também muitos relatos que atestam a participação na vida da sociedade, daqueles na condição de escravos, em papéis de muito prestígio. Por isso é importante olharmos com mais cuidado para qual era o teor do ser escravo no século VII ou VIII, pois existem diferenças fundamentais se o compararmos com nossa noção de escravidão tirada da experiência colonial nas Américas.

O conceito de liberdade, como o conhecemos, só tomou forma com a Modernidade, na Europa, algo como mil anos depois. Está ligado diretamente à ideia de indivíduo como um ente que possa existir e pensar independentemente do grupo ao qual pertença. Tal conceito não existia nem à época dos grandes califados, nem no mundo cristão, tanto do lado romano como do bizantino. As pessoas eram gregárias de uma forma difícil de apreendermos hoje. Antes de ser João ou José, o sujeito era filho de João ou José. A posição, o papel no tecido social era determinado como parte integrante da identidade de cada um — confundia-se com ela.

Hoje, concebemos a existência de um “eu profundo” que pode vestir-se de uma profissão, de um arranjo familiar, até de um gênero e de um local, um estilo para viver, independentemente de onde tenha nascido. Essas possibilidades são mais reais à medida que olhamos para indivíduos com mais recursos e vivendo em países mais ricos. São ainda algo a conquistar entre os que vivem na penúria e em especial entre aqueles do Terceiro Mundo. Mas são valores muito desejados para todos; são possibilidades que a escravidão nega desde o princípio e por isso entra em conflito imediato com nossas convicções. Porém, na Idade Média não havia um tal “eu”, sobre o qual o indivíduo de hoje se inventa ou acredita inventar-se. Ele já nascia vestido e com seu papel na sociedade assinalado.

Por esse modo de pensar, podemos entender que a pura “falta de escolha”, a asfixiante falta da liberdade exaltada pelo Iluminismo, como era engendrada pela escravidão, não era por si só, em larga medida, estranha, mesmo para as pessoas livres. Ser escravo era sem dúvida um destino ruim, de pouca sorte, mas a sociedade não era feita para que as pessoas escolhessem o que iriam ser. Em A diáspora africana na Ásia, lemos: “Escravidão de qualquer tipo hoje nos choca. Esse não era o caso para gerações passadas vivendo como eles viveram em períodos e ambientes totalmente diferentes, nos quais até mesmo a noção de liberdade era quase ausente. A supremacia do conceito de grupo, dentro do contexto de uma linhagem, era inquestionável, fazendo uma existência não gregária quase impossível. Indivíduos isolados encontravam existência social somente como ‘clientes’ em posição de dependência. Julgamentos morais sobre a instituição da escravidão, nesse período de nosso estudo, precisam ser encarados com muito cuidado”.

Em vista da clara expressão de preconceito que encontramos no pensamento laico da época, é interessante pesquisarmos qual seria a posição da religião nesse sentido. No Alcorão, existem apenas duas menções à variedade da espécie humana, sem nenhuma alusão de teor preconceituoso e também nada que defenda ou desaprove a escravidão. Ela aparece como algo natural. Muitos dos primeiros convertidos ao islamismo eram escravos negros e mesmo no entorno mais próximo de Maomé, entre seus seguidores mais destacados, com postos importantes na administração e expansão do califado, muitos tinham sido escravos. Nessa condição, eram manumitidos e passavam a ser considerados “clientes” de seus “patronos”, antigos senhores. Tal relação significava uma espécie de tutelagem do patrono, com algumas obrigações mútuas para com o cliente (ex-escravo).

“Pelos princípios da nova religião pregada por Maomé, essas pessoas socialmente desabilitadas encontraram a possibilidade de alcançar dignidade humana e respeito, a oportunidade de se juntarem a uma nova comunidade, onde um homem era julgado primariamente por seu fervor religioso e por seus atos piedosos, e não meramente por suas origens sociais ou raciais.” (em A diáspora africana na Ásia)

Assim como o cristianismo, o islamismo tem o conceito de formar uma irmandade que a todos acolhe; desde que se ajustem a seus padrões de comportamento, que sigam sua liturgia, que adotem e professem seus valores e sua fé. Levando-se em conta o aspecto gregário da sociedade em todo período medieval e o processo, ou estratégia, de desenraizar o escravo de sua cultura original, como foi mencionado acima, essas religiões eram uma porta acolhedora para se reiniciar uma vida digna e merecedora da estima de seu entorno. Foi então a tábua de salvação em vida, talvez até depois dela, para muitos cativos.

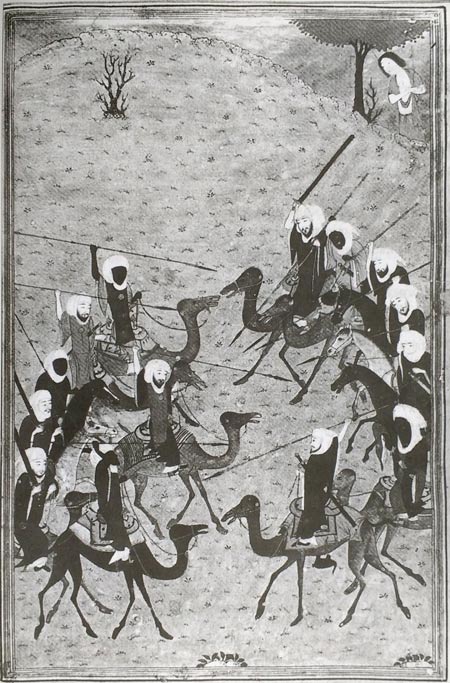

O tipo de ocupação dos escravos era, obviamente, função da organização social e modo de vida daquele tempo, e isso pede um pouco mais de atenção quando empregamos o mesmo termo, “escravo”, para os cativos que foram mais tarde trazidos para as Américas. Os meios pelos quais alguém se tornava escravo, no mundo muçulmano, eram a captura em guerras ou a ascendência escrava. Os destinos assinalados a essas pessoas eram: militar, concubina, trabalho braçal pesado, eunucos (que eram castrados jovens e alocados aos haréns) e também tarefas administrativas, domésticas e até mesmo artísticas, como em poesia, música e canto. De especial importância vale destacar o uso militar.

Tanto para guerras como para milícias na defesa de caravanas, propriedades e vilas, a escravidão era um dos modos básicos de recrutamento. Muitos escravos, quando mostravam bravura e talento para combate e estratégia, galgavam posições em postos de comando. Se pensarmos nas forças armadas de hoje, quando em tempos de guerra jovens são recrutados à força, quando se espera que obedeçam às ordens que recebem incondicionalmente, quando se admite que sejam castigados fisicamente ainda que de modo extraoficial e, por fim, quando a deserção pode ser punida com a pena de morte, encontramos aí uma instituição contemporânea que nesses aspectos tão essenciais coincide com o que chamamos de escravidão. Nos califados muçulmanos, existiam soldados livres, mercenários e escravos, sendo que estes últimos tiveram uma importância muito grande nas conquistas e na manutenção das dinastias. Apenas como lembrança, no Brasil, na Guerra do Paraguai (1864-1870), ofereceu-se alforria para escravos que se alistassem para lutar pelo imperador. Na Guerra do Iraque (2003-2011), os Estados Unidos ofereceram green card para habitantes estrangeiros clandestinos.

Outra instituição a dar uma feição particular para a escravidão foi o concubinato. Era muito comum que muçulmanos tomassem jovens escravas, com maior frequência da Etiópia ou Núbia, por concubinas. “Nas camadas mais altas da sociedade muçulmana medieval, a concubinagem com moças escravas de origem africana não era nada excepcional. Um bom número de príncipes e califas, especialmente da dinastia Abássida, tiveram mães que eram negras africanas. A literatura desse período nos informa que as mães do príncipe Ibrahim b. al-Mahdï e do califa Al-Muktafi (1160) eram uma negra e uma núbia, respectivamente. Uma jovem escrava sudanesa, concubina de Al-Zähir, deu à luz o futuro califa fatímida, Al-Mustansir. Ela era uma mulher singular e governou o Egito depois da morte de Al-Zähir enquanto o filho era menor de idade. […] O sistema de concubinato, favorecido pelas instituições, resultou na miscigenação das raças e constituiu um elemento importante nas populações tanto rurais como urbanas. Embora existisse um fluxo contínuo de pessoas de origem africana para os países muçulmanos, a facilidade com que eram assimiladas no quadro social existente deixou uma marca diferente na estrutura populacional nessa região, comparada com outras com uma diáspora africana numerosa.” (em A diáspora africana na Ásia)

Principalmente quando se fala de escravidão no Brasil, associamos as relações entre escravas e senhores ao crime de estupro. Foi, sem dúvida, muitas vezes o caso, porém, no mundo árabe da Idade Média, mesmo o casamento entre indivíduos livres não era sempre um assunto romântico de pessoas que se amavam e decidiam construir uma vida a dois. Além da falta real de escolha da parte da mulher, mesmo livre, raramente eram apenas dois; principalmente nas classes mais abastadas, nas quais o homem, até para ganhar prestígio social, usava de seu direito à poligamia.

Importante notar que as crianças seguiam a condição da mãe, livre ou escrava, fosse o pai livre ou escravo, mas com uma exceção: se o pai fosse o senhor da mãe, o filho nascia livre. A comparação é interessante com a escravidão como a conhecemos da nossa história no Brasil, pois sabemos que os portugueses também tiveram muitos filhos com suas escravas, mas é inimaginável que o imperador, ao fazê-lo, tornasse-o público e que, na ocorrência de sua morte, a dita escrava assumisse a regência da coroa enquanto o príncipe não atingisse a maioridade.

Embora no mundo muçulmano houvesse preconceito e teorias explicando a inferioridade dos negros, e mais a violência da escravidão, fatos assim mostram que o convívio e o seu modo de ser e pensar deixavam algumas portas abertas à integração. Era permitido também que os escravos transacionassem com o próprio dinheiro, que fizessem economias e tivessem propriedades independentes de seus senhores. Eram muito frequentes as manumissões após alguns anos de serviço, principalmente entre escravos domésticos ou em posições mais administrativas ou artísticas.

Um fato que veio de um modo traumático a recrudescer essa relação foi a Revolta Zandj ocorrida entre 869 e 883 na região da Mesopotâmia (hoje Iraque), culminando na cidade portuária de Basra, a 100 km do Golfo Pérsico, às margens do Tigre e Eufrates, após a confluência dos dois rios. Foi uma guerra sangrenta que começou como uma revolta de escravos e evoluiu para um levante contra o próprio califado. “Zandj” era o termo utilizado para designar negros africanos escravos, de um modo geral, mas na origem estaria mais ligado aos de língua bantu e habitantes da costa leste do continente. Usavam-se também designações em árabe referindo-se aos núbios, sudaneses e etíopes, estes normalmente associados a escravos em trabalhos mais qualificados.

Os Zandj eram muito utilizados em minas de sal ou na remoção da camada nítrica do solo da Mesopotâmia, sob a qual estavam terras cultiváveis — trabalhos duríssimos. Eram provavelmente as piores ocupações e demandavam um contingente de escravos que ultrapassava em muito a população de homens livres na região. Com a revolta, portos e cidades no baixo Iraque foram arrasados e/ou ficaram isolados. Demorou muito para que o comércio e a vida se restabelecessem, pois, nos quatorze anos da verdadeira guerra civil que se instalou, foram muitas mortes — um número incerto, mas seguramente na cifra de dezenas de milhares. Os relatos são tidos pelos historiadores contemporâneos como parciais, pois os cronistas da época eram francamente contrários aos revoltosos.

Ivan Hrbek (1923-1993), em seu texto África no contexto da história mundial, presente no terceiro volume da História geral da África, fala sobre o impacto nas relações entre árabes, negros e a própria escravidão. “A revolta também ensinou uma lição aos líderes muçulmanos. Nunca mais encontramos no leste islâmico nenhuma empresa de larga escala baseada na concentração de trabalho escravo e parece que a exploração destes em agricultura e irrigação foi abandonada. Isso, por sua vez, levou no próximo século [sec. X] ao surgimento do feudalismo como a principal forma de produção nos países muçulmanos do leste. A exploração de escravos deu lugar ao sistema feudal. Se houve, como consequência, uma queda no número de escravos africanos importados, na falta de qualquer estatística, essa é uma questão que fica em aberto. Outra consequência da Revolta Zandj parece ter sido o endurecimento dos sentimentos raciais naqueles tempos; os africanos negros passaram a ser tratados com desprezo, apesar dos ensinamentos do islamismo, e assim surgiu uma literatura muçulmana desconhecida até então, expressando atitudes negativas em relação aos negros.”

As perdas impostas pela iniciativa dos Zandj feriram as finanças e o orgulho do califado. Fizeram crescer as animosidades, preconceitos e demonstrações de desprezo. Importante considerar também que, se a revolta acabou assumindo um valor simbólico, não devemos, só por isso, superestimar sua importância como fato isolado. Muitas revoltas menores a precederam durante o século X e já davam sinal de que o sistema encontrava dificuldades para se sustentar. Em uma época em que não havia absolutamente nada como uma campanha abolicionista, fato interessante sobre o qual falaremos em outro capítulo, as revoltas dos escravos tiveram o efeito de fazer com que, certamente a contragosto, os muçulmanos repensassem seus modos de produção. Foi como se a experiência do nosso Quilombo dos Palmares tivesse tido o efeito de fazer com que os portugueses se inclinassem mais à utilização de trabalho remunerado para certos projetos de maior envergadura. Se no Brasil, após o desmantelamento do quilombo, tudo voltou ao que era antes, no caso da Revolta Zandj, não obstante o fato de que o mais forte também venceu, a sua relação com os mais fracos jamais voltaria a ser a mesma, como o afirma Ivan Hrbek no texto acima.

Apesar dessa meia vitória, e da consequente redução da escravidão na região, os efeitos para o futuro do continente africano no contexto mundial, para suas futuras relações com a Europa, foram muito ruins. Todos os relatos de viagem, histórias e descrições, até mesmo de cunho científico (no entender da ciência da época), que os europeus receberam dos muçulmanos, eram impregnados do resultado desse orgulho ferido, do desejo de rebaixar os negros a um nível de inferioridade e incapacidade. As grandes obras arquitetônicas, as conquistas tecnológicas, como a fundição dos metais, o conhecimento das plantas medicinais e dos animais — enfim, a riqueza cultural, ética, política e organizacional de certos povos do continente — foram ignorados ou, quando muito, vistas como pontos fora da curva. Apenas aquilo que coincidia com a imagem negativa que se queria formar, se assumia como genuíno. Justamente aquelas conquistas que poderiam apresentar um interesse comum, uma oportunidade de troca, com o espírito empreendedor e inquisidor dos árabes e mais tarde dos europeus, cronistas faziam questão de tratar como se não existissem, como se nada tivessem a aprender com os africanos. Ignorando-se as semelhanças, interditam-se as pontes, sabotam-se o reconhecimento, a curiosidade, o respeito e a estima, condena-se o outro a permanecer um estranho.

Atitudes como essa foram recorrentes na fabricação da imagem preconceituosa e tiveram — de fato ainda têm — um efeito muito duradouro. Djibril Tamsir Niane (1932-), na introdução ao volume 4 da História geral da África, lembra de como até recentemente, no século XX, arqueólogos que se depararam com a excelência da arte africana em regiões como Benin tiveram como primeiro impulso imaginar que seriam obra de algum alienígena. “As cabeças em latão, os baixos-relevos nos palácios e muitos dos trabalhos de arte que são encontrados hoje no Museu Britânico e nos museus de Berlin e Bruxelas foram atribuídos a hipotéticos não africanos, até que o bom senso prevaleceu e colocou aquelas peças no seu contexto cultural e social, reconhecendo que os seus únicos criadores foram as populações nativas.”

Então, o que se colocava em evidência eram a sensualidade, a emotividade, a quase nudez em que muitos viviam, a religiosidade animista e outros costumes tão diversos e menosprezados pelas culturas monoteístas. Todas essas características, ainda que verdadeiras em casos específicos, eram escolhidas de modo a compor um ser humano que, para os padrões estrangeiros, estaria próximo do estado animal. A partir daí, foi apenas um passo para tomar esse protótipo, construído para ser um atrasado, um selvagem, e generalizá-lo para todo o continente, para todos os negros. A cor da pele, tão diferente que era da deles próprios, funcionou como atributo-chave, como índice e evidência de todo esse universo bárbaro e perigoso.

Para o europeu, que iniciaria suas incursões apenas na segunda metade do século XV através da costa atlântica, havia ainda mais uma camada, não menos importante, para o distanciamento e objeção ao considerar os africanos como possíveis objetos de sua estima e respeito. Ivan Hrbek coloca-o nos seguintes termos: “Do ponto de vista da Europa, a África passou a ser identificada com o mundo islâmico; pois foi dessa região que as principais incursões e invasões, assim como muitas influências e ideias, vieram. Quando se desenvolveram relações comerciais mais intensas entre as costas norte e sul do Mediterrâneo, a África, que os europeus então vieram a conhecer, ainda era a África islâmica. Não é, portanto, surpresa que o continente tenha sido identificado como o arqui-inimigo do cristianismo, e que seus habitantes, independentemente da cor, tenham sido vistos e tratados de acordo”.

Parece que o dito “inimigos dos meus inimigos são meus amigos” não funcionou, nesse caso, para os europeus. Em especial portugueses e espanhóis, justamente os que maior influência e convívio tiveram com a presença árabe nos próprios territórios, não só compraram bem os argumentos racistas de seus invasores contra os negros africanos, mas ainda duplicaram os motivos para discriminá-los nas bases de que, além de negros, também seriam islâmicos, inimigos dos cruzados e da Europa. Na segunda metade deste texto, iremos examinar como foi essa transmissão a partir das primeiras cartografias mundiais que colocaram, já com razoável precisão, Ásia, África e Europa em relação, e qual era o pensamento a respeito do continente africano quando se aproximava a data em que portugueses e espanhóis lançar-se-iam na descoberta do Novo Mundo. Foi sobre essas cartas e essas descrições que os navegadores se debruçaram e ensaiaram aventurar-se pelo “Mar Tenebroso”, como era referido o Atlântico pelos árabes, e vieram a desembarcar nas Américas.

A África no mapa do mundo

São numerosíssimas as concepções do mundo, tão numerosas quanto foram as culturas que passaram pela face da Terra, pois cada uma tem seu modo de entender a natureza e os seres humanos dentro dela. Um passo importante, na direção do que sabemos hoje, foi a hipótese de que a Terra seria redonda. A confirmação desse fato é antiga; veio ainda na Antiguidade clássica, durante o século III a.C. Isso não impediu que outras imagens tenham andado em voga desde então, mas o que é importante para o escopo de nossa investigação é considerarmos quando e como a África passou a fazer parte da visão global. Foram os árabes que deram um impulso na cartografia científica com o uso de métodos da astronomia. A partir da observação dos céus, realizaram a medição de latitudes e longitudes com precisão cada vez maior e foram assim capazes de planificar as regiões da Terra com muitos detalhes que hoje ainda nos surpreendem. A sensação que experimentavam sobre um mundo globalizado, integrado, diverso, palpitante, não devia ser muito diferente da que temos hoje, embora ignorassem o quanto ainda estaria por vir nessa mesma direção na qual se orientavam.

É difícil exagerar na influência que o pensamento árabe teve na formação da Europa que viria a emergir como novo centro do mundo a partir do final da Idade Média. Até mesmo como ponte entre a Antiguidade clássica e a Modernidade, os árabes foram fundamentais. O exemplo mais citado é lembrar que Aristóteles foi introduzido no mundo latino por meio das traduções de Averroes (ou Ibn Rushd, Córdoba, 1126–1198). Avicena (Ibn Sīnā, 980-1037) é outro gigante cujo Tratado de Medicina foi utilizado como texto de referência até o século XVII. Não obstante, foi só no século XIX que pesquisadores europeus começaram a reconhecer, e a estudar mais, o valor e a extensão da contribuição dos muçulmanos. Com certeza, mais uma vez, a animosidade reinante entre cristãos e islâmicos, que tanto sangue verteu dos dois lados, foi a causa principal de um certo boicote às realizações e ao reconhecimento da contribuição muçulmana.

Ibn Khaldun (1332-1406), nascido na Tunísia de uma família nobre, estudou com os melhores professores e teve acesso às melhores bibliotecas. Publicou em 1377 uma história universal chamada Muqaddimah, que significa “introdução”. O livro tornou-se referência como método de pesquisa e também pelos conteúdos que reunia e apresentava. Para nosso tema, em Muqaddimah encontramos descrições e modos de ver muito importantes sobre a forma e maneira como o continente africano e seus habitantes foram apresentados à nova configuração global que se formava. Isso terá implicações profundas no futuro escravagismo transatlântico. Embora, como dissemos acima, fosse sabido que a Terra é redonda, foi na época de ouro da dominação árabe que os pedaços começaram a formar um todo fechado e que à cartografia começaram a se adicionar informações sobre culturas e modos de vida. Cada membro dessa família humana foi tomando sua posição na nova configuração. O trabalho de Ibn Khaldun, no final do século XIV, é um apanhado geral do que foi investigado, compilado, anotado e transmitido após sete séculos de uma vida intelectual intensa que se desenvolveu durante os califados árabes. A diáspora africana pela Ásia, todas as rotas de comércio dentro do continente africano, o domínio da costa do Mar Mediterrâneo, do Egito até o Marrocos, e a conversão ao islamismo de muitos outros povos africanos, como na costa oeste e no Sahel, tudo isso estava consumado. Nossa atenção agora vai para a herança cultural deixada por esse império que já se enfraquecia. Obras como a de Ibn Khaldun e, antes dele, Al-Masoudi, entre muitos outros, eram como que inventários oficiais ou o “manual do proprietário” do mundo.

O mapa acima, utilizado por Ibn Khaldun como base para suas considerações, foi produzido em 1154 pelo cartógrafo muçulmano Muhammad al-Idrisi (1100-1165), marroquino de nascimento mas que viveu em Palermo, na Sicília. Essa é uma versão reduzida e circular de um mapa retangular, medindo 1,3 x 3,5 metros (disponível neste link) e acompanhado de um volumoso livro descrevendo os lugares, climas e povos. O original, desenhado sobre folhas de prata, infelizmente foi destruído, mas o trabalho sobreviveu em outras versões. A concepção geral segue o plano do astrônomo que trabalhou em Alexandria, Cláudio Ptolomeu (90-168). O mapa de Al-Idrisi é mais um entre centenas de casos de um estudioso árabe que partiu de conhecimentos da Antiguidade greco-romana e elevou-os a um novo patamar. Vimos rapidamente alguns fatos históricos e agora é interessante nos determos na imagem que foi gerada a partir desses fatos e experiências.

Para nos familiarizarmos com essa representação, é preciso considerar, em primeiro lugar, que o sul está invertido em relação ao norte e, como consequência, o leste com o oeste, como está indicado na rosa dos ventos no canto inferior da direita. Notar que o que eles chamavam de norte é o mesmo que o nosso norte de hoje, a Europa está no norte, só que no mapa colocavam-no em baixo e não em cima como fazemos. É comum que se encontrem reproduções giradas de 180º para assumir a forma atual, mas o original é assim com o norte na parte de baixo. Algumas cadeias montanhosas e alguns rios estão representados e também os nomes de várias cidades, países ou povos estão escritos em árabe. As linhas arqueadas que cortam o mapa de lado a lado são paralelos. A mais alta de todas é a linha equatorial. Daí até o Polo Norte, o hemisfério é dividido em sete zonas. Essa divisão em zonas climáticas paralelas faz parte do empréstimo de Ptolomeu. O mapa lembra muito uma forma de disco, mas já se assumia que a Terra seria uma esfera flutuando como a gema dentro de um ovo — analogia muito usada nos escritos desde Ptolomeu. A Península Arábica, berço do islamismo com as cidades de Meca e Medina, hoje Arábia Saudita, está mais ou menos no centro do mundo e pertence à segunda zona.

Ibn Khaldun discute o que haveria ao sul do Equador e lembra que estudiosos diziam que não haveria nada, seria uma região vazia, mas “Pela força da observação e continuidade da tradição, foi argumentado contra eles que seria cultivada. Como seria possível provar isso? É óbvio que os estudiosos não quiseram negar inteiramente a existência de civilização lá, mas a argumentação os levou a perceber que o poder da geração da vida deve, em larga parte, estar destruída por causa do calor excessivo. Consequentemente, civilização nesses lugares seria impossível ou apenas minimamente possível”.

Ficamos então apenas com o hemisfério Norte, o qual é dividido nas sete zonas que mencionamos. “A primeira zona corre do oeste para o leste com o Equador sendo sua fronteira ao sul. Além desse limite, há apenas regiões perdidas, desertos de areia e civilização de um tipo que, se realmente existir, seria mais como não civilização. Ao norte, a primeira zona é seguida sucessivamente pela segunda até a sétima zona. A sétima constitui o limite norte da civilização. Para além dela, apenas regiões perdidas e vazias e o mar externo é atingido.”

Ou seja, a partir do centro que conheciam, onde viviam, à medida que nos afastamos, o terreno vai ficando cada vez mais inóspito e a civilização, cada vez menos provável. Nas latitudes temperadas, o mapa vai desde a Europa até a China. Para além desses limites, é o mar externo e, obviamente, não sabiam ainda que havia a América entre esses dois extremos. Embora Al-Idrisi tenha comentado que o Mar da China seria a extensão natural do Atlântico, ao qual se referiam como “Mar Tenebroso”, como foi mencionado mais acima.

Ibn Khaldun dá uma detalhada explicação sobre a insolação ser muito maior na região entre os dois trópicos, de Câncer e de Capricórnio — linhas que definem, ao norte e ao sul, o limite mais distante do Equador, onde o sol ainda atinge o zênite. Ele falava em 24º, apenas 0,5º de diferença, aproximadamente, em relação ao valor atual. A partir dessa observação de condições físicas, Ibn Khaldun continua deduzindo ou associando esses fatos com os povos que se encontravam em cada região. Era a conciliação da teoria fornecida pela cartografia e pela astronomia com as observações coletadas ao vivo por aqueles que haviam visitado essas terras.

O universo era, para o islamismo, alguma coisa concebida, criada por Deus, e deveria ter uma lógica. Esse é um conceito fundamental que fazia com que o conhecimento, para os islâmicos, fosse um instrumento de aproximação com o divino. Admitem, assim, um intervalo entre o passado mítico, entre os relatos de criação e saga dos patriarcas do Antigo Testamento, e o momento presente, herdeiro de uma harmonia na natureza e um sentido moral que cabe ao fiel buscar pelo estudo e pelo entendimento. O Alcorão é o guia para a moral, para o comportamento social, ético e religioso; e a ciência, o guia para entender o mundo físico. Mas ambos são faces de uma unidade que encerra a perfeição da criação. Essa é uma diferença que coloca o islamismo daqueles tempos, no que diz respeito à sua relação com o conhecimento, em terreno totalmente oposto ao cristianismo que se desenvolvia na Europa. Para a Igreja romana, que ao tempo de Ibn Khaldun conhecia enfim uma popularização e finalmente deixava de ser uma religião de elite para tornar-se uma religião das massas, o conhecimento do mundo — a investigação de suas leis e recorrências — não era de modo algum incentivado. Pelo contrário, não raro, pesquisa científica era associada a posições heréticas. Giordano Bruno (1548-1600) e Galileu Galilei (1564-1642) são nomes que, duzentos anos depois de Ibn Khaldun, atestam as dificuldades que enfrentavam aqueles que ousavam investigar no mundo cristão.

Mas enquanto isso, em terras dos califas, observações acumuladas em tabelas e inventários, com coordenadas geográficas e distâncias entre cidades e acidentes geográficos, eram utilizadas para mapear o planeta, criando um quebra-cabeça sobre o qual se debruçavam, tentando entender os padrões, similaridades e diferenças, para então especular sobre a lógica e harmonia universais. O mapa de Al-Idrisi, feito para o rei Rogério da Sicília, baseou-se em todos os documentos disponíveis, mas também em entrevistas com navegadores, mercadores, peregrinos e viajantes de seu tempo, chegando mesmo a enviar pesquisadores a certas regiões sobre as quais havia falta de informação. O papel dado às zonas climáticas será o de determinar os habitantes e seus modos de vida de acordo com a latitude e o clima onde se encontram. Ibn Khaldun irá associar geofísica, etnografia e moral, três áreas cuja inter-relação é muito complexa e arriscada: na primeira, o meio ambiente tomado em suas características físicas; na segunda, as características de seus habitantes em comportamento e fisiologia; e, na terceira, ele dará valores, fará julgamentos de bom ou ruim, ao resultado dessas concorrências. Não deve surpreender que, ao final, ele próprio, seu povo, sua região, seu modo de vida, enfim, sua identidade e seu universo familiar saíram-se bem e despontaram como ideais e expressões da perfeição. Tudo o que se afastava, que discordava, foi diminuído, condenado, ridicularizado e estigmatizado como atrasado ou intrinsecamente sem valor.

Para fundamentar suas escolhas, ele utiliza um conceito, presente em filosofias do mundo todo, de todas as épocas, de que a virtude encontra-se na moderação, naquilo que é bem equilibrado e comedido em suas múltiplas variáveis. Um conceito universal da “boa medida”. Aplica-o com o termo “temperado”, um conceito que é físico, aplicado ao clima, mas que assume também um sentido moral relativo à “temperança”, dos espíritos equilibrados. Vejamos então, a partir de suas zonas, como esse conceito transita do físico ao moral em seu pensamento.

“A parte que compreende a terceira e a quinta zonas está muito próxima de ser temperada [a quarta zona é a temperada por excelência]. A sexta e a segunda zonas que são adjacentes a elas estão longe de ser temperadas e a primeira e a sétima o são menos ainda. Então, as ciências, a indústria, as construções, as vestimentas, os alimentos, as frutas e até mesmo os animais e tudo o mais distinguem-se como igualmente temperados — de um caráter bem proporcionado. Os humanos habitantes dessas três zonas são mais temperados, bem proporcionados em seus corpos, cor, qualidades de caráter e condições gerais. Eles são extremamente moderados em suas moradias, roupas, dieta e habilidades. Moram em casas que são bem construídas em pedra e finamente decoradas. Competem entre si na produção das melhores ferramentas e implementos. Entre eles encontramos minerais naturais como ouro, prata, ferro, cobre, chumbo e bronze. Em seus negócios. utilizam dois metais preciosos: a prata e o ouro. Tais são os habitantes do Magreb, da Síria, do Iraque, do oeste da Índia e China, assim como Espanha. Também os cristãos europeus mais próximos, os galicianos e todos aqueles que vivem junto a esses povos nas três zonas temperadas. O Iraque e a Síria estão diretamente no meio e são, portanto, os mais temperados de todos esses países.”

Sobre a Península Arábica, localizada perigosamente na segunda zona, ele a resgata da intemperança observando que, por ser rodeada por mares em três de suas faces, isso a refresca e salva-a de ter um clima — e um povo — destemperado. Sorte da qual não compartilham os habitantes das regiões mais próximas, ou muito distantes, do Equador.

“Os habitantes das zonas que estão longe das temperadas, tais como a primeira e a segunda, sexta e sétima, estão igualmente distantes de ser temperados em todas as suas condições. Suas construções são de barro e palha. Seus alimentos são o sorgo e as ervas. Suas vestimentas são folhas de árvores que eles amarram juntas para se cobrirem ou então peles de animais. A maioria deles anda nua. As frutas e as estações de seus países são estranhas e tendem para extremos. Em seus negócios, eles não usam metais nobres, mas cobre, ferro ou peles, para os quais estabelecem um valor para o propósito de suas vendas. Suas qualidades de caráter, especialmente, estão próximas das dos animais irracionais. Foi até mesmo reportado que a maioria dos negros da primeira zona mora em cavernas e palhoças, come erva, vive em isolamento selvagem, não se agrega e come uns aos outros. O mesmo aplica-se aos eslavos. A razão para isso é que seu afastamento da temperança produz neles uma disposição de caráter similar à dos animais e eles se tornam, correspondentemente, remotos da humanidade.”

É bem um exercício de criar regras para um jogo que já está sendo jogado. Os critérios que contam pontos são aqueles em que o jogador/juiz se sai bem. Não há problema em assumir a ideia de que a virtude está no equilíbrio e que os extremos são potencialmente danosos, pois tudo se ajusta para que isso dê certo e faça sentido. Mas a escolha sobre quais parâmetros iremos aplicar esse critério é que deixa margem para que o campeão da virtude seja sempre quem nós quisermos que seja — e por que não nós mesmos?

Seria interessante ver um negro do Sudão fazendo o mesmo tipo de análise para Ibn Khaldun. O que será que ele escolheria como relevante para situar a si próprio bem no centro da perfeição? Em que o sudanês é temperado e que o europeu ou árabe não o são? É um exercício muito difícil de fazermos, pois estamos imersos nas regras de outro jogo, herdeiro da concepção arábica e europeia. Essa talvez seja a maior dificuldade para vencer da armadilha do preconceito. Olhamos o mundo com nossos olhos; podemos, em um esforço temporário, olhá-lo com os olhos dos outros; mas dificilmente conseguimos olhá-lo com dois olhares ao mesmo tempo.

É interessante também como Ibn Khaldun vai trocando em alguns pontos o saber tradicional, das escrituras, por outro tipo de investigação mais dedutiva e que encontrará sua expressão máxima no método científico ocidental moderno. Sem romper com sua fé, ele prefere relações causais observáveis. É por esse caminho que desacredita um argumento baseado no Antigo Testamento, que foi muito utilizado para ligar a cor da pele a uma predisposição para a condição de escravo e também como indicativo de que a escravidão não seria contrária às leis divinas. A referência é a passagem do Gênesis (9: 19-28) na qual, dos três filhos de Noé, após o dilúvio, um deles é amaldiçoado a servir os irmãos como escravo; seus filhos, a servir os sobrinhos; e assim por diante por todos os tempos.

“Genealogistas que não têm conhecimento da verdadeira natureza das coisas imaginam que os negros são descendentes de Cã, filho de Noé, e que foram escolhidos para ser negros como resultado da maldição de Noé, que produziu a cor de Cã e a escravidão que Deus infligiu sobre seus descendentes. É mencionado na Torá que Noé amaldiçoou seu filho Cã. Mas não há referência à negritude. A maldição incluía nada mais de que os descendentes de Cã deveriam ser escravos dos descendentes de seus tios. Atribuir a cor da pele dos negros a Cã revela desatenção à verdadeira natureza do calor e do frio e a influência que exercem sobre o clima e sobre as criaturas que nele vivem.”

Em vez disso, Ibn Khaldun desenvolve o argumento de que a questão da pele escura, ou clara, está ligada à questão da insolação e das altas ou baixas temperaturas que se observam nas zonas não temperadas. “O sol está no zênite duas vezes por ano em intervalos bem curtos. Em praticamente todas as estações o sol fica alto a maior parte do tempo e sua luz é abundante. As pessoas por lá têm um verão muito severo e suas peles ficam pretas por causa do calor excessivo. Algo similar acontece nas duas zonas correspondentes ao norte, a sexta e a sétima zonas. Lá a pele de cor branca é comum entre seus habitantes, igualmente resultado do ar onde eles vivem e que vem da influência do frio excessivo do norte. O sol está sempre próximo do horizonte e dentro do campo visual do observador humano. Nunca sobe ao zênite e nem mesmo chega perto dele. O calor, portanto, é fraco nessa região e o frio, severo em praticamente todas as estações. Como consequência, a cor da pele dos habitantes é branca e eles tendem a ter poucos pelos. Outras consequências do frio excessivo são olhos azuis, sardas na pele e cabelos loiros.”

Importante observar que ser loiro de olhos azuis, como padrão de beleza, era ainda algo desconhecido. O francês Michel Pastoreau (1947-) observa, em seu livro Azul: história de uma cor, que no teatro romano os personagens loiros eram sempre os vilões, traiçoeiros e maus-caracteres. Estranho na verdade seria se um povo bárbaro e invasor não fosse associado ao feio como de fato o foi. Hoje, quando os Estados Unidos, ainda potência global, apresentam alto índice de obesidade em sua população, surgem campanhas e ativistas redefinindo a beleza para esses padrões.

Continuando com Ibn Khaldun, ele argumenta ainda que o clima vai além de definir a cor da pele. Os traços de caráter e os padrões morais dos africanos das regiões subsaarianas também podem ser como que deduzidos a partir das características geofísicas encontradas na região. Considera a zona equatorial como o fim do mundo e aqueles que a habitam como representantes de uma degeneração da espécie humana em todos os sentidos. “Ao sul deste Nilo [fala aqui não do Nilo egípcio, mas de um rio que deságua na costa oeste da África — possivelmente o rio Senegal] há um povo negro chamado Lamlam. Eles são descrentes. Eles marcam a si próprios no rosto e nas têmporas [escarificações]. O povo de Gana [não coincide com a Gana atual] e Takrur [senegaleses] invade seu país, captura-os e vende-os para mercadores que os transportam para o Magreb. Lá eles constituem a massa ordinária de escravos. Para mais além ao sul, não há civilização no sentido próprio do termo. Existem apenas humanos que estão mais próximos das bestas do que dos seres racionais. Vivem em palhoças e cavernas, comem ervas e grãos sem preparo e frequentemente comem-se uns aos outros. Eles não podem ser considerados seres humanos.”

A forma como ele liga o calor às características de caráter e comportamento passa por um conceito de animalidade que seria influenciado pela temperatura. “Nós temos visto que os negros são em geral caracterizados por frivolidade, excitabilidade e grande emocionalismo. Eles ficam muito propensos a dançar sempre que ouvem alguma melodia. São descritos como estúpidos por toda parte. A razão para essas opiniões é que, como foi demonstrado por estudiosos nos canais adequados, alegria e contentamento são devidos à expansão e difusão do espírito animal. Tristeza é devida à causa oposta, ou seja, contração e concentração do espírito animal. Tem sido mostrado que o calor expande e rarefaz o espírito animal. Tem sido demonstrado que o calor expande e rarefaz o ar, vapores, e aumenta sua quantidade [volume]. Uma pessoa bêbada experimenta enorme alegria e felicidade, pois os vapores do espírito no seu coração são permeados pelo calor natural que o poder do vinho gera em seu ser. O espírito, como resultado, expande-se e aí está a alegria. Da mesma forma, aqueles que experimentam um banho quente inalam o ar do banho, de modo que o calor do ar entra em seus espíritos e os aquece. Eles tendem a ficar alegres. Com frequência acontece que comecem a cantar, pois o canto tem sua origem no contentamento.”

Chega a ser hilária essa associação do banho quente com a alegria e a vontade de cantar por conta de “calores” ativando nosso espírito animal. Mas o que surpreende mais nessa passagem é a sombra de um traço presente nos três grandes monoteísmos e que aqui assume o controle para colocar nada mais nada menos do que a “alegria” como algo reprovável. Judaísmo, cristianismo e islamismo são três sistemas que condenam em bloco o corpo e os prazeres quando estes se associam de modo espontâneo e direto. São religiões do espírito e colocam-no em posição de conflito com a carne, como se fosse questão de o primeiro precisar controlar e até aniquilar o segundo. Os habitantes da África subsaariana afastavam-se da humanidade, aproximavam-se dos animais, pois eram o contraexemplo dessa visão pela qual a expressão máxima da criatura preferida de Deus estaria no espírito vencendo o corpo. Por sua quase nudez, por sua musicalidade, por sua transparência na emotividade, por sua excitabilidade e por sua tão decantada libido e efusão sexual, os negros apareciam para os árabes como o oposto de seus ideais de temperança — exatamente nesses critérios. O quão válidas são as associações dessas populações a tais disposições e comportamentos, não temos outras fontes que as muçulmanas para avaliar, mas a condenação das mesmas revela justamente uma contradição de base entre as duas culturas, na visão dos islâmicos.

Depois de falar sobre a influência do clima, Ibn Khaldun reflete sobre a influência da disponibilidade de alimentos sobre o caráter e a compleição dos povos. Vemos novamente o mesmo espírito parcimonioso que teme a corrupção da vida fácil, a mesma ideia de que fustigar o corpo nos torna melhores e mais resilientes. “Nós observamos que os habitantes de zonas férteis, onde produtos de agricultura e criação de animais, assim como temperos e frutas, são abundantes, são, como regra, descritos como estúpidos na mente e relaxados no corpo. […] Temos que considerar que a influência da abundância [de alimentos] sobre o corpo é aparente até em questões de religião e respeito a Deus. Os frugais habitantes do deserto e aqueles de áreas isoladas, os quais se acostumaram à fome e à abstinência dos prazeres, são mais religiosos e mais prontos a servir a Deus que os povos que vivem em luxo e abundância.”

A ideia de que a virtude é ligada à contenção ou economia de nossos desejos e que controlá-los é a estrada mais segura rumo à felicidade ou salvação aparece em várias formas na filosofia antiga e é, como dissemos, um princípio fundamental nos três grandes sistemas monoteístas. O rótulo colocado sobre os africanos, identificando-os com o imediatismo dos sentidos, da sensualidade, do corpo e longe do ascetismo e das realizações do espírito, foi uma maneira de excluí-los da liga das grandes civilizações. As realizações da humanidade — impérios, monumentos, tesouros, atos heroicos, templos, técnicas, artes, ciências, tudo o que cobra renúncia e trabalho extenuante, como o grande mapa de Al Idrisi — eram vistas como resultado desse desviar de energias a algo que não seja o prazer imediato, o prazer dos sentidos. Muito da incompreensão de árabes e, depois, europeus em relação aos povos que encontraram na África e, depois, nas Américas, vem da projetada ou real ausência de tal sistema de valores nessas sociedades. De qualquer forma, a generalização é muito rasa, pois muitos povos, como vimos logo no início, foram capazes justamente dessas realizações do “espírito”, das grandes cidades, dos templos e tudo o mais, mas mesmo assim todos foram associados ao estereótipo de seres próximos dos animais selvagens.

Uma tal dissonância fez com que então rotulassem os negros da África como raça inferior, quase humanos, preguiçosos, limitados, descrentes e incapazes de compreender a grandeza da alma heroica e dos ideais civilizatórios. A cor da pele foi uma coincidência que facilitou a discriminação, a identificação e a generalização dessa imagem perversa. Imagem que foi anexada à História da humanidade, na maneira como era contada por aqueles que tinham poder, que escreviam os livros, que descobriam os continentes, que seduziam com seu comércio, que tinham conhecimento da geografia do planeta e o enxergavam como uma guerra entre civilizações e impérios.

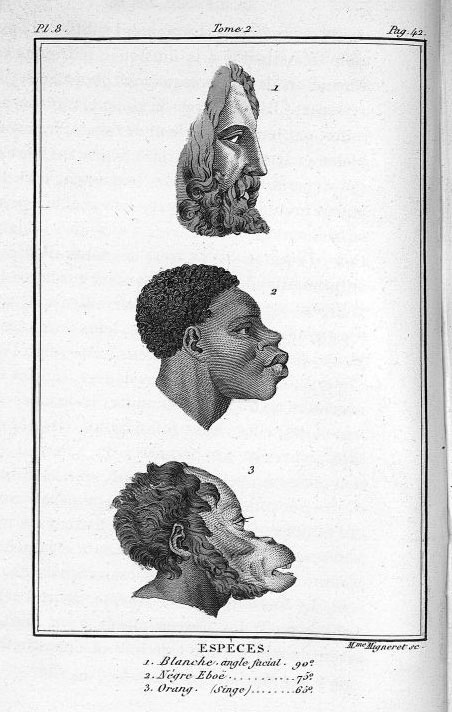

Onde quer que exista essa concepção expansionista e dominadora como finalidade dos povos, teorias do gênero das reunidas por Ibn Khaldun serão recicladas e reapresentadas indefinidamente. Já no século XIX, quando a escravidão transatlântica estava no ápice, produzia-se muito material que ratificava a inferioridade dos negros nos mesmos pontos essenciais costurados mil anos antes. Para ficarmos apenas com um exemplo, mas que é muito rico em outras referências e citações, evidenciando o respaldo, a dedicação e os investimentos para perpetuar e aperfeiçoar as teses racistas, podemos olhar para o francês Julien-Joseph Virey (1775–1846), médico e antropólogo, que foi também deputado na assembleia nacional. Em 1821, publicou a História natural do gênero humano, em três volumes, nos quais descreve estudos comparativos de anatomia, de antropologia, e tira conclusões sobre a natureza e características dos negros africanos que lhes seriam congênitas. É evidente que Virey tinha conhecimento da herança muçulmana na área: “A explicação da cor dos negros, a mais genericamente admitida desde os tempos mais recuados, é aquela que a atribui à luz e ao calor dos trópicos”. Mas ele nega essa possibilidade ponderando que existem exceções tanto de povos mais escuros que vivem em zonas frias, como de europeus brancos que vivem na zona equatorial. Em vez da cor como característica adquirida, teoria dos árabes, ele admite que se trata simplesmente de outra espécie, com seus traços particulares e permanentes que são passados hereditariamente. “Ora, aquilo que distingue uma espécie de uma raça, em história natural, é a permanência de traços característicos, apesar das influências contrárias do clima, da alimentação e de outros agentes exteriores, enquanto que as raças não são mais do que modificações variáveis de uma espécie única, primordial. Todos os fatos que nós coletamos concorrem a demonstrar a permanência indelével das características físicas e morais do negro, sob todos os climas, e apesar da diversidade de circunstâncias; não há, portanto, lugar, em história natural, para negar que ele não constitua não apenas uma raça unicamente, mas uma verdadeira espécie distinta de outras raças de homens conhecidos sobre a Terra.”

Do ponto de vista discriminatório, ficou ainda pior, pois se muçulmanos achavam que a cor e a bestialidade dos africanos seriam características adquiridas pelo clima, a partir de uma raiz comum em Adão e Eva, Virey considerava-os outra espécie e com todos os seus deméritos congênitos. Fala então das próprias observações e cita vários outros pesquisadores que se entregaram à tarefa de analisar os atributos relevantes e diferenciadores dessa outra espécie. Vai aí enumerando, longamente, os traços que vimos com Galeno — que o cabelo é crespo, que os lábios são espessos etc. —, mas vai além: que o sangue é mais escuro, que o cérebro é menor, que o estômago é maior e uma série de outros atributos diferenciadores que vão construindo a mesma polaridade corpo e espírito que vimos logo acima com os árabes. “O negro será então mais dado aos prazeres corporais; nós, àqueles do espírito. No branco, a fronte avança e a boca parece diminuir, recuar, como se estivéssemos destinados mais a pensar do que a comer; no negro, a fronte recua e a boca avança, como se ele fosse feito mais para comer do que para refletir.”

Em outro trecho: “Aquilo que atinge seus sentidos lhes subjuga, enquanto aquilo que atinge sua razão lhes é indiferente; então as negras abandonam-se ao amor com entrega sem igual em qualquer outra parte. Elas têm os órgãos sexuais grandes e aquele dos negros proporcionalmente mais volumosos. As partes da reprodução adquirem, em geral, tanta atividade que as faculdades intelectuais perdem a energia”. Ele enaltece a agilidade, a musicalidade, a facilidade em externar as emoções, mas também associa esse domínio do físico sobre o intelecto à fraqueza moral. “Como a fraqueza da alma é a consequência de uma tal compleição, o negro é naturalmente tímido, a estreiteza do espírito engendra a hipocrisia, a mentira, a traição, vícios ordinários dos escravos e dos caracteres pusilânimes.”

Infelizmente, Virey não estava sozinho a ter esse tipo de pensamento no século XIX. Mesmo quando a falácia do caráter científico de sua abordagem veio a ser desmascarada e abandonada, a perda do fundamento de suas hipóteses e julgamentos não abalou tanto o ânimo de quem ainda queria pensar em termos de superioridade dos brancos. O preconceito permaneceu travestido em outras formas que praticamente negavam a necessidade de se justificar.

Justamente no momento em que se discutiam o fim do tráfico e a abolição, que significariam o rompimento oficial com a instituição da escravidão, o discurso escravagista que seguia nessa linhagem “naturalista”, desde Galeno, e com forte contribuição da cultura muçulmana, atingiu seu ponto mais vil e mais baixo ao propor segregar os negros africanos, negando-lhes mesmo a natureza humana e tentando situá-los como uma espécie intermediária entre o homem e o orangotango.

***

Escravidão e preconceito somaram-se ao longo de tantos séculos e colocaram um tal peso sobre o continente africano que quase todos os povos que lá nasceram e habitaram, a partir do contato com os estrangeiros, tiveram muita dificuldade ou até não conseguiram mais nem viver as próprias vidas, nem adotar os modos de vida dos outros. No primeiro caso, por falta de paz e estabilidade; no segundo, por recusa e rejeição dos invasores. Tanto desprezaram a África que, mal a invadiram de fato, contentaram-se em instalar drenos em suas veias e dela sugar pessoas e riquezas. É claro que, quando condensamos a linha do tempo em poucas páginas, tudo se comprime de um modo que não corresponde à experiência real do tempo. Certamente bilhões de africanos viveram vidas inteiras, por gerações até, sem experimentar uma única vez a violência vinda de fora e que sempre castigou o continente. Mas hoje, quando nossos critérios de amadurecimento e sucesso das nações são a autodeterminação e o poder de oferecer uma vida boa e confortável a seus habitantes, a África parece que, mesmo sendo o berço da espécie humana, ainda está muito longe de uma situação aceitável e promissora.

Wagner Lungov