No artigo A África e a escravidão islâmica, nosso foco foi a escravidão africana praticada pelos muçulmanos, especialmente para a Ásia e Europa. O período de observação coincidiu com a expansão e enfraquecimento do califado, indo do século VII ao XIV. Neste capítulo, vamo-nos deter mais sobre como acontecia a escravidão no continente africano e como funcionou a introdução do comércio negreiro transatlântico que levou milhões de habitantes da África para o outro lado do oceano. Para isso, nosso período de observação irá das décadas que antecederam a expansão marítima de portugueses e espanhóis até o século XIX, quando o sistema escravagista esgotava-se nas colônias europeias.

O interesse em olhar para os dois casos separadamente é que a combinação de escravidão com colonização, com conceitos iluministas de liberdades individuais e com a disseminação do liberalismo econômico é que deu à escravidão colonial das Américas um perfil muito distinto do que se observava ao mesmo tempo na África, em regiões onde a Modernidade ainda não produzia seus efeitos. O objetivo não é apontar nem uma condescendência africana para com a escravidão com o fim de aliviar o horror que foi o comércio negreiro transatlântico, nem o seu inverso: tentar pintar uma África idílica, vivendo pacífica e fraternalmente, para aumentar a responsabilidade europeia pelo mesmo horror.

O assunto tem muitas implicações, incitando posições apaixonadas que com frequência terminam por exagerar em uma ou outra direção. Há muito material, sobretudo em documentários e palestras na internet, que segue nessas direções, mas não vale a pena citá-los. Nosso objetivo é estudar, reunir material e observações sobre a relação entre escravidão e preconceito. A África constitui uma situação interessante para análises comparativas, pois nela também ocorria o cativeiro, mas em sociedades com bases e estruturas muito diferentes das que se observavam ao mesmo tempo no Novo Mundo. O entendimento costuma tirar proveito dessas variações ao permitir, por meio delas, separar o que é essencial daquilo que é contingente. É nesse sentido que, neste capítulo, olharemos para a escravidão na África.

É importante começarmos falando um pouco sobre a diversidade do continente africano e sua situação socioeconômica a partir do século XIV, quando o domínio árabe se dissolveu. Embora isso seja a rigor um assunto inesgotável, e ainda em pleno desenvolvimento do ponto de vista da historiografia, para o nosso propósito será possível concentrarmo-nos em alguns aspectos gerais e já bem estabelecidos. Isso nos será útil depois como base para a discussão da escravidão em seus aspectos de usos, costumes e relacionamentos.

Egito e Magreb

Ao norte do Deserto do Saara, compreendendo as terras habitáveis do Egito e Magreb, a África era muçulmana, com tudo o que isso possa implicar nas esferas da vida política e social. Porém, apesar desse fato nivelador, especialmente nas cidades da costa do Mar Mediterrâneo, encontravam-se todas as características de regiões de trânsito, regiões de cobiça, disputa e instabilidade, agravadas pelo espírito mercantilista e competitivo entre as grandes nações europeias como as conhecemos hoje e que estavam nessa época já praticamente formadas – se não politicamente, pelo menos como regiões com certa unidade cultural. Todas as terras banhadas pelo Mediterrâneo sempre foram submetidas a constantes mudanças de governo ao longo da História, pois o mar era o vazio que conectava e organizava um vasto bloco econômico, um grande espaço de trocas. Ter uma faixa, um acesso à sua costa representava possibilidades de poder e fortuna por meio de guerras e comércio. Em uma época na qual toda circulação de informações e mercadorias era física, por mar ou terra, o sucesso das nações estava muito ligado ao domínio territorial de rotas e pontos estratégicos. Toda a costa africana do Mediterrâneo era importante, já que constituía o elo entre o continente e a Europa.

Ao sul abria-se o Deserto do Saara cortando o continente em toda a sua extensão, do Atlântico ao Mar Vermelho. Embora o deserto hoje possa nos parecer uma barreira a ser sobrevoada ou circum-navegada, a falta dessas opções fez com que os habitantes de seu entorno o vissem de outra maneira. Era comum, metafórica e ironicamente, associá-lo à ideia de um oceano plenamente “navegável”. As travessias, cheias de segredos, dependiam do conhecimento da região e de suas condições, mas os povos berberes desenvolveram técnicas que aportavam justamente o que muitas vezes faltava aos navegantes dos mares: previsibilidade. Ainda que difíceis, essas travessias eram sempre iguais e sem surpresas. A localização e a direção a tomar nos deslocamentos, marítimos ou terrestres, eram avaliadas pela posição dos astros à noite e do sol durante o dia. Enquanto nos mares os dias nublados poderiam deixar frotas inativas ou fora do rumo, levadas por correntezas, no deserto havia sempre a certeza de orientação segura ao viajante, visto que o céu é sempre azul ou estrelado. As condições climáticas e o terreno, embora hostis, uma vez dominados, tornavam a jornada muito previsível, e as caravanas com centenas de camelos comunicavam a região subsaariana com o Mediterrâneo de modo regular, intenso e seguro.

As principais mercadorias fornecidas pela África eram ouro, escravos, marfim, linho, algodão, noz-de-cola; em troca, recebia sal, metais e artigos de manufaturas europeias. Essas rotas mantiveram-se ativas por toda a fase de domínio árabe, do século VIII ao XV, e muito contribuíram para o enriquecimento de cidades como Argel, Túnis, Trípoli, entre outras, que se tornaram portos importantes, recebendo caravanas e fazendo comércio com outros centros no Mediterrâneo.

O que mudou esse quadro e, com ele, a sorte das prósperas cidades do Magreb foi o fato de Portugal ter descoberto rotas marítimas conectando-o à costa africana no Oceano Atlântico e em seguida ao Índico. Com isso, conseguiu aos poucos desviar parte significativa do comércio entre a África subsaariana e a Europa, que deixou de passar pelo norte do continente. O desenvolvimento das caravelas, embarcações ágeis e capazes de velejar contra o vento, somado à utilização da cartografia recebida dos árabes, permitiu ao pequeno e relativamente atrasado país colocar toda a costa, leste e oeste, da África a seu alcance.

Ao mesmo tempo, no século XVI, o Império Otomano, que conquistara o Egito dos árabes em 1517, custava a realmente se expandir a oeste e assumir o Magreb (Trípoli, 1551; Kairouan, 1557; Djerba, 1558; Túnis, 1574 — ver mapa abaixo). As consequências não foram boas para essa região até então economicamente muito ativa. Com a queda do comércio e o enfraquecimento político, minguaram a arrecadação de impostos e a união entre as cidades e o campo. O aparelho burocrático, cultural, de defesa, de serviços públicos em geral, tudo se enfraqueceu e abriu caminho para que lideranças locais desafiassem a visão urbanizadora, cosmopolita e desenvolvimentista, que fora a marca do período árabe.

O mapa a seguir foi realizado tentando-se adaptar várias fontes de épocas, escalas e métodos cartográficos diferentes em uma única base de fundo. Para conveniência de utilização, as diferentes vistas podem ser combinadas com os seletores on/off. Esta conveniência sacrificou bastante a precisão e por isso devemos considerar o resultado final apenas como relativo e aproximativo.

O estudo publicado pelo tunisiano Mohamed-Hédi Chérif (1932-), professor na Universidade de Túnis, intitulado Argélia, Tunísia e Líbia: os otomanos e seus herdeiros, no quinto volume da publicação da Unesco História geral da África, aborda esse crescimento das populações pastoris, também afetadas indiretamente pela crise, avançando do interior em direção às cidades:

“Os nômades foram de fato livrando-se do jugo do Estado e estendendo seu controle e modos de vida pastoris para a maior parte do país. Eles tiraram vantagem do vácuo criado pelo despovoamento e baixo nível da agricultura e usaram de violência a fim de subsistir — ou para enriquecer com o excesso de alimentos das populações mais fracas. As áreas cultivadas pelas populações sedentárias começaram a encolher como resultado das ofensivas nômades. Chegou-se mesmo ao ponto em que pequenos campos, nos quais se cultivavam cereais, fossem protegidos por grandes muros”.

Foi a repetição do modelo de “fim de Império Romano”, guardadas as proporções e particularidades, com ruralização, fragmentação, enfraquecimento da comunicação e domínio de oligarquias locais. Apenas no século XVII os turcos conseguiram uma unificação. Mas o Norte da África já havia perdido para sempre o papel de protagonista que vivera no auge dos califados. Segundo Mohamed-Hédi Chérif:“Ainda que parcial e rudimentar, a nova organização otomana deu ao Magreb o que ele mais precisava — os meios para adaptar-se ao mundo moderno. Introduziu um exército disciplinado usando armas de fogo, uma administração relativamente centralizada e a aquisição, via corsários [privateering no inglês], de algum dinheiro que circulava no Mediterrâneo. O novo regime foi, em geral, bem recebido nas cidades que estavam diretamente expostas aos ataques de cristãos e ameaçadas de asfixia desde que o campo reganhara autonomia. Foi também bem recebido pelo clero, particularmente pelos ulamas [espécie de sacerdotes], que favoreciam um forte poder central”.

Quando Chérif fala de “ataques cristãos”, refere-se principalmente à Espanha. Ela não chegou a invadir o Magreb, mas no século XVI colocou posições fortificadas em pontos estratégicos, aliou-se, ainda que precariamente, devido à barreira religiosa, com elites locais resistentes aos turcos e só foi expulsa definitivamente no final do século pelos otomanos. A respeito da atividade dos corsários, que eram piratas com o aval de seus governos, ela teve um papel importante na economia e na política ao colocar mais lenha na fogueira do antigo ódio entre cristãos e muçulmanos.

Olfert Dapper foi um holandês que, sem nunca ter saído de seu país, publicou farta e confiável documentação sobre a África. Seu método era a pesquisa em textos e entrevistas com viajantes, naturalistas, comerciantes e funcionários governamentais que visitaram ou viveram na África. No livro Descrição da África, Dapper comenta sobre os atritos oriundos da presença institucionalizada da pilhagem de embarcações estrangeiras no Mediterrâneo: “Existem também muitos cristãos de todo o tipo de nações — franceses, espanhóis, holandeses — que os corsários fazem escravos [refere-se de modo geral aos corsários da Barbária ou Berbéria, região litoral do Norte da África] e os vendem em seus países, sem que se possa recuperá-los a não ser com um valor de resgate enorme. A menos que se salvem por si mesmos, o que acontece raramente, ou que os cristãos os libertem, essas pobres criaturas levam a vida mais miserável do mundo, apanham, são maltratadas e forçadas aos trabalhos mais horríveis, se não tiverem a felicidade de cair nas mãos de um mestre bom e equilibrado”.

Fazendo agora um pequeno parêntese sobre Portugal, é importante notar que nem o acesso, nem o monopólio que oficialmente detinha sobre as novas rotas, novos mercados, não foram suficientes para tornar a empresa realmente lucrativa. Sobre isso, são interessantes as colocações de Marian Malowist (1909-1988), estudioso polonês da Universidade de Varsóvia, especializado em economia na Idade Média tardia. No texto intitulado A luta pelo comércio internacional e suas consequências para a África, publicado no quinto volume da História geral da África, Malowist analisa a estratégia portuguesa na busca de alternativas para atuar no mercado global mesmo estando na ponta da Europa, ou Finis Terra, como é algumas vezes sugestivamente referida a extremidade da península que tinha à frente de si apenas o “Mar Tenebroso”. O “comércio com a África, e subsequentemente com a Índia, acelerou o desenvolvimento da classe de mercadores portugueses que esteve relativamente fraca no século XV. Então, Portugal deve ter pensado — no início do século XVI — que havia encontrado um caminho promissor para expansão política e econômica. No entanto, sua estrutura econômica, lenta e atrasada, impediu que isso acontecesse. Expansão pelos mares necessitava de amplo investimento financeiro, e a compra de ouro e escravos dependia de fornecer à África grandes quantidades de artefatos de ferro, latão, cobre, têxteis de baixo custo, prata, alimentícios e sal. Essas mercadorias não eram produzidas em Portugal e precisavam ser compradas de outros mercadores, em Bruges ou, mais tarde, em outros centros de comércio europeus”.

É ainda Malowist que pondera em seu estudo como em pouco tempo os portugueses não foram mais capazes de obter ouro da África pela baixa margem que realizavam na aquisição de produtos para negociar em troca. Não podiam deixar que imigrantes estrangeiros se instalassem em seus portos africanos e, para isso, precisavam manter uma frota robusta patrulhando suas águas. Mas isso só impunha mais custos ao negócio como um todo. A oportunidade estava muito mais para Inglaterra, França e Holanda, que podiam oferecer itens de suas manufaturas e, assim, realizar maiores margens. A partir de 1520, esses países começaram a mordiscar com intensidade crescente o que os lusitanos consideravam “o seu quintal”, sem que estes tivessem recursos para impedi-los. Foi então que Portugal reorientou sua estratégia para o desenvolvimento de atividades produtoras como base para seu comércio.

A cana-de-açúcar que os árabes haviam trazido primeiro da Índia para o Egito e depois cultivado também na Espanha, sempre com mão de obra escrava, foi a opção que pareceu mais atraente a ser desenvolvida pelos portugueses em suas colônias. No início do século XVI, já com boa experiência em tal indústria, desenvolvida em escala menor em ilhas do Atlântico a partir da metade do século XV, os portugueses pensaram em exportá-la para suas imensas possessões no Brasil. Comercializado na Europa, o açúcar brasileiro faria bom lucro, geraria recursos para levar produtos europeus para a África e, de lá, trazer escravos para o Brasil para ampliar a produção de açúcar e outros produtos. Essa equação parecia fechar melhor e deixar um saldo positivo a cada ciclo.

Foi esse o caminho que seguiram. Dispunham de terras, conhecimentos e sabiam onde buscar a mão de obra mais barata do mundo. Foi preciso vencer certa resistência moral, religiosa, mas tudo indica que isso não tenha sido tão difícil. Deve ter ajudado a influência moura, tão forte na península, a qual, como vimos no primeiro texto desta série, sempre utilizou negros africanos como escravos. Tinham também o irônico argumento de que esses negros seriam eles próprios mouros, seus velhos inimigos. Para reforçar o argumento, havia ainda muitos casos de cristãos sendo escravizados pelos turcos, e vice-versa, sempre que encontravam oportunidade para capturas. A ação dos corsários no Magreb, mencionada logo acima, proporcionava muitas dessas ocasiões. Por esses caminhos de raciocínio, conseguiram até mesmo uma bula papal endossando o cativeiro com fins de conversão dos infiéis. O Papa Eugênio IV (1383-1447), que fora muito enérgico na proibição do cativeiro de cristãos e mesmo de cristãos recém-convertidos, reafirmando a antiga decisão do Concílio de Koblenz de 922, cedeu aos apelos do infante D. Henrique de Portugal (1394-1460), o navegador, argumentando que as incursões na África eram como guerras santas e o cativeiro, um processo de conversão dos infiéis. Assim, emitiu a Bula Illius, de 19 de dezembro de 1442, garantindo a legitimidade das expedições contra os sarracenos (outro nome para muçulmanos ao tempo de Eugênio IV).

Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), brasileiro, filho de uma portuguesa com um militar alemão que trabalhava para a coroa portuguesa, em sua História geral do Brasil, de 1854, coloca lado a lado, até com certa displicência, os argumentos de guerra santa e os interesses mundanos dos proprietários de terra. “O princípio da escravidão foi antigamente admitido por todos os povos, ainda o reconhecem algumas nações da Europa, e até o tolera o Evangelho. A introdução, porém, da escravatura dos africanos foi em Portugal uma espécie de continuação à dos mouriscos vencidos nas guerras de religião, em represália ao que eles faziam [com os cristãos]. A necessidade de braços nas colônias portuguesas das ilhas da Madeira e de Cabo Verde, e a abundância que deles havia na costa da Guiné, tão próxima, senhoreada por Portugal, tinha induzido muitos proprietários a mandar por eles.”

O surgimento dessa indústria escravagista transatlântica viria a ser um duplo golpe no desenvolvimento do Norte e Oeste africanos. Primeiro por militarizar as regiões mais visadas pelos negreiros, desviando sua energia de indústrias realmente produtivas, as quais já existiam, e dando preferência ao tráfico, posto que este também era lucrativo para as lideranças africanas, as quais não percebiam ou não se importavam com o mal que isso pudesse significar no longo prazo. Uma análise muito interessante desse quadro encontra-se em um texto do historiador nigeriano Joseph Inikori (1941-) intitulado A África na história do mundo: o tráfico de escravos a partir da África e a emergência de uma ordem econômica no Atlântico, presente no quinto volume de História geral da África da Unesco. “A existência de um grande mercado exportador para cativos significou que as aristocracias militares viram a guerra mais como uma fonte de cativos para serem vendidos do que como meio de adquirir mais territórios cujos recursos humanos e naturais poderiam ser explorados para o benefício da classe dominante através de uma efetiva integração em um estado maior.”

Guerrear, matar, pilhar, subjugar, exercer poder de vida e morte sobre seus semelhantes, que até por isso deixam de ser semelhantes, aos olhos dos vencedores, são a marca das aristocracias de um modo geral, e as africanas não fugiram à regra. É nessas atividades que os nobres florescem e se realizam plenamente, não no comércio ou na indústria. A mesma coisa aconteceu na Europa no início da Idade Média. Trabalhar e produzir são a marca e o destino dos subjugados. Com muito custo e engenhosidade, no século XVIII, depois de uma longa gestação, a revolução burguesa deu um jeito de transformar o trabalho em fonte de poder tão efetivo quanto a espada. Tal assunto foi o foco do texto Nobreza e superioridade e aqui não iremos nos deter mais nele. Mas voltaremos a falar disso mais tarde.

Este desvio sobre Brasil e Portugal foi só para aproveitar a oportunidade de amarrar a circum-navegação da África pelos portugueses, a crise econômica no Magreb pela perda de parte do comércio subsaariano, agravada pela transição política de árabes para turcos, e a opção dos portugueses por um grande empreendimento agrícola no Brasil, que foi o gatilho para o tráfego transatlântico de escravos africanos. Mas vamos voltar para a África em si, falando agora da região subsaariana.

Ao sul do Saara

As trocas através do Saara, que foram tão intensas durante o período em que os árabes dominaram Egito e Magreb, fizeram com que outras cidades, outros domínios ou reinados, localizados nas primeiras partes habitáveis ao sul do deserto, assumissem papéis de atores importantes no cenário global por todo o período da Idade Média. Chegaram ao século XV como vigorosos centros comerciais e abrigando sociedades culturalmente muito desenvolvidas. Esse fato pode vir a ser negligenciado se nos deixarmos levar pela imagem estereotipada que com frequência se faz da África. Quando se diz que apenas no século XV a Europa, especificamente Portugal, desenvolveu técnicas e reuniu recursos para chegar à África pelo Oceano Atlântico, pode-se pensar que encontrou aí uma população que vivia isolada do resto do mundo, como seria o caso, logo em seguida, da costa brasileira. Mas essa é uma analogia que não pode ser feita. Em vez disso, os europeus encontraram apenas um novo caminho para chegar a nações com longa história de vida e de trocas com outros continentes. Nações que enriqueceram ao longo de séculos como verdadeiras cidades portuárias, não de embarcações, mas de caravanas, e que despontavam, no século XV, como centros com futuro promissor.

Na região em questão, existe a faixa de terra chamada Sahel (ver mapa), termo que vem do árabe e significa “costa”, no sentido de uma borda marítima, que no caso seria a “costa sul do Saara”, que é formada por um semiárido. Os árabes a batizaram assim por analogia à costa do Mediterrâneo, onde encontravam características semelhantes. Além dessa zona climática, existe o Sudão como região. “Sudão”, também do árabe, significa “Terra dos Negros”. Em francês, encontramos Negritie e, em inglês, Negroland e significam a mesma coisa. Existe o Sudão do Oeste e o do Leste, que juntos cruzam, como o Sahel, todo o continente. É muito complicada a questão dos nomes dos lugares na África por diversas razões. Não havia escrita entre povos autóctones, coexistiam milhares de línguas e todo o mapeamento do continente foi feito por estrangeiros, os quais ou deram nomes ao seu gosto, ou escreveram nas próprias línguas algo que correspondia à fonética dos habitantes locais, ou ainda traduziram para sua língua o sentido da língua nativa. Outro complicador é ainda a romanização de nomes árabes, que nem sempre segue o mesmo padrão ou critério. Além disso, nações inteiras mudavam de lugar e com elas iam seus nomes, fazendo como que cidades andantes, cuja localização atual não corresponde mais à de tempos antigos.

Considera-se também outra região chamada Guiné, que no século XVIII dividia-se em Alta e Baixa Guiné e que corresponde a uma faixa na parte côncava da costa atlântica (ver o mapa de Henri Chatelain). É uma região em geral muito fértil e rica em rios. Do outro lado do continente, no alto do Rio Nilo, existiam a Núbia e a Abissínia, que hoje correspondem ao Sudão e à Etiópia. No baixo Nilo, o próprio Egito.

Todas essas regiões — Sahel, Alta Guiné, Sudão, Núbia e Abissínia —, sendo que alguns desses nomes/regiões já estão praticamente em desuso, pois hoje é mais comum usarmos os países como referência, devem ser tomadas de modo aproximativo, visto que suas fronteiras mudaram conforme a época e a fonte. Tais regiões, que correspondem mais ou menos à faixa entre o paralelo -5º e -20º, abrigaram culturas de grande sofisticação, algumas vezes em tempos muito recuados. Encontravam-se em situação privilegiada, internacionalmente, às vésperas da empresa escravagista transatlântica. Correspondem à porção da África que tinha maior contato com o resto do mundo. Ao sul, temos regiões com maior isolamento, porém não devemos deixar de considerar que as movimentações dos povos africanos no próprio continente sempre foram uma realidade, não devendo por isso nos surpreender que influências e trocas tenham ocorrido. A etnografia africana tem ainda muito a pesquisar e irá aos poucos revelando tais interações e interdependências.

É complicado falar hoje em sociedades adiantadas e atrasadas, pois nosso modelo de desenvolvimento, segundo a cultura ocidental, europeia, não nos inspira mais confiança devido aos tantos problemas que ele nos acarretou. “Adiantado”, que significava no século XIX algo como estar mais próximo da realização do bem-estar geral, hoje parece significar adiantado em relação ao precipício da mudança climática, da desigualdade social, da crise do saber e da vida ameaçada pelos drones. Voltamos a flertar com a ideia romântica de uma vida simples e natural (atrasada em certos critérios) como algo a não se desprezar à primeira vista.

Neste texto, com o objetivo de estabelecer uma base mínima sobre as condições de vida na África no período estudado, tentaremos evitar a tão patrulhada falha de descrevê-la por um padrão europeu. Vamos evitar comparações de conteúdo ou valor. Mas de um ponto de vista puramente antropológico, iremos dizer que as esculturas em bronze modeladas na cidade de Ifé (Nigéria) são interessantes não por se aproximarem de padrões greco-romanos, mas por demonstrarem o estado da cultura ioruba nos séculos XII a XV; não por terem atingido um grau de naturalismo parecido com o europeu, mas por tal refinamento técnico ser um indício de uma sociedade com especialistas, que gastavam horas sem fim a testar e aprimorar procedimentos complexos que com certeza extrapolaram o escopo de uma geração ou de um artista. Estamos falando aqui não de um gênio solitário que um dia acordou e desenvolveu o processo de fundição por cera perdida, mas de uma comunidade ocupada na criação e transmissão de conhecimentos. A simples existência de artistas e outros profissionais, como certamente essas peças atestam, já implica uma sociedade com divisão do trabalho, hierarquias, repertório simbólico complexo e atividades que iam muito além da subsistência. Sociedades assim são capazes de poupar, acumular, planejar, fazer comércio, fazer guerras e ostentar aquele sentimento identitário, reflexivo, que faz com que se percebam em grande medida donos de seu destino. É nesse sentido estrutural que se parecem com a cultura europeia e não podem ser rotuladas de selvagens, que seria a ausência dessas características. O conteúdo dessas culturas, seus valores e formas simbólicas eram africanos, mas a estrutura seguia um padrão de desenvolvimento humano que coincidia, como não poderia deixar de ser, com o europeu.

Povos que testemunharam a ocorrência desse padrão civilizatório e que floresceram nas regiões ao sul e próximas do Saara foram muitos. A ausência de escrita (que normalmente já embute uma preocupação com conservação), o uso de materiais não resistentes ao tempo e as condições climáticas muitas vezes desfavoráveis à permanência de utensílios e outros traços, que permitiriam um levantamento minucioso, dificultam o trabalho de pesquisa. Mas mesmo com essa ausência, as evidências são abundantes; podemos citar a cultura Nok (1000 a.C.-300 d.C.), o Império Gana (300-1200), o Império Mali (1230-1600), a cultura Ioruba (desde o século VII), os reinos Haussa (séc. IX ao XV), o Império Songhai (séc. XV e XVI), o Reino do Benin (1300-1850), o Reino Kush (até séc. IV). As datas mostram ainda que não estamos falando apenas sobre povos de tempos remotos; impérios como os de Mali e Songhai foram mesmo contemporâneos ao início do tráfico transatlântico (ver mapa).

Centros como Timbuktu, Djénne, Gao ou Senar contavam com instituições, arquitetura, história, tradições, tecnologias, estruturas sociais complexas, poder e riquezas. Estavam, enfim, muito longe do estereótipo de uma África estática, selvagem e isolada do mundo. Dapper nos dá uma imagem mais real da vida em Timbuktu no século XVIII: “Esses negros são maometanos, mas tranquilos, civis e muito alegres. Cantam e dançam ao som de pequenos tambores e apitos. Servem-se de escravos em quantidade, de um e outro sexo, e o rei mantém estudiosos por sua conta. Têm muitos livros árabes que são trazidos de Barbária e que vendem mais caros que qualquer outra mercadoria. Na cidade existem muitas lojas de artesãos e de mercadores, nas quais o comércio é de tecidos de algodão. Sua nutrição diária é o leite, a manteiga, carnes e peixes. Todas as mulheres, exceto as escravas, têm o costume de cobrir o rosto onde quer que estejam. A moeda é marcada sem nenhuma letra e a mais alta que se transaciona consiste em pequenas peças finas de ouro. O rei de Timbuktu toma o nome de imperador do Mali e suas maiores riquezas consistem em grandes lingotes de ouro, pesando alguns mais de 1.300 livres (635 kg). Ele recebe impostos dos reinos de Gualata, Cano, Caffene, ZegZeg, Guber e Melli, e o rei de Agadez, que é seu vassalo, paga-lhe 1.500 ducars por ano. Mostra-se tanto respeito pelo rei de Timbuktu que, na primeira vez que se dirige a palavra a ele, deve-se prosternar-se à terra e jogar poeira do chão sobre a cabeça e os ombros, antes de propor aquilo que se vai dizer. Os mercadores de Fez, do Marrocos e do Cairo fazem florescer esta cidade pelo comércio e trazem grande quantidade de produtos para trocar pelo ouro que os habitantes recebem de Mandinga”.

O Sudão, por força de fazer comércio com os árabes (ou berberes), tornou-se muçulmano. Mesmo sem nunca ter sofrido dominação política, a mensagem do profeta Maomé foi adotada em praticamente toda a região sudanesa, ainda que com maior ou menor grau de sincretismo com os cultos locais. Assim como com o cristianismo na Europa, a princípio foi uma religião da elite, mas aos poucos expandiu-se também pela massa da população. Da mesma forma, no mundo árabe, a adoção do islamismo na África teve um efeito regulatório na sociedade. Vários autores notaram o uso do livro sagrado como balizador das relações entre as pessoas. Podemos citar o geógrafo e explorador francês Pierre Henri Stanislas d’Escayrac de Lauture (1826-1868), de família nobre que remontava aos tempos das Cruzadas e que realizou diversas viagens à África e ao Oriente, deixando relatos muito instrutivos. Escreveu Memória sobre o estado social da África interior, em que se lê: “A forma mais ordinária de governo no Takrour [região no vale do Rio Senegal], como no mundo muçulmano em geral, é o despotismo. Esse despotismo, no entanto, reconhece um limite, pois o povo não o suporta sem a condição de que o Alcorão seja o Código e a Carta do Estado [Constituição]. Essa garantia deve ser respeitada com o maior zelo, posto que é única. Montesquieu não via para o despotismo senão um obstáculo: a mania de querer mudar os costumes do povo. Os príncipes do Takrour, ao reduzirem alguns pequenos chefes a lhes pagar impostos, adquiriram vassalos que não eram nada perigosos. O solo sendo propriedade exclusiva de um pequeno número, são poucos os homens ricos ou poderosos que o governo deve temer. Mas as dinastias sudanesas, que devem ao islamismo a sua grandeza e consagração, tendem a permanecer fiéis ao Alcorão, e o povo lhes obedece, contanto que elas próprias obedeçam ao livro sagrado e se mostrem dóceis às vozes de seus intérpretes”.

Os intérpretes são os ulamas, espécie de sacerdotes que fazem a exegese do Alcorão e, no caso, formando um tipo de conselho, orientam sua aplicação às questões cotidianas, podendo ratificar ou bloquear ações do monarca em assuntos importantes.

Outro viajante europeu, o inglês William George Browne (1768-1813), que se juntou a uma caravana no Cairo em 1793 e desceu até a região de Darfur (ver mapa), notou o mesmo papel regulador do Alcorão, mas, em seu entender, tal observância não impunha tantas restrições aos atos de sua majestade: “A magistratura de alguém que parece tacitamente, se não explicitamente, favorecida pela representação de Maomé, assim como na maioria dos países que professam essa religião, prevalece no Darfur. O monarca de fato não pode fazer nada contrário ao Alcorão, mas ele pode fazer mais do que as leis nele estabelecidas autorizam. Como não há conselho para controlá-lo ou mesmo assisti-lo, seu poder pode ser bem classificado como despótico. Ele fala em público sobre a terra e seus produtos como sua propriedade pessoal e sobre as pessoas como pouco mais do que seus escravos” (Viagens na África, Síria e Egito – de 1792 a 1798).

O grau de institucionalização e moderação do poder central variava muito de região a região, conforme a personalidade do líder, e dependia também da economia e da estrutura social. Voltando a falar de Timbuktu, quase 150 anos depois de Dapper a cidade tem seu governo descrito em 1824 pelo francês René Caillié (1799-1838), em seu Diário de uma viagem a Timbuktu e Djenné, na África Central, da seguinte forma, a propósito do então rei Osman: “Sua dignidade é hereditária, devendo suceder-lhe seu primogênito. O rei não cobra nenhum tributo nem do povo, nem dos comerciantes estrangeiros; no entanto, recebe presentes. Ele não tem nem mesmo uma administração; é um pai de família que governa suas crianças. É justo, bom e seus súditos não têm o que temer, pois seus modos são absolutamente os modos doces e simples dos antigos patriarcas. Em caso de guerra, todos estão prontos a servi-lo. Em geral, esses povos me pareceram bem tranquilos, pouco contestadores e, quando se desentendem, eles vão até o chefe, que reúne o conselho de anciãos, sempre composto de negros. Os mouros não são admitidos a tomar parte no governo”.

É possível ler essas palavras como elogio a uma sociedade madura e pacífica, mas também como resultado de um marasmo decadente. Em 1824, Timbuktu era mais um entreposto, um mercado, do que uma unidade soberana. Não havia mais espaço para sediar um império como outrora. O rei Osman era ele próprio um mercador. Os mouros, embora não participassem do governo, não só eram mais ricos, como também menosprezavam os locais: “Em geral, os negros não moram tão bem quanto os mouros; estes têm sobre aqueles uma grande ascendência e acreditam-se bem superiores” (Caillié).

Ainda sobre o rei que era um pai de família, e seu povo tranquilo e pouco contestador, isso não deve nos iludir quanto ao aspecto violento da vida na região sudanesa à época estudada. Justamente a organização em grupos fechados permite uma disposição beligerante com tudo o que esteja fora desse grupo, a começar pelos estrangeiros. A queda no volume de comércio, bem como todos os sinais de decadência que acompanharam a diminuição no fluxo de riquezas, agravava ainda mais a situação.

René Caillié, em 1828, foi o primeiro europeu a retornar vivo de Timbuktu, e isso graças a uma história que ele inventou de que era árabe de Alexandria, fora raptado e criado por franceses e fazia sua viagem por Timbuktu para voltar à terra natal, onde tentaria encontrar seus familiares. Fazia as abluções e orações e portava-se como legítimo muçulmano. A vida organizada por redes de relacionamento, em vez do estado moderno que conhecemos, no qual ninguém conhece seu vizinho, obrigava-o a colocar-se sob a proteção de algum poderoso em cada vila ou cidade onde precisasse passar algum tempo. Sem isso, ele poderia ser roubado ou morto como se fosse um nada. Obter proteção significava demandar a hospitalidade dos muçulmanos e ser sabatinado sobre quem ele era e sobre suas intenções. Uma vez classificado como não apresentando nenhum perigo moral ou material e, muito importante, uma vez que incluísse em sua demanda alguns presentes que demostrassem o quanto ele honrava seu protetor, ele recebia um local para dormir, era alimentado e convidado à vida social, de acordo com a importância que fosse a ele atribuída. Essa é a famosa e sincera hospitalidade muçulmana: tem lá os seus códigos.

O próprio Caillié pesquisou e reportou outra história que acontecera com um inglês, um certo major Laing, que esperava imunidade por conta de cartas de recomendação que trazia de Trípoli; porém, já tentando sair de Timbuktu, onde se recuperara de um espancamento sofrido por ser estrangeiro e cristão, foi estrangulado com um turbante por dois escravos, por ordem de um xeique Hamet, de uma tribo de nômades chamada Zaouât, por entrar em suas terras sem permissão e por não querer converter-se ao islamismo. Caillié conta que viu uma bússola à venda no mercado em Timbuktu que acreditou ser de Laing. Matar o kafir, o infiel, implicava também ficar com seus pertences e obter algum lucro com eles. Caillié só não a comprou por medo de levantar suspeitas sobre si mesmo.

A estrutura de poder na África seguia um padrão semelhante ao feudal. O líder era um suserano que possuía vassalos. Saquear e roubar eram considerados crimes dentro do grupo de relacionamento, do clã ou da tribo, mas vistos como legítimos quando dirigidos para fora dele. Era guerra. Os vassalos pagavam impostos e ofereciam presentes a seus senhores. Escravos eram como moeda nessas transações, sendo muito comum encontrar citações em que a noção de valor de algum outro bem fosse convertida em escravos. Aprendemos com William Browne, que em 1793 esteve em Darfur, que os asnos egípcios eram muito valorizados: “Um asno egípcio atinge o valor de um a três escravos, de acordo com o peso que possa carregar. Um único escravo comprará três ou quatro [asnos] de uma raça ordinária [local]” (Viagens na África, Egito e Síria: do ano de 1792 a 1798). O uso de escravos, como tributo ou multa, data pelo menos do Tratado de Bakt, entre a Núbia cristã e o Egito muçulmano, acordado em 641, quando ficou acertado um pacto de não invasão e pelo qual a Núbia deveria enviar anualmente 400 escravos ao Egito. O tratado perdurou por sete séculos.

Esses pagamentos garantiam a aliança entre suserano e vassalo. Tal aliança implicava que o primeiro não faria guerra ao segundo, que poderiam unir-se para pilhar seus vizinhos e também para mútuo apoio no caso de ataques externos. Esses ataques, raid no inglês, ou razzia no francês, ou raide no português (embora esse termo em nossa língua não esteja presente em alguns dicionários), tinham o objetivo específico de pilhar e trazer para seus domínios gado, víveres e principalmente escravos. Não eram ataques com fins de expansão territorial. Sobre eles são muito interessantes os estudos de Heinrich Barth (1821-1865), considerado um dos mais profundos exploradores a relatar sobre a África. Ainda que Caillié fosse um entusiasta, tendo conseguido a proeza de visitar e ser o primeiro a voltar vivo de Timbuktu, não tinha a formação e preparação que deram a Barth esse lugar especial. Alemão, sabia ler e escrever em árabe e em algumas línguas africanas. Foi o primeiro europeu a perceber o potencial das tradições orais como fontes seguras de informação, tendo sido hábil em conseguir a confiança e colaboração de pessoas influentes antes e durante sua viagem de 1850 a 1855. Cruzou o deserto a partir de Trípoli e viajou pela região sudanesa. No segundo volume de suas Viagens e descobertas na África do Norte e Central, ele conta que acompanhou uma raide a partir de Bornu (ver mapa), e são muito interessantes suas observações como imagem viva sobre esses ataques. Vale a pena rever aqui sua descrição com um pouco mais de detalhes para formarmos uma imagem mais colorida sobre o modo de vida no Sudão daqueles tempos.

O motivo da expedição não era assumido como caça a escravos e pilhagens. Nas palavras de Barth: “Mandara foi mencionada como o objetivo direto da marcha, a fim de impor obediência ao príncipe daquele pequeno país, o qual, protegido por suas montanhas, comportava-se de maneira refratária. Mas o principal motivo da empresa, no entanto, consistia na circunstância de que os cofres e a senzala [slave-rooms no inglês] do grande homem estavam vazios e uma nova remessa se fazia necessária. De onde obtê-la, era uma questão de menor importância”.

A expedição partiu no dia 25 de novembro de 1851. A força armada ia a cavalo, seguida por camelos e bois levando a carga de apoio logístico. Barth relata campos com gado e plantações de milho e algodão pelos caminhos por onde passavam. Nos primeiros dias, estiveram em solo amigo, zona de influência de Bornu, e parecia ser um passeio em que visitavam vilarejos, mercados, conversavam, havia músicos com o grupo e também vassalos de Bornu iam se juntando ao grupo principal com suas milícias. No dia 10 de dezembro, receberam notícias, pela segunda vez, do príncipe de Mandara, supostamente aquele que iriam atacar. “Depois das novidades recebidas alguns dias antes, dizendo que o pequeno chefe de Mandara, cujos ancestrais uma vez esmagaram completamente uma multidão de habitantes de Bornu, havia decidido opor resistência, eles [da expedição] haviam ficado muito silenciosos e tristes, e, por esse motivo, alegraram-se bastante hoje, quando um serviçal do obstinado vassalo apareceu com um presente de dez lindas escravas e oferta de completa submissão”. Barth desconfia de que essa seria apenas uma manobra e afirma que mais tarde um nativo de Mandara lhe disse que jamais seu poderoso chefe intencionara submeter-se ao “insolente Móthaké”, termo pelo qual designavam as pessoas de Bornu, certamente depreciativo.

Naquela noite, o vizir informou que, com essa súbita conciliação, a expedição iria separar-se. O xeique tomaria outro rumo do seu interesse, enquanto ele, o vizir, seguiria com a maior parte da força armada para o território de Músgu, desta vez com o claro objetivo de fazer escravos. Barth, formalmente, não poderia acompanhar uma expedição declaradamente com esse fim, pois a coroa inglesa era terminantemente contra a escravidão. Mas o interesse científico e a ausência de informações sobre o território onde iriam entrar acabaram por convencê-lo de que essa seria uma oportunidade única e não poderia perdê-la. Em suas palavras: “Eu espero que toda pessoa de consideração que leve em conta todas as circunstâncias nas quais nós nos encontrávamos aprove nossa resolução”. Penetraram assim em território jamais pisado por europeus.

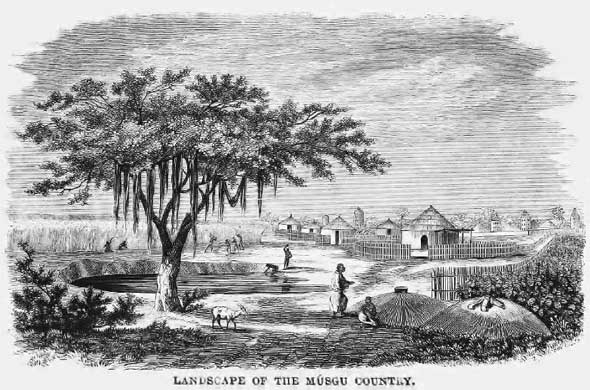

Barth relata “luxuriantes” campos de arroz, muitos vilarejos de pastores e também plantações de algodão. “O país, sendo aberto, e sem qualquer obstrução, o ‘kibú’, ou exército, marchava em uma extensa linha de batalha, ‘batá’, separada por grupos das mais variadas descrições, vestimentas e aparências”. Ele não resiste e não esconde a sedução de participar da marcha e se deixar levar por essa sensação de poder sem limites, de força descomunal, que a expedição garbosamente desfilava por aquelas terras de pastores e agricultores. “Como nenhum sangue havia ainda sido derramado por este exército, nem a miséria, a devastação ou os horrores de pessoas arrancadas de suas casas haviam ainda gritado contra ele, todos pareciam pensar apenas em esporte e diversão.” Os deslocamentos não eram exaustivos e havia muitas pausas para descansar. Os líderes levavam até mesmo esposas e concubinas, que eram certamente vigiadas bem de perto em meio a tantos homens. Os povoados por onde passavam tinham de ofertar à expedição, como um tributo, dois sacos de grãos, e certamente não havia contestação a esse respeito. O comboio total contava com 20 mil pessoas e 10 mil cavalos, além de bois e camelos.

Depois de quase um mês em viagem, em 23 de dezembro, a primeira vila no território Músgu, que o exército comandado pelo vizir de Bornu alcançou, era uma vila amiga, sob proteção de Bornu, mas mesmo assim os habitantes fugiram todos. Deixaram tudo para trás por prudência, pois não se sentiam seguros sobre como seriam tratados pelos invasores. Duvidavam do controle, mesmo do poderoso vizir, sobre uma multidão heterogênea de homens à procura de saques e escravos. Na noite anterior, circulara uma ordem no acampamento dos expedicionários avisando que nada deveria ser tocado naquela vila, a não ser aquilo que fosse declarado como à disposição de todos. Quando entraram na vila, viram que a colheita não fora processada ainda e os guerreiros, sem maiores cerimônias e apesar da ordem da véspera, logo se puseram a debulhar os grãos e a carregar suas montarias. Apropriaram-se também de animais como perus e cabras. Até mesmo o feno que havia sido estocado para alimentar os animais durante a estação seca foi também carregado. “O espetáculo dessa pilhagem era ainda mais triste, pois o vilarejo não só apresentava uma aparência de conforto, mas também exibia certo grau de engenhosidade da parte de seus habitantes.” Barth relata cuidado e trabalho na construção de pequenos celeiros, diferentes estilos de trançar os telhados e organização do espaço entre os muros de barro das habitações.

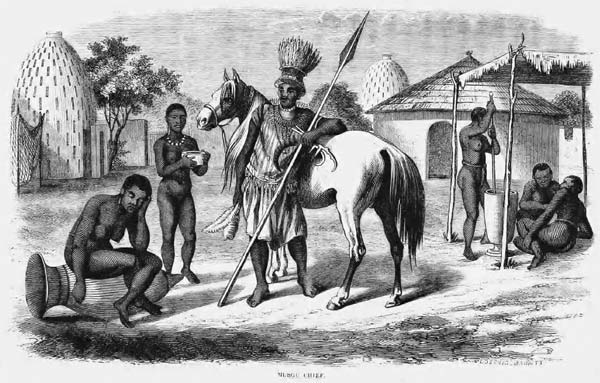

Naquela noite, o chefe do território Músgu veio visitar o comandante da força de Bornu. “Ajoelhando-se, batendo palmas enquanto repetia as palavras de saudação ‘Deus lhe dê longa vida’, e de acordo com o costume do katí-gótsin, ele apanhou um pouco de areia do chão e jogou sobre sua cabeça. Mas assim que terminou com essa forma abjeta de submissão, ele assumiu seu caráter de chefe nativo.” Em seguida, reclamou de ter sofrido ataques de outros vizinhos, Fulbe e Felláta, os quais haviam levado gado e outros bens de suas propriedades. Barth não relata se discutiram o saque daquela manhã — provavelmente, não, pois seria uma insolência. Mas sobre ataques outros, o chefe Bornu assegurou-lhe que isso não mais aconteceria, pois daquele momento em diante ele estaria sob sua proteção. Seguiu-se uma cerimônia, uma espécie de bênção, e com pompa e estilo selou-se uma relação de vassalagem.

Seguiram por mais uma vila e novamente encontraram-na vazia. Avistaram uma cesta cheia de uma pasta de tempero vermelha, mas não quiseram tocá-la por temerem que estivesse envenenada, pequeno presente deixado pelos fugitivos, como já acontecera antes. No dia 28 de novembro, chegaram a uma vila entre as mais importantes de Músgu e lá conseguiram capturar uma boa quantidade de escravos. Disseram mil, mas Barth estimou algo em torno de quinhentos. Faziam incursões mais pontuais pela mata e voltavam com mais escravos, habitantes que haviam tentado escapar. Depois de dominados, realizou-se uma execução em massa. “Para o máximo do nosso horror, não menos do que cento e setenta homens adultos foram impiedosamente massacrados a sangue frio, a maior parte deles sendo deixada para sangrar até a morte com uma das pernas amputada do corpo.”

Assim seguiram-se os dias e as pilhagens daquele exército que não era mais do que um bando muito numeroso. Já para o final de janeiro, ainda em território inimigo, deviam, segundo o costume, dividir o resultado dos saques. Temia-se que, adentrando terras conhecidas, crescendo a segurança e ousadia dos pequenos chefes, a desunião poderia contaminar a divisão. “Apesar de que na presente ocasião a expedição não tenha sido eminentemente um sucesso em alguns lugares, assim mesmo o saque como um todo rendeu, além de 10 mil cabeças de gado, um considerável número de escravos. Os líderes se gabavam de que haveriam tomado não menos que 10 mil escravos e, apesar de meu contentamento de observar esse número exagerado, ele consistia de não menos de 3 mil. De longe, a mais larga proporção desse número consistia de mulheres idosas, que não foram ágeis para juntar-se à fuga apressada, e crianças abaixo dos oito anos de idade. Havia mulheres tão decrépitas que mal conseguiam andar, meros esqueletos que na sua nudez completa apresentavam uma visão horrorosa. Todos os homens adultos que foram feitos prisioneiros, com exceção de alguns poucos covardes que não impuseram nenhuma resistência, foram massacrados, mas seu número dificilmente excedia 300. Quase toda a população de homens adultos da nação tivera tempo para escapar. Desses 3 mil escravos, o comandante em chefe ficava com a terça parte. Mas ele também reivindicou para si os capturados no território de A’dishén [o chefe de Músgu que ele fizera vassalo] por considerá-los uma espécie de tributo.”

Esses exércitos não recebiam soldo, nem eram regulares. Segundo Escayrac: “É por falta de um nome mais apropriado que qualificamos como exércitos os regimentos formados no Sudão em tempos de guerra. Não existem tropas permanentes, tropas treinadas, a não ser em alguns estados; mesmo assim, essas tropas são muito pouco numerosas, só existem como guardas pessoais do soberano, do qual são apenas a casa militar. A notícia da guerra é habitualmente levada às vilas pelos arautos encarregados de chamar o povo a tomar suas armas. Quando, no século XII [refere-se aqui à França, para comparação], um senhor fazia gritar a ‘chamada’ [ban no francês] (tomado no senso antigo de ‘proclamação’) para convocar todos os nobres que lhe deviam obediência a tomar suas armas e a se juntar a ele, ele proclamava essa ‘chamada’, quer dizer, os vassalos diretos, e a subchamada [arrière-ban no francês] (os vassalos dos vassalos, ou os subvassalos)”.

Vemos então, na África e Europa feudal, a mesma estrutura piramidal e temporária de poder, capaz de se formar e dissolver conforme as necessidades. Escayrac faz também uma comparação entre o papel do tambor na África e a bandeira nas guerras medievais europeias como símbolos da resistência das tropas em combate. Símbolos que deviam ser mantidos hasteados, soando, ativos, e cuja queda, captura ou silêncio significava a derrota. Os dois casos são exemplos de aspectos inesperadamente lúdicos que permeiam conflitos e guerras. Existe um caráter de jogo nas guerras, assim como muitos esportes são violentos, como o boxe ou UFC nos dias de hoje ou gladiadores romanos na Antiguidade. Tal ligação é estabelecida em detalhes por Johan Huizinga em seu clássico Homo ludens.

É difícil reproduzir um universo tão rico em espaço tão curto, mas as narrativas desse mundo estranho para nós parecem ainda reverberar em algum lugar mais profundo de nossa natureza. A experiência de um senso de liberdade, de escapismo das restrições civilizatórias, a atmosfera de uma caçada, de poder ilimitado, de uma hierarquia cega, do dever de matar, os aspectos festivos, os cerimoniais, as execuções sanguinárias, a irmandade entre os cavaleiros, as demonstrações de coragem, tudo isso forma um espaço semântico coeso e sedutor, o qual Escayrac descreve para seus leitores em termos da organização social da Europa medieval, estabelecendo assim um paralelo familiar. Podemos talvez fazer o mesmo com alguns movimentos armados fundamentalistas islâmicos nos dias de hoje.

Jonathan Shay (1941-), psiquiatra estadunidense especialista em PTSD (transtorno de estresse pós-traumático), desenvolve, em seu livro Aquiles no Vietnã, a teoria de que um exército é uma “construção moral” (moral construct no inglês) que cria um universo temporário, fora, ou como que um adendo, da moral cotidiana, dentro do qual as maiores atrocidades podem ser cometidas sob a promessa de que o indivíduo retornará à vida normal tão logo essa construção se desfaça, idealmente pela vitória. No século XIX, o movimento romântico teve uma corrente medievalista e também uma orientalista que falavam de um mundo rousseauniano que negava os valores da revolução burguesa e flertava com haréns e cavaleiros com adagas, ideais de virilidade, selvageria e poder. Eugène Delacroix (1798-1863) pintou tanto A liberdade guiando o povo, símbolo da revolução burguesa, quanto mais de cem trabalhos a partir desse imaginário que ele conheceu em viagem à África (Marrocos e Argélia). A Fantasia árabe, reproduzida abaixo, poderia bem ilustrar a narrativa de Heinrich Barth.

A coexistência de escravidão com esse molde violento da vida não nos deveria surpreender. O desprezo ao indivíduo e a obrigação de pertencimento a um clã, tribo, feudo, família ou outro agrupamento qualquer são uma base sólida sobre a qual se assenta muito bem a ideia de que o outro não é seu igual e que, se ele pudesse, faria o mesmo.

O aspecto feudal da distribuição do poder na África encontra, no entanto, uma diferença em relação ao que aconteceu na Europa que precisa ser considerada. Após a queda do Império Romano e das migrações bárbaras, a fragmentação e ruralização da Europa colocou a posse de terras produtivas como objetivo de toda a elite que se formava. A nova nobreza não tinha nenhuma atração nem pelo comércio, nem pelo trabalho, fosse ele braçal ou intelectual. O ideal de vida dos nobres consistia em se tornar grandes latifundiários, com muitos servos, para viver e prosperar de impostos e guerras. Deixaram as manufaturas, as finanças e o comércio para os burgueses, que foram aglomerando-se nos burgos, depois cidades, depois metrópoles, onde começaram a fazer fortuna com essas atividades desprezíveis para os aristocratas.

No Sudão, as elites eram também guerreiras, mas, em vez de latifundiárias, eram comerciantes. Quando escravos tornaram-se a mercadoria mais solicitada, quando ao já vigoroso comércio pelo Saara, Mar Vermelho e Oceano Índico acrescentou-se outro duas vezes maior pelo Atlântico, foi um salve-se quem puder. Havia aí um efeito perverso, um círculo vicioso acerca de que, quanto mais crescia, mais o tráfico humano reduzia as chances de que outros produtos, fossem derivados da agricultura ou da mineração, pudessem prosperar, por falta de segurança nas transações e até por falta de gente. Heirich Barth relata que: “De fato, na minha segunda viagem por estas regiões [Bornu], eu tenho a triste obrigação de descrever o estado de miséria a que os distritos, florescentes e populosos em minha primeira visita, foram reduzidos, por este estado de guerra entre seus chefes, os quais, em vez de fundarem um reinado forte e mostrarem-se grandes príncipes, escolhem antes, como a maioria de seus conterrâneos, basear seu poder na destruição e devastação do país à sua volta e fazer de si mesmos traficantes de escravos em grande escala” (em Viagens e descobertas na África do Norte e Central).

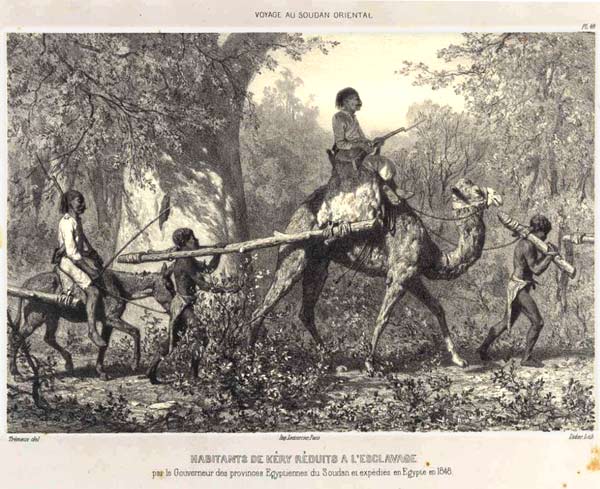

Outro observador, Pierre Trémaux (1818-1895), francês, arquiteto, fotógrafo, que viajava pelo Magreb documentando monumentos antigos, achou interessante a oportunidade de se juntar a uma caravana no Cairo e descer até a região de Darfur. Ele também fala sobre a forma como as lideranças estavam envolvidas com o comércio de escravos: “O tráfico de escravos, à época em que me encontrava em Kartoum [ver mapa] e mesmo recentemente, estava nas mãos do próprio governo. A caça aos homens se fazia sob os pretextos mais especiais com as populações negras tidas como amigas e, segundo as necessidades, com as outras. Ela era organizada nas províncias limítrofes e, uma vez vencida toda a resistência pela corrente da escravidão ou pela morte, roubava-se tudo o que tivesse algum valor, gado e provisões. O governo guardava para si os melhores homens para o serviço militar, pagava em mercadoria humana o soldo de seus guerreiros e vendia o excedente aos mercadores” (Viagem à Etiópia, Sudão e Terra dos Negros).

Além dessas empresas às vezes em grande escala, movimentando exércitos com milhares de homens, havia também uma prática doméstica com diversos estratagemas que podiam levar alguém ou um grupo à escravidão. O já citado William Browne relata dois exemplos que encontrou também no Darfur: “Escravos são obtidos em Dar Kulla, ou por meios violentos, selatea [raide], ou pelo seguinte método: Naquele país, a mínima invasão sobre a propriedade de alguém é punida pela escravização das crianças ou jovens do relacionamento do invasor. Até mesmo se as pegadas de um homem forem observadas no meio do milharal de outro, a circunstância pode ser configurada, pelo apelo a testemunhas e encaminhamento a um magistrado, e a consequência certa dessa prova é o confisco de seu filho, filha, sobrinho ou sobrinha, em favor da pessoa cuja propriedade fora invadida. Esses acidentes acontecem continuamente e produzem um grande número de escravos. Uma encomenda para comprar algo em um mercado distante, quando mal cumprida, pode também resultar em um confisco. Mas, acima de tudo, se uma pessoa importante morre, a família não considera a morte como um evento natural, mas diz que foi efeito de bruxaria. Para descobrir o perpetrador, os pobres nativos, próximos e distantes, são obrigados a se submeter a uma expurgação, bebendo um licor chamado em Darfur de Kilingi ou algo parecido com isso, e a pessoa sobre a qual os supostos sinais de culpa aparecem pode ser morta ou vendida como escrava” (Viagens na África, Egito e Síria: do ano de 1792 a 1798).

Dívidas também resultavam em escravidão e às vezes acontecia até de pessoas serem vendidas por seus próximos. É ainda Browne que relata o caso de uma mãe que trocou a filha primogênita por um colar. Não acreditando na história, ele vai conversar com ela e obtém a confirmação: “Ela me respondeu que sim, muito calma e com um sorriso nos lábios”, acrescentando ainda que o colar era muito bonito. Browne afastou-se e ficou tentando entender se seria um desapego da mãe ou se a escravidão afinal não seria considerada um mal tão grande assim por aquela gente. Resolveu voltar e indagar a mulher novamente e desta vez recebeu uma explicação mais completa: “Não tendo os meios para nutrir minha pequena filha, eu encontrei uma boa ocasião, um mestre que poderá fazê-la feliz, enquanto que, ficando comigo, ela não teria certeza de ter a cada noite o seu pão, como me disse muito bem seu mestre [o comprador]. Além disso, desde que encontrei outro marido, ele sempre quis se desfazer dela; eu não podia me opor mais e a ocasião para lhe dar uma destinação poderia acabar sendo menos bela. Agora eu sei que sua vida estará assegurada” (Viagens na África, Egito e Síria: do ano de 1792 a 1798). Browne pondera e conclui que a posição das mulheres livres era tão próxima da de uma escrava que não poderiam mesmo ver muita diferença entre os dois estados. Em situação de miséria e impotência, poderia fazer sentido para ela pensar que a escravidão, com aquele senhor ao qual ela entregara a filha por um colar de vidrinhos, seria um meio de assegurar sua vida.

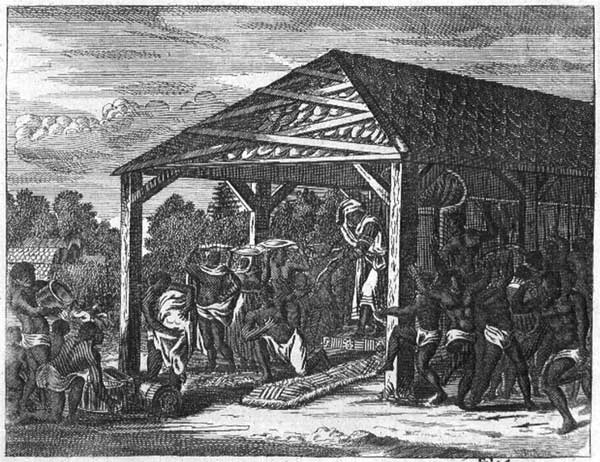

Joseph Elzéar Morénas (1776-1830) foi um francês enviado ao Senegal como botânico e, lá chegando, horrorizado com o que presenciou relativamente à escravidão, tornou-se também um abolicionista e escreveu trabalhos influentes sobre o tema. Em seu Resumo sobre o tráfico dos negros e da escravidão colonial, ele propõe que na África existiam três tipos de escravidão. O primeiro tipo consistia nos nomeados “escravos da casa”, nascidos de escravos ligados ao serviço de uma família. Raramente esses cativos eram vendidos a estrangeiros, mas eles podiam tornar-se propriedade de outros habitantes da mesma região ou comunidade, “mas seria desonroso para o senhor e humilhante para o escravo que ele fosse vendido para um negreiro [traficante de escravos]”. O segundo compunha-se dos que se tornavam escravos por dívidas. Essa era uma condição mais transitória, já que o devedor poderia recobrar sua liberdade quitando seus débitos com seu credor. O terceiro era constituído por criminosos e prisioneiros de guerra. “Essas duas classes, particularmente a última, forneciam os cativos que alimentavam o tráfico.”

Morénas relata que conheceu “escravos da casa” que viajavam sozinhos mais de mil quilômetros a serviço de seus senhores; tinham, portanto, todas as chances de fugir, mas voltavam. Ou então outros que obtinham a liberdade e continuavam morando e vivendo tal qual sempre viveram com os antigos senhores até morrerem. “Em geral, como nós já vimos, a escravidão é bem suave entre os africanos; ela não assumiu esse caráter de ferocidade que nós notamos em algumas partes de suas costas, a não ser depois da chegada dos europeus e por suas funestas influências.”

Essa escravidão doméstica, ainda que mantivesse o sentido de posse, na prática transformava-se, não raro, em uma relação fundada, sim, no poder e na força, na ideia de casta, de sujeição, mas que dela não fazia maior uso do que estabelecer a autoridade, tarefas e castigos que se aplicavam também entre pessoas livres, membros do mesmo clã ou da mesma família.

Como acontece em toda tipologia, a de Morénas realiza uma simplificação que pode ser contestada com contraexemplos, casos que não se ajustariam em uma ou outra categoria. Mas a distinção que ele faz entre escravos para uso local e escravos para tráfico parece ser um crivo importante e faz muito sentido como um real divisor de águas. É comum encontrarmos textos que fazem a escravidão parecer algo como uma simples relação de trabalho. Lemos, por exemplo, em Memória sobre o estado social da África interior, de Escayrac de Lauture, que “a alforria é vista, no Sudão, como uma vã formalidade, ou como a injusta ruptura de uma ligação que não deveria jamais ser rompida”. Ele conta sobre um comandante poderoso que ainda se humilhava diante do governador de Bornu por ser seu escravo, e que aquele facilmente o perdoava de seus erros. O ser escravo aqui assume um caráter quase paternal, faltando-lhe apenas o real laço de sangue. Esse era o tipo de colocação que exasperava os abolicionistas e ainda exaspera muitos ativistas nos dias de hoje. Mas é um fato que falar em escravidão na África, tentando abarcar a diversidade de relações que cabiam dentro desse termo genérico, e em grande parte estrangeiro ao continente, implica aproximar relacionamentos que, de um ponto de vista afetivo, poderiam estar em completa oposição.

Um tipo peculiar de escravidão que Morénas não cita, mas que era muito comum, seria o cativeiro como forma de recrutamento militar — homens feitos escravos para a milícia de um poderoso qualquer. O caso mais notório deve ser o dos mamelucos, uma milícia turco-egípcia que chegou à condição de uma classe de liderança no Egito durante a Idade Média. O serviço militar é bruto por natureza, e a escravidão, passado o choque do rapto, não parecia, nesses casos, ser um grande tormento para os cativos. Browne escreveu que a prática persistia ainda no final do século XVIII. Normalmente os chefes egípcios preferiam escravos austríacos e russos, mas, na falta destes, mandava-os vir do Sudão. “Eles não recebem pagamento, pois comem na mesa da casa de seus mestres — Bey, Cashef — ou outro oficial. Qualquer oficial militar pode comprar um escravo, o qual se torna ipso facto um mameluco. O nome malek, “possuir”, implica meramente a pessoa que é propriedade de outra. Depois de uma educação apropriada, o candidato assim se constitui um mameluco, recebe um cavalo e armas de presente de seu mestre, junto com um jogo de roupas que é renovado anualmente a cada mês do Ramadã. A generosidade de seus mestres, e recompensas ou extorsões de outros, fornece-lhes dinheiro ou para sua avareza ou para a farra. Alguns deles, admitidos para favores particulares do Bey, como guarda do caixa, tesoureiro etc., adquirem grande riqueza.”(Viagens na África, Egito e Síria: do ano de 1792 a 1798)

Pode ser paradoxal colocar nestes termos, mas a escravidão parece ser um mal menor que o tráfico de escravos. A possibilidade de vender ou trocar uma pessoa por alguma outra coisa ou vantagem qualquer, ou de reduzir alguém sem forças para resistir à condição de cativeiro, é sem dúvida uma coisa horrível. Mas o mal da escravidão, maior ou menor, precisa ser colocado em perspectiva com o ambiente social em que ele acontecia. Em sociedades nas quais a força não é monopólio de um órgão profissional do Estado, polícia ou exército, algo próximo da escravidão, sem comércio, pode ser facilmente encontrado.

A condição das pessoas em posição mais frágil, como mulheres e crianças, falando-se aqui em fragilidade como ausência de força bruta para se impor, em termos globais, não apenas africanos, sofreu uma transformação muito grande, mas que não veio antes do século XX. Se na Antiguidade clássica, na Grécia ou Roma, crianças indesejadas eram expostas em locais públicos para que fossem levadas por quem quisesse delas se servir, com o único cuidado de colocar os bebês em vasos de barro para que não fossem comidos por animais, até o século XVIII uma criança ainda custava para adquirir a condição de gente e ainda era, com frequência, abandonada ou mesmo morta.

Os irmãos Goncourt, no livro A mulher no século XVIII, introduzem seu tema com as seguintes palavras: “Quando no século XVIII a mulher nasce, ela não é recebida na vida pela alegria de uma família. A casa não está em festa à sua chegada, seu nascimento não dá de modo algum aos pais a excitação de um triunfo. Ela é uma bênção que é recebida como uma decepção”. A situação da mulher fica ainda pior em sociedades nas quais seus membros devam cuidar da própria defesa, situações em que não podem contar com uma força de polícia institucionalizada. Nessa condição, ou à proporção que isso seja um fato, uma família sem filhos homens é uma família vulnerável.

O caráter pouco indulgente com aqueles que não se podem defender é uma marca tão generalizada na História da humanidade que podemos até inverter fundo e figura e dizer que é o estado natural da espécie humana. Requer um esforço moral mudar essa tendência e essa é normalmente a tarefa assumida pelas religiões. O cristianismo, centrado na inversão de que é dos fracos e oprimidos, e não dos reis e faraós, o reino dos céus, custou muito para se impor como possível verdade. Mesmo assim, até hoje, logrou em inserir mais um sentimento de culpa, uma desconfiança de que temos sido malvados, do que um efetivo desapego aos símbolos e ao exercício do poder dos mais fortes sobre os mais fracos.

Considerando-se então que a tirania faz, e fazia muito mais no passado, parte da vida, cobrar obediência e aplicar castigos a quem não podia defender-se não é um expediente exclusivo do regime de escravidão e este encontrava paralelo mesmo nas relações de família. Aplica-se às sociedades africanas e a qualquer outra. Porém, mesmo tendo isso em mente, o tráfico tornado indústria parecia solapar uma legitimidade de fundo que esse poder despótico ainda poderia abrigar, mesmo que estabelecido pela força.

O tráfico, por outro lado, teve realmente um efeito desagregador, corrosivo, destrutivo que a escravidão em si necessariamente não tinha. A desestruturação da moral, da economia, assim como o impacto demográfico que essa indústria infligia à África, que operava por estimular os conflitos entre as lideranças locais com o objetivo de arrebanhar escravos, foi enorme e devastadora em algumas regiões. No texto já citado África na história do mundo: o comércio exportador de escravos africanos e a emergência da ordem econômica do Atlântico, de Joseph Inikori, para a História geral da África, lemos um trecho do relatório de um oficial holandês escrito em 1730 que evidencia essa percepção: “Em primeiro lugar, é preciso observar que aquela parte da África que de velha data é conhecida como ‘costa do ouro’, por conta da grande quantidade de ouro que foi a um tempo lá comprada pela Companhia, assim como por navios privados holandeses, tornou-se agora virtualmente pura ‘costa dos escravos’; a grande quantidade de armas e pólvora que os europeus têm de tempos em tempos levado para lá provoca guerras terríveis entre reis, príncipes e chefes daquelas terras, os quais fazem escravos seus prisioneiros de guerra; estes escravos são imediatamente comprados por europeus a preços que aumentam regularmente e animam os povos a renovar cada vez mais suas hostilidades. Suas esperanças para maiores e mais fáceis lucros fazem com que esqueçam outros trabalhos e usem toda a sorte de pretextos para atacarem-se uns aos outros ou para reviverem velhas disputas. Consequentemente, existe agora muito pouco comércio pela costa dos negros, a não ser o de escravos”.

Os argumentos abolicionistas focaram-se muito no tráfico, pois a falsidade dos argumentos, a covardia das capturas e a ofensa à liberdade eram atributos exclusivos desse comércio, de uma maneira que as relações tirânicas não o eram na relação senhor e escravo. Victor Schoelcher (1804-1893) nasceu em uma família católica, burguesa, e com 25 anos viajou ao México e Estados Unidos para tratar dos negócios do pai, fabricante de porcelanas. Conheceu então a escravidão, tornou-se abolicionista e teve um papel muito importante na luta contra o cativeiro nas colônias francesas. Em 1833, escreveu Sobre a escravidão dos negros e a legislação colonial, livro em que resume três fases do tráfico: “Antes que os negros tenham aprendido de nós a vender seus prisioneiros, os negreiros [europeus] desciam no meio da noite, pela costa, e os levavam à mão armada de suas tranquilas cabanas. Mas com o saque cada vez mais raro, foi preciso seduzir esses infelizes com a isca de um ganho abominável para que não faltasse mais mercadoria. Com a troca de um chapéu ou de uma garrafa de aguardente por um homem de vinte e cinco anos, estava-se dentro das regras do direito. Devo acrescentar que, estando a espécie muito requisitada, o preço de um negro subiu rapidamente de uma dúzia de botões de roupa à soma de quatrocentos a quinhentos francos. Vimos então se regularizar, sob influência europeia, um verdadeiro comércio de homens. Foi apenas depois dessa época que se viram nas costas da África os intermediários, os atravessadores, que trabalham a comprar antecipadamente os escravos que estocam até a chegada de nossos traficantes. Africanos sequestram seus compatriotas no meio das selvas e nas estradas para vendê-los; jogadores apostam suas pessoas e também suas mulheres; os reis, déspotas como todos o são, punem o menor dos delitos com a perda da liberdade e se entregam a batalhas inúteis, nas quais a vantagem de fazer um prisioneiro custa a vida de dois ou três combatentes. Fazer grande número de prisioneiros, remarquemos bem, é a finalidade dessas batalhas.”.

Foi na Guiné e no Sudão onde mais intensamente essa indústria abominável tomou proporções gigantescas. Muito embora o tráfico do outro lado do continente não fosse nada desprezível, ainda que muito menos citado. No texto de Inikori, encontramos uma estimativa recente desses volumes baseada em várias fontes e cálculos precedentes, sendo provavelmente a melhor avaliação disponível: “Aproximadamente 22,3 milhões de pessoas foram exportadas da África negra para o resto do mundo entre 1500 e 1890, 15,4 milhões através do Atlântico e 6,9 milhões através do Saara, Mar Vermelho e Oceano Índico”.

Terra dos infiéis

A parte Sul do continente africano viveu em maior isolamento do que o Centro ou o Norte. Como vimos, a costa atlântica só passou a ser visitada pelos portugueses a partir da segunda metade do século XV e apenas em seguida por outras nações europeias. A porção banhada pelo Oceano Índico e Mar Vermelho já possuía uma longa história de relações com o Oriente. Mas os contatos externos caem muito quando pensamos nas terras marcadas como Pays de Cafres nos mapas franceses do século XVIII (ver mapa), sendo que Cafres tem a ver com quefrerie, kaffir, kaffer, kaffir, kaffre, kuffar, todos derivados do árabe kafir, significando “infiéis” ou “não muçulmanos”. O termo foi também associado a ser negro e hoje é considerado ofensivo. Outro nome, também ofensivo, seria Terra dos Hotentotes, com suas variações, e aplica-se também ao Sul africano. Este foi cunhado pelos holandeses quando chegaram a Cape Town (ver mapa) e encontraram nativos que, em seu entender, tinham uma língua muito estranha e expressavam-se como se tivessem algum defeito da fala. Hotentote seria uma maneira, provavelmente onomatopeica, de ridicularizar essa característica, fazendo dela uma metonímia dos nativos. Foi só mesmo a partir do século XVI que se intensificaram as interações com o resto do mundo e, ainda assim, muito lentamente.

Donald Denoon (1940-), historiador escocês que estudou na África do Sul e doutorou-se em Cambridge, escreveu o texto Dependência e independência: Sul da África de 1500 a 1800, para o quinto volume da coleção da Unesco, no qual chama a nossa atenção para o desinteresse que as nações europeias a princípio tiveram por essa parte da África. É realmente intrigante verificar como os portugueses colocaram esforços enormes para circum-navegar o continente e, para além de Angola, simplesmente passaram ao largo de tantas terras onde aparentemente nada lhes interessava. Faziam apenas paradas rápidas para abastecimento de água fresca e alguns víveres. Também os árabes, em tantos séculos presentes no Norte e na costa leste, nunca se interessaram em uma aproximação com a Terra dos Kafirs. Segundo Denoon: “Os árabes, que conduziram um robusto comércio ao longo da costa leste da África, não foram tentados mais ao sul porque ouro, marfim e escravos, que representavam o grosso de suas cargas, eram muito mais prontamente disponíveis na costa tropical do que na extremidade temperada do continente. De modo similar, europeus atravessaram o cabo por 150 anos antes de tomarem interesse na região por ela própria. Os nomes que os portugueses deram a suas paragens – Algoa e Delagoa [refere-se à Ilha de Goa, ver mapa] — falam de sua determinação de viajar para e de Goa, e sobre a falta de interesse no potencial de comércio no Sul africano por si mesmo”.

O interesse das nações europeias não era, a princípio, encontrar regiões virgens que pudessem ocupar, trabalhar e desenvolver. Queriam antes encontrar regiões já desenvolvidas, povoadas, com infraestrutura e com as quais pudessem realizar comércio. As cidades mercadoras do Sudão e mesmo da Guiné eram do maior interesse; depois disso, só viam as Índias como um objetivo lucrativo para suas caravelas. Não havia ainda um pensamento colonialista, e os povos que viviam em uma cultura de subsistência no Sul da África, ainda que em terras muito férteis e irrigadas por muitos rios, não ofereciam nada de interessante para os europeus.

Sobre os khoikhois, nome correto para uma das etnias que chamavam de hotentotes, uma fonte interessante sobre seu modo de vida e contatos com os europeus é o livro O antigo cabo dos hotentotes, descritos nos textos de Olfert Dapper, Willem Ten Rhyne e Johannes Gulielmos de Grevenboec editado por I. Schapera, a publicação reúne anotações sobre esses habitantes do Sul africano. A região apresentava uma situação parecida com a que portugueses encontraram no Brasil, onde por fim resolveram implantar uma grande empresa agrícola. Na região em torno de Cape Town, esse papel coube aos holandeses. De modo semelhante ao Brasil, os colonos precisavam de mão de obra doméstica e principalmente para suas plantações. Tentaram utilizar os nativos khoikhois. Como no Brasil, tiveram muitas dificuldades em adaptá-los à escravidão. Por essa razão, o grosso dos escravos utilizados era importado de outras regiões. Esse fato põe mais uma vez em relevo o papel que tinha o desterro, a tentativa de uma aniquilação da identidade por meio do rompimento de seus laços culturais e familiares, no sucesso da escravidão nas empresas coloniais.

As descrições de Dapper sobre os hábitos e a cultura dos khoikhois são muito interessantes por um duplo registro de desprezo e admiração que se entrelaçam o tempo todo em sua narrativa. Ele abre com a afirmação: “Eles são comumente conhecidos por nossos compatriotas por hotentoos ou hottentos, por ser sua linguagem tão desajeitada, difícil, e suas vidas, sem leis ou religião”. Conta que a tribo dos chaihantimos roubava mulheres de outras tribos; que a dos kobonas era canibal; que a dos sonquas sistematicamente roubava gado de outros grupos e os levava rapidamente para as montanhas; e que todos os “kafirs ou hottentots eram pessoas privadas de toda ciência e literatura, muito toscas e intelectualmente mais parecidas com bestas do que com homens. Alguns, no entanto, mediante o contato regular com nossos compatriotas, gradualmente deixam as centelhas de sua natureza humana virem à luz, assim como muitos no forte estão também começando a aprender a língua holandesa. […] Em generosidade e lealdade para seus próximos, eles parecem envergonhar os holandeses. Por exemplo, se um deles tem qualquer coisa, ele irá espontaneamente compartilhá-la com outro; não importa quão pequena ela possa ser, eles sempre tentarão dividi-la fraternalmente. […] Eles também possuem um senso agudo de orgulho, não importa o quão mal e desafortunados estejam; um vilarejo não irá ceder ou inclinar-se a outro; em vez disso, oferecerá a guerra”.

Ao final, depois de classificá-los como sem lei, sem religião e sem intelecto, aos poucos vai desenhando uma sociedade com todos os valores e ingredientes necessários à estabilidade e bem-estar de seus membros. O que parecia mesmo não ter remédio, a princípio, era que, citando Dapper novamente: “eles não têm grande inclinação ao comércio e não têm quaisquer trocas com povos estrangeiros. Linho, lã, espelhos e sinos não eram valorizados por eles; ferro sim, enquanto os de Table Bay preferiam cobre, como seu principal ornamento”. Os khoikhois eram a seu modo ricos, tinham mais de 100 mil cabeças de gado, 200 mil ovelhas, viviam bem e não conheciam miséria, a não ser nas pestes, secas violentas e guerras.

Denoon relata que a região estava passando por transformações. Sociedades nômades coletoras e caçadoras conviviam, mas eram muito mais frágeis do que os povos cultivadores. O conhecimento do uso do ferro na fabricação de ferramentas agrícolas aumentara a produtividade, proporcionando mais tempo para outras atividades de manufatura na produção de utensílios, criação de trabalho especializado e melhora geral nas condições de vida. O convívio, ainda que tumultuado e mesmo sangrento com os holandeses, propiciou outros conhecimentos, outras oportunidades e necessidades. Alguns líderes nativos tornaram-se poderosos por meio do comércio e dos conflitos. “Na colônia como um todo existiam uns 22 mil cristãos, a maioria dos quais era composta de brancos com alguns poucos negros livres. Os khois e sans contavam-se em cerca de 14 mil e mais 25 mil escravos. Como o senso faz supor, o Cabo tinha uma série de castas estritamente definidas, cada uma distinta da outra por diferentes acessos aos meios de produção. Apenas cristãos podiam ter terras, embora os khois não tenham sido inteiramente expulsos e apenas escravos se mantivessem inteiramente desprovidos de direitos civis, embora, novamente, os khois estivessem em uma posição ambígua que variava com local, condições e número” (Dependência e independência: Sul da África de 1500 a 1800).

Ao norte, entrando na Namíbia e sul de Angola, encontram-se regiões que tiveram menos contato ainda com europeus ou árabes. O tráfico transatlântico fazia suas buscas de Benguela (ver mapa) ao norte e isso deixou povos como ovampos, hereros e damaras mais isolados. O inglês Francis Galton (1822-1911), homem de muitas ciências para listá-las aqui, visitou essa região em 1850, partindo de Cape Town, e publicou, em 1853, suas observações no livro Narrativa de um explorador no Sul da África tropical. Os povos eram, um pouco ao estilo dos khoikhois, sobretudo pastores, com uma vida simples, mas muito bem estruturada e próspera. Galton descreve os ovampos nos seguintes termos: “Eles são um povo afetivo, alegre e muito doméstico. Não vi pobreza no país, todos pareciam estar bem de vida e as poucas pessoas muito idosas que vi por lá eram tratadas com respeito e carinho”.

Apesar dessas palavras tão doces, não podemos nos adiantar e pintar um quadro bucólico com uma vida paradisíaca. As relações de poder e hierarquia eram pesadas e respeitadas como parte da vida, sem drama, mas sem trégua. Galton faz algumas observações sobre escravidão que valem a pena citarmos. Apesar da dificuldade com os nomes das diferentes etnias, já aprendemos muito se nos ativermos às relações que se estabeleciam entre elas: “Eu não posso dizer com certeza a posição exata em que os damaras e bushmen vivem, cada um, entre os ovampos. Os primeiros são empregados principalmente para olhar o gado; os segundos, que são até mais ornamentados que os próprios ovampos, são uma espécie de exército permanente, mas eu tenho muitas razões para duvidar de que uma ou outra classe seja independente. Os ovampos, como já mencionei, olham com muito desprezo para os damaras, e não há um único caso, até onde eu pude investigar, de uma mulher ovampo casando-se com um damara e morando em terras damaras. Mas o inverso é um caso muito comum. […] Os namaqua hotentotes e oerlams, em todas as suas excursões para pilhagens, levam alguns jovens damaras, tantos quanto queiram, e estabelecem todo o tipo de direito sobre eles. Eles os punem à vontade, e até os matam, sem que ninguém tente interferir. Os próximos, na escala da escravidão, são os ghou damups e os bushmen, que se colocam sob ‘proteção’ dos hotentotes”.